Silvia Stucchi, Farsi coraggio. Forme della consolazione nel mondo antico, Marietti 1820, 2020 (e-book)

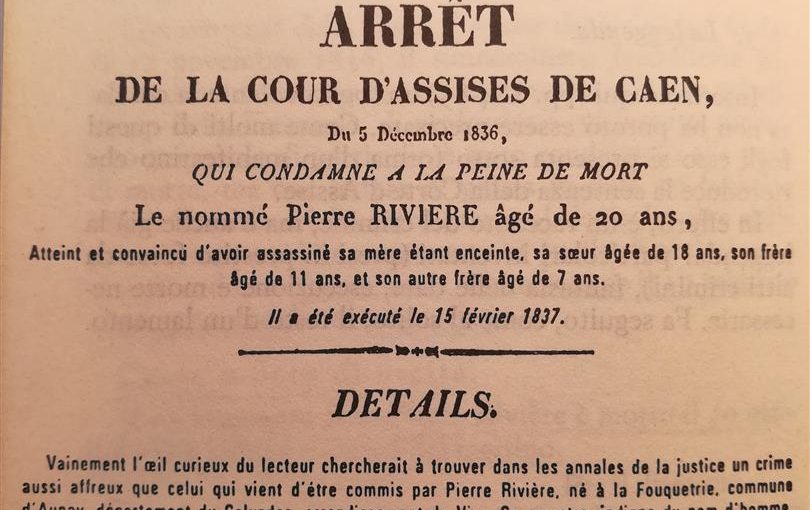

“Incuriosire, distendere e, forse, anche far riflettere”: nell’intento dichiarato a conclusione del saggio di prefazione a “questo percorso nella saggezza e nella sensibilità antiche” è facile cogliere il nesso fra la proposta di Silvia Stucchi e gli studi di Pierre Hadot e di Michel Foucault, da punti di vista diversi – e che hanno conosciuto momenti di confronto esplicito – convinti del permanere di un significato attuale di pensatori stoici, epicurei, platonici e neoplatonici. Anche se non di autori greci, ma latini, sono le parole che leggiamo in questo libro (Cicerone, Seneca, Plinio il Giovane, ma anche autori “all’apparenza imprevisti” come Petronio), un po’ come avviene in quelli di Ivano Dionigi (da Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi al recente Parole che allungano la vita). È tuttavia su un tema preciso che l’analisi di Stucchi si concentra, o per dir meglio: su un “genere letterario codificato, che si avvaleva di argomentazioni ricorrenti”. La precisazione non è superflua se si tiene conto dei malintesi che non tener conto di una circostanza simile può indurre: è il caso dei pensieri di Marco Aurelio – avvertiva Hadot –, spesso letti come una sorta di diario intimo e non per quel che sono, “parti del sistema stoico, che Marco Aurelio ripete a se stesso”.

Ciò detto, è il tema a imporsi per l’attualità perdurante e, possiamo dire, purtroppo rinverdita dagli effetti devastanti della pandemia in corso che sembra aver reso meno distanti i tempi nei quali si praticava il genere della “consolazione”. Un genere alimentato dalle “argomentazioni che il mondo classico seppe elaborare per consolare chi, provato da un dolore bruciante come quello della perdita di una persona cara, si interroga sul perché, spesso senza riuscire a darsi risposta”. Argomentazioni che erano sostanzialmente fissate già in Omero e poi in Erodoto e soprattutto nei tragici e si possono ricondurre a “quattro concetti chiave”, che vale la pena di considerare in dettaglio: “la morte e la perdita di una persona amata sono esperienze, per quanto dolorosissime, non peculiarmente riservate a un solo uomo, ma toccano l’intera umanità”, e – come ci ricordano Ovidio, Orazio e Lucrezio – tutti devono morire, anche i più nobili e insigni tra gli uomini; “morire, in fondo, è un bene, perché ci libera dai mali; meglio morire piuttosto che soffrire, giorno dopo giorno, pene indicibili”, posizione che sottintende con evidenza una visione radicalmente pessimistica della condizione umana; “alla lunga il tempo è il medico migliore, perché cancella, o almeno lenisce, tutti i mali”, e infine: “chi è morto, paradossalmente, è al riparo da ogni dolore; se ha perso il bene della luce del sole, ha perso, però, anche la possibilità di ammalarsi, di piangere, di patire, di essere infelice”.

È inevitabile notare che, con poche variazioni, sono gli stessi argomenti che ancora oggi si possono sentire quando si fa visita a una casa dove il defunto attende le esequie, o ci si trova in un obitorio o in un “Luogo del Commiato” (come le Funeral Homes sono state ribattezzate da noi), o si partecipa a un funerale. Ma che cosa, tuttavia, ci distanzia da queste considerazioni consolatorie? Forse la consapevolezza che chi si piange non è altro da noi e più che ricevere consolazione si tratta di imboccare la via dell’elaborazione, l’elaborazione del lutto, con tutte le resistenze che insorgono, le ambivalenze che affiorano nelle forme del rimpianto o del rimorso, le lacerazioni inevitabili che andare avanti comporta, nella sottile consapevolezza – come osservava Benedetto Croce – che “con la nostra vita ulteriore, seppelliamo per la seconda volta spiritualmente i nostri morti, che già una prima volta coprimmo di terra”.

Del resto, “affliggersi in un dolor supervacuus” oltre che, appunto, inutile – avvertiva Plutarco –, è anche sconveniente, illogico, poco decoroso: un’osservazione che – senza voler ignorare differenze sostanziali di epoche e di culture – non può in qualche modo non richiamare alla mente posizioni molto attuali. Si pensi al Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali nella sua ultima edizione (DSM-5), là dove include fra i disturbi mentali da sottoporre a cura quello “da lutto persistente e complicato”: un lutto che dura oltre i dodici mesi non è un lutto “normale”. È un lutto “patologico”.

Ma si sa: i classici – proprio in quanto classici – continuano ad aver qualcosa da dirci e, secondo gli auspici dell’autrice, ci fanno riflettere: come non collegare allora l’“inedita tematica consolatoria” di Seneca (che cos’è la disperazione di fronte alla morte rispetto al “pensiero della fine del mondo”?) all’angoscia sottotraccia determinata dalla crisi ecologica? E la preoccupazione eccessiva per la sorte del proprio corpo – contro la quale si scagliava Diogene il Cinico – non richiama alla mente il ricorso crescente alla pratica della cremazione, o addirittura – anche sulla scorta dell’ultimo libro di Marc Augé, Risuscitato!) a quella della criogenizzazione?

In conclusione, richiamando il titolo di questo libro e la conclusione della sua premessa, è bene comunque rileggere le parole di un lettore profondo e geniale degli antichi come Giacomo Leopardi, che in una delle sue Operette Morali, il Dialogo di Plotino e di Porfirio richiamava il valore di un incoraggiamento solidale: “Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. […] e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa fatica della vita”.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.