“Il mestiere dello scrittore fa apparire quello del fantino un’attività stabile”. (John Steinbeck)

Tag: Carlo Simoni

Il taylorismo e i Moschettieri

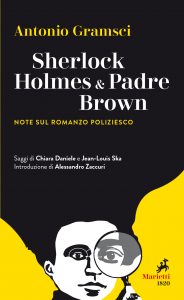

Antonio Gramsci, Sherlock Holmes & Padre Brown. Note sul romanzo poliziesco, Marietti 1820, 2019 (pp. 80, euro 8)

“(…) tu avevi una felice disposizione a ricevere le impressioni più immediate e meno complicate dai sedimenti culturali. Non eri neanche riuscita ad accorgerti che il Chesterton ha scritto una delicatissima caricatura delle novelle poliziesche più che delle novelle poliziesche propriamente dette”. Potrebbe sembrare ma non è: Antonio Gramsci, dal carcere di Turi, nell’ottobre del 1930 scrive alla cognata Tatiana Schucht – “Carissima Tania” – non per rimproverarle un’ingenuità di lettrice, ma al contrario per esprimerle “invidia” per la sua “capacità di fresco e schietto impressionismo”. Antonio legge diversamente, e la stessa lettera lo dimostra: “Il padre Brown è un cattolico che prende in giro il modo di pensare meccanico dei protestanti”, di cui lo Sherlock Holmes di Conan Doyle è l’esempio lampante, l’investigatore che trova il bandolo di una matassa criminale partendo dal’esterno, basandosi (…) sull’induzione”, mentre il sacerdote detective di Chesterton si basa “sulla deduzione e sull’introspezione” e, pur così apparentemente dimesso e alieno da ogni carattere di eccezionalità, fa apparire Holmes “un ragazzetto pretenzioso”. Ma, nella sostanza, i racconti di Padre Brown sono “fondamentalmente un’apologia della Chiesa Romana contro la Chiesa Anglicana”; la sfida lanciata, con successo, dal detective cattolico contro quello protestante.

Senonché, i libri che Gramsci poteva leggere in carcere – fa notare Jean-Louis Ska in uno dei saggi che compaiono nel libro, accanto a quelli di Chiara Daniele e Alessandro Zaccuri – non erano una biblioteca fornita cui lui potesse accedere liberamente, e così non può che trascurare il fatto che mentre Conan Doyle usciva da una famiglia cattolica, Chesterton si era formato in ambiente anglicano e solo a quarantotto anni si sarebbe convertito al cattolicesimo. L’opposizione fra i due non è dunque di carattere religioso, ma culturale: “fra una cultura mediterranea più sensibile alle motivazioni morali e psicologiche e una cultura anglosassone più induttiva, pratica ed empirica”. Una divaricazione che ogni lettore di polizieschi conosce bene, sulla quale ha scritto parole inequivocabili Sciascia definendo Simenon, non lo scrittore che ama il puro gioco intellettuale ma quello che “vede” e che “ama” (Il metodo di Maigret e altri scritti sul giallo, Adelphi 2018), capace quindi di superare l’alternativa che pure all’inizio gli si era posta, fra un dotto Jean incline al freddo ragionamento (Il fondo della bottiglia, Adelphi 2018) e il ben più fortunato Maigret, fatto di tutt’altra pasta, che inaugura un profilo di poliziotto destinato a un successo tanto solido da arrivare al nostro Montalbano.

Ci torna comunque sulla faccenda, Gramsci, nei suoi Quaderni, e a diverse riprese, andando tuttavia al di là del confronto fra le due figure di investigatore e ponendosi un problema di fondo: “perché è diffusa la letteratura poliziesca”, e più in generale “la letteratura non-artistica”, la letteratura spesso definita “popolare”? E la riposta è di quelle che fanno dei Quaderni dal carcere un’opera che non si è mai finito di consultare: la diffusione “sarebbe una manifestazione di rivolta contro la meccanicità e la standardizzazione della vita moderna, un modo di evadere dal tritume quotidiano”, ma sulla distanza è il valore artistico di un testo a farsi valere, quel valore rinvenibile in Chesterton e assai meno in Conan Doyle. In quest’ultimo “c’è un equilibrio razionale (troppo) tra l’intelligenza e la scienza. Oggi interessa di più l’apporto individuale dell’eroe, la tecnica ‘psichica’ in sé”. Un giudizio del tutto sottoscrivibile anche a distanza di decenni, ma che rivela la sua sorprendente attualità in una successiva annotazione che lo sviluppa, e che vale la pena di rileggere attentamente: “Il taylorismo è una bella cosa e l’uomo è un animale adattabile, però forse ci sono dei limiti alla sua meccanizzazione. (…) Vincerà il taylorismo o vinceranno i Moschettieri? (…) Se l’attuale civiltà non precipita, assisteremo forse a interessanti miscugli dei due”: 007 per tutti, dunque? Detective sempre più dotati di mentalità e bagaglio tecnologici ma pur sempre avventurieri? Attenzione però, raccomanda l’autore: “accanto a Don Chisciotte esiste Sancho Panza, che non vuole ‘avventure’, ma certezza di vita”: “il gran numero degli uomini è tormentato proprio dall’ossessione della non ‘prevedibilità’ del domani, dalla precarietà della propria vita, cioè da un eccesso di ‘avventure’ probabili”. Avventure sì, allora, anche delle più torbide, truculente o catastrofiste che siano, purché… rassicurino.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

Una vita in fuga

Georges Simenon, Le persiane verdi, Adelphi 2018 (pp. 208, euro 19)

Alto, grosso, a suo modo carismatico: venuto dal nulla, Émile Maugin è diventato un grande attore, popolare al punto da essere riconosciuto per strada, nei ristoranti, nei caffè. La sera a recitare in palcoscenico, la mattina sul set cinematografico.

Simenon ce lo fa seguire in tutti i suoi movimenti, ma anche nei suoi pensieri, nelle sue idiosincrasie, nelle manifestazioni del suo caratteraccio: prepotente, insofferente, violento, quasi compiaciuto della propria protervia egocentrica. E al fondo di tutto: un’insoddisfazione corrosiva, che vino e cognac non riescono a sopire.

Non suscitano empatia il piacere della cattiveria, la brutalità dei comportamenti sessuali, l’instabilità esasperante di questo personaggio. Fino a che, ritiratosi da un giorno all’altro dalle scene, abbandonata Parigi e trasferitosi con la giovane moglie e la figlia (non sua) nel sud della Francia, cominciano ad affiorare in lui i segni di una debolezza che sempre più si rivela essere sempre stata il contraltare della sua mancanza di scrupoli: ha paura di morire, Maugin. Il medico gli ha detto che il suo cuore è quello di un settantacinquenne, non del sessantenne che è. Ma più che la morte in sé è una morte in solitudine che lo terrorizza. La moglie, la villa affittata dalle parti di Nizza, la bambina rappresentano una garanzia in questo senso, ma lui non sa realizzare il sogno di una casa in cui vivere in pace, una casa serena come quelle che si vedono, con le persiane verdi… Il suo destino è segnato: una banale ferita, superficiale ma non curata a dovere, sarà la causa della sua fine.

L’intero racconto appare allora una preparazione della scena finale: l’infezione si è diffusa, la morte è vicina, e tutto è filtrato dal punto di vista del protagonista, ormai perso nelle nebbie di uno stato quasi comatoso e ciononostante attraversato da un ossessivo arrovellarsi attorno alla propria vita, ai torti fatti, alle donne lasciate. Tutti, i genitori, i compagni d’infanzia, il maestro di scuola, le mogli e le amanti, i colleghi e gli amici, il prete e il dottore, tutti sono lì, al suo capezzale: se li vede intorno e sente di dovere a tutti loro, e a se stesso, una riposta, una giustificazione delle sue colpe, ma il bandolo di tutta l’ingarbugliata, confusa faccenda che è stata la sua vita non si lascia trovare. Finché un tratto capace di spiegare le sue scelte, il suo modo di stare al mondo, gli appare chiaro, inequivocabile: “Aveva passato tutta la vita a scappare. Scappare da cosa?” “Aveva fame e scappava dalla fame, Viveva in mezzo al tanfo degli alberghi malfamati e scappava dal senso di nausea. Era scappato dal letto delle donne che aveva posseduto, perché erano solo donne e niente di più, e quando si ritrovava di nuovo solo beveva per scappare da se stesso.”

La ripetizione è la colpa di Maugin, la ripetizione di un gesto di fuga che nell’imminenza della morte non può essere più rimesso in campo.

Le ultime pagine di questo romanzo risignificano le precedenti, e non possono non richiamare quelle, insuperate, dedicate da Tolstoj alla morte di Ivan Il’ic.

“Lo scrittore è un povero animale…”

“Lo scrittore è un povero animale rinchiuso dentro una gabbia in compagnia di se stesso”. (Françoise Sagan)

Una crudeltà quasi materna

Christophe Carlier, Saluti (poco) cordiali, Guanda 2019 (pp. 180, euro 17)

“Su questo sasso non succede niente di definitivo; qui la vita procede come in brutta copia, tracciata a casaccio, eliminando ogni giorno quella precedente, a pezzi e bocconi, fino alla fine. Sulla terraferma se uno persevera arriva da qualche parte. Ma su quest’isola che cosa si può fare, a parte girare a vuoto?”

Un’isola. Luogo che la letteratura privilegia quando – non importa quanto consapevolmente – intende analizzare, e dimostrare, la realtà del vivere collettivo ridotta al suo scheletro, ai suoi meccanismi elementari. E alla sua fragilità: è questo il carattere che la comunità lascia venire alla luce quando un tarlo inizia a divorala dall’interno. Cartoline, nient’altro che cartoline anonime che svelano, denunciano, alludono: le magagne che ogni famiglia, ogni abitante, aveva fino allora dissimulato, non possono più nascondersi sotto il velo delle chiacchiere quotidiane. Prima a uno poi all’altro e all’altro ancora – a tutti, c’è da temere – porterà la fatidica cartolina il vecchio postino Gabriel, addolorato per quel male di cui è contro la sua volontà latore. Ma lui deve. Deve continuare “a consegnare cartoline il cui autore non si è ancora palesato. Il male è fatto, il male è in atto, e nessuno ha modo di fermarlo”. Neanche la polizia, perché a ben vedere “non c’è materiale di indagine ma, piuttosto, per un trattatello: criminologia delle intenzioni, sociologia della noia”.

Nessuno sfugge, se non – momentaneamente – alla cartolina, al senso di colpa: la situazione ricorda quella di un altro romanzo recente, le Case di vetro di Louise Penny (Einaudi 2019, in questi Note lo scorso 16 giugno). Dove però il mistero, svelandosi, innesca una nuova fase della storia. Non così nel romanzo di Carlier: anche quando sapremo chi è il personaggio che con le sue cartoline affligge il paese come fosse il suo “piccolo gregge inquieto”, la vicenda non si risolve. La “crudeltà quasi materna” del “corvo”, l’ignoto autore dei messaggi malevoli e inquietanti, fa precipitare la situazione secondo una logica implacabile, quella stessa per cui “nella vita, non si fa altro che andare verso se stessi”.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

“Puoi trascorrere anni a considerarti uno scrittore…”

“Puoi trascorrere anni a considerarti uno scrittore, tanto sicuramente nessuno si prederà il disturbo di venirti a cercare per dirti: ti stai illudendo, non lo sei.” (Enrique Vila-Matas)

Rischi e promesse

Gianfranco Pacchioni, L’ultimo sapiens. Viaggio al termine della nostra specie, il Mulino 2019 (pp. 214, euro 15)

Uno scienziato, ma uno di quelli che tiene a farsi fa capire da tutti. L’idea che l’alta divulgazione sia appannaggio degli anglosassoni è smentita da un libro come questo: evoluzione, intelligenza artificiale, genetica, nanotecnlogie, neuroimmagini non restano terreno di enunciazioni che danno per scontato conoscenze che mediamente non abbiamo.

Una seconda premessa: a dispetto del titolo, non è un pessimismo radicale a connotare il discorso, ma non è neanche il facile (e obbligatorio) ottimismo dei nostri tempi. “Passi da gigante” è un’espressione ricorrente, a proposito della velocizzazione dell’innovazione registratasi negli ultimi decenni nei campi più diversi”, ma non si dà per scontato che l’innovazione sia di per sé progresso: può risolversi in uno “sviluppo forsennato delle tecnologie” e portare a risultati imprevisti e, a dir poco, inquietanti. Come quando due macchine intelligenti, Bob e Alice, programmate per sostenere trattative commerciali, a un certo punto si sono messe parlare fra loro in un linguaggio incomprensibile, fatto di parole, sì, ma disposte in sequenze senza senso. Sennonché – questo il fatto allarmante – il linguaggio inventato dai due dispositivi, e trasparente a loro soltanto, ha permesso di concludere la trattativa con successo! Macchine capaci di “auto apprendere più velocemente degli scienziati informatici, con risultati devastanti per la nostra specie. Forse – avverte l’autore – sono scenari eccessivamente catastrofisti, magari la superintelligenza non arriverà mai. Ma non ci conterei troppo.” Anche in altre occasioni la conclusione resta volutamente aperta, come a dire al lettore che sta a lui, sulla base di altre sue conoscenze, delle sue esperienze, della scala di valori che riconosce, trarre un giudizio. Un equilibrio di fondo, condito di ironia, è il tono che ci viene proposto, e non potrebbe essere diversamente dal momento che ogni capitolo è introdotto da un racconto in cui si è previsto con largo anticipo quanto avviene oggi: un racconto di Primo Levi, il Levi chimico, l’uomo di scienza fantasioso e lo scrittore lucido delle Storie naturali, di Vizio di forma e del Sistema periodico. Un atteggiamento non demonizzante ma capace di prender atto delle possibili derive – tendenzialmente in atto o comunque possibili – dell’innovazione tecnologica si direbbe possibile, insomma, solo là dove le “due culture” sappiano dialogare. Come in Levi, e in Pacchioni, appunto. Capaci di metterci di fronte alla prospettiva di “scenari del tutto imprevedibili”, abitati da “esseri, non necessariamente integralmente biologici, in parte umani e in parte artificiali, più intelligenti di noi sapiens.” Ci arriveremo fra venti o trent’anni, secondo alcuni, convinti che sarà “uno dei momenti più promettenti per la storia dell’umanità”. Ma ci sono altri per i quali “potrebbe essere uno dei più pericolosi”. Ai posteri l’ardua sentenza, si sarebbe detto in passato, ma non oggi, perché – si chiedeva Primo Levi – “ci saranno storici futuri, diciamo nel prossimo secolo [questo, n.d.r.]? Non è del tutto certo: l’umanità potrebbe aver perduto ogni interesse per il passato, occupata come sarà a dipanare il gomitolo del futuro; o perduto il gusto per le opere dello spirito in generale, essendo intesa unicamente a sopravvivere; o cessato di esistere.”

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

Una domanda ineludibile, una scelta inaggirabile

Federico Pennestrì, Eppur si muore. Vivere di più o vivere meglio?, Mursia 2019 (pp. 148, euro 14)

Un filosofo che parla ai medici, ma che i medici – e i loro pazienti – li conosce bene: è un punto di vista privilegiato quello da cui l’autore guarda alla cura della salute nel mondo contemporaneo. “Vivere costantemente a contatto con la medicina senza praticarla in prima persona – dichiara infatti – mi permette di conoscerla e valutarla con obiettività, cercando fuori le soluzioni che essa non può trovare al proprio interno”, e tenendo sempre presente un presupposto di fondo: “la medicina è qualcosa di più delle conoscenze e delle tecniche che la sottendono”.

Presupposto di cui i pazienti sembrano consapevoli quando lamentano il ridursi del numero dei “medici che ci conoscono di persona”, di quei medici di famiglia – dei quali un politico di primo piano ha recentemente decretato l’inevitabile, se non auspicabile, scomparsa – che non hanno dimenticato quel che Ippocrate sosteneva, ossia che “per effettuare una diagnosi è più utile conoscere il paziente che la sua malattia”, ma non per questo si collocano in contrapposizione polemica con i colleghi specialisti, essendo “il medico di famiglia il miglior portinaio possibile (gatekeeper) per aprire le porte degli edifici della specializzazione”. Edifici nei quali tuttavia i medici appaiono spesso – agli occhi dei pazienti – inaccessibili, a livello sia comunicativo, sia logistico, sia economico”.

E i medici? Anche loro frustrati: dall’insufficienza delle risorse, dai ritmi lavorativi – e dalla collocazione professionale, possiamo aggiungere, che nelle cliniche private ne fanno, come in molti altri settori, partite Iva per alcuni aspetti fra loro in competizione? –, ma anche dall’intolleranza di pazienti “pretenziosi e aggressivi”, “pronti a denunciare il medico”, “informatissimi sui propri diritti e disinformatissimi sui propri doveri”, pazienti che – in un clima di generale sottovalutazione, se non di disprezzo, delle competenze – “pretendono di conoscere la materia meglio di chi la esercita”.

Senonché, su questo come a proposito di altri nodi cruciali, l’autore sa esercitare il suo sguardo esterno, obiettivo: “Il disagio del medico – precisa – e quello del paziente non sono espressione di due realtà che configgono, ma sono due aspetti dello stesso disagio.” Perché occorre comprendere come la medicina “sia nata ed evolva attraverso lo scambio reciproco con la stessa cultura in cui si radica”, e quando questa cultura esalta, anziché problematizzare, un tratto – probabilmente ineliminabile – dell’animo umano consistente nel rifiuto del limite, della fine, della morte, accade che si chieda alla medicina quel che non può dare e che la medicina per parte sua si faccia “soluzione, seduzione, promessa e illusione”. Ecco allora che nonostante gli indubbi – e qui ricorrentemente e documentatamente richiamati – progressi della medicina, i malati aumentano.

Com’è possibile? Per diverse ragioni: in primo luogo perché “nuove malattie – croniche, soprattutto – si sono affermate per il solo fatto che viviamo di più”, in secondo per via della medicalizzazione di stati come l’infelicità e la tristezza – e la vecchiaia stessa? – senza dimenticare la tendenza crescente a un consumismo di nuovo stampo, quello di “prestazioni diagnostiche, farmacologiche e di controllo”.

Delineato così il quadro, non corre il rischio di suonare moraleggiante la domanda di fondo: “Ha senso posticipare la morte al prezzo di aumentare gli anni in cui ci sentiamo sotto tiro?” Ha senso negare la verità sostanziale che il titolo evidenzia richiamando l’affermazione attribuita a Galileo, “simbolo della resistenza della scienza contro la superstizione”?

Passando attraverso approfondimenti essenziali (medicina e follia, ruolo esercitato dalle condizioni economiche e dalle disuguaglianze, fenomeni come la “resistenza vaccinale”), si giunge alle conclusioni. È un cambio culturale quello che appare indispensabile: più della ricerca della soluzione “per morire dopo”, è quella “per vivere meglio prima” che occorre mettere in primo piano, e conseguentemente aver di mira “un utilizzo appropriato della medicina, rivolto non alla negazione ostinata della morte fisica, ma ad agire per preservare il più possibile” il senso, e la qualità, della vita. E quando la vecchiaia arriva, non può essere solo la famiglia a provvedere. Occorrono “politiche di presa in carico organiche, personalizzate, multidisciplinari e continuative, a prevenire la situazione in cui “l’anziano è tecnicamente assistito ma moralmente parcheggiato”. Politiche che non renderanno comunque mai superflua la necessità che il sistema sanitario si ponga delle priorità, stabilendo “chi curare, che cosa curare e fino a che punto”. Necessità che trova il suo corrispettivo in quella, pure inderogabile, di “educare non solo alla salute”, ma anche “al consumo di prestazioni sanitarie”.

“Scrivere significa…”

“Scrivere significa accalorarsi in silenzio”. (Robert Walser)

L’aura del luogo

Paolo Pagani, I luoghi del pensiero. Dove sono nate le idee che hanno cambiato il mondo, Neri Pozza (pp. 368, euro 13,50)

“Non è possibile separare l’esposizione del pensiero di Wittgenstein dal racconto della sua esistenza”, e questo vale anche per gli altri autori presi in considerazione da questo “itinerario geografico e mentale insieme”. Una ricognizione storica, topografica e passionale” che non si limita tuttavia a schierarsi conto chi – con buona pace di Proust – sottovaluta o nega addirittura il nesso fra opera e biografia: un nesso altrettanto decisivo è quello che lega il pensiero e il luogo, “l’ambiente in cui le idee prendono forma”. Per cui non è un semplice frutto della curiosità “Sapere che cosa si vede da certe finestre” delle case abitate dall’autore del Tractatus, “capire tutte le case spoglie di Ludwig, i suoi alloggi di fortuna, le scelte di eremitaggio”; oppure “girovagare tra gli ambienti che hanno fatto da quinta allo scrivere e al leggere” di Thomas Mann, “per cercare tracce, in quei luoghi, del suo pensare laico; della storia del suo tempo; delle sue idee sul futuro; della sua etica e della sua estetica”. “Perché c’è un’aura in ogni luogo, un linguaggio non detto che si impara ad ascoltare”, “una forza gravitazionale silenziosa e prepotente” cui non si deve resistere. Così avviene se si raggiunge la Hütte, la baita nella quale Heidegger amò abitare per lunghi periodi, e ci si ferma a guardare silenziosi “La radura placida e gli alberi immobili, lo stesso panorama che Heidegger osservava scrivendo, che trattengono l’identica energia evocativa, conservata intatta in una ieratica semplicità per quasi un secolo”: quel rifugio, quelle “mura domestiche”, “sono parte integrante dell’opera di chi ci ha vissuto”. È un “legame ontologico” quello che lega il luogo all’opera: “geografia che mostra a se stessa un pensiero e pensiero allacciato a una zolla geografica; sfondo materiale di un filosofare che sa custodire e dire un misterioso sapere”.

Non diversamente, la laboriosa elaborazione della teoria evoluzionistica sembra rappresentarsi nel “sentiero sabbioso che il re dei naturalisti usava da mezzogiorno in punto come thinking pad, o percorso personale di meditazione”. “Pensava camminando”, Charles Darwin, lungo quel “sentiero che correva intorno a un boschetto che aveva piantato con le sue mani; e sembrava fosse sempre un percorso lunghissimo, partendo da casa”.

Persino quando il luogo è mutato vale la pena visitarlo: la casa natale di Spinoza, ad Amsterdam, non c’è più, ma quell’assenza sembra dire delle peregrinazioni cui la sua famiglia fu costretta come della proscrizione che colpì lui stesso, che ci appare nel monumento che sorge non distante, “lo Spinoza di bronzo (che) luccica come un simbolo indiscusso”.

Non solo di luoghi parla tuttavia questo libro: oltre che trattare di “Dove hanno speso le loro esistenze e come”, l’autore si diffonde su che “cosa ci hanno detto, dove giacciono, perché ricordarli”: Spinoza e Cartesio, Leibniz e Newton, Darwin e Marx, Wittgenstein, Heidegger e Arendt, Keynes e Mann. E di molti ci resta memoria, oltre che di un luogo privilegiato, di una cosa che sembra far corpo con il personaggio, dal celebre melo di Newton alla scrivania su cui Mann scrisse, sempre, in tutte e dieci le case che abitò.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

“Mentre scrivevo il libro, mi pareva di vedere ancora mio padre…”

“Mentre scrivevo il libro, mi pareva di vedere ancora mio padre, e l’atto della scrittura sembrava alleviare il trauma e il dolore per la sua morte. Eppure, quando ho finito il libro, è stato come se non lo avessi mai scritto. Tutto era come prima. Comporre quel ritratto non era servito a niente. Scrivere non è una terapia. (…) Ho scritto quel libro quando avevo metà degli anni che ho adesso, eppure penso ancora di continuo a mio padre”. (Paul Auster)

Ci si nasconde, iniziando così a scomparire

Paola Baratto, Lascio che l’ombra, Manni 2019 (pp. 125, euro 14)

Dopo aver letto, a poche pagine dall’inizio, il corsivo che sembra far da controcanto alla narrazione, corri avanti a verificare se nel testo ne compaiono altri, e vedi che parecchi dei capitoli sono conclusi da altri, analoghi brani. Scacci la tentazione di leggerli di seguito, anche se è lì che senti che il libro ti tocca più da vicino. Non salti dunque da corsivo a corsivo scavalcando le pagine in tondo, e la tua rinuncia è presto compensata dalla presa che l’intreccio via via fa su di te. Anche la vicenda di Aris ti riguarda, in qualche modo: il suo scrivere appartato, il suo non adeguarsi alle logiche del pensiero unico che governano la comunicazione, senza per questo trincerarsi nell’identità dello studioso accademicamente affermato ma mantenendo invece la disponibilità a misurarsi con l’indifferenza e l’incomprensione, la superficialità sbrigativa della fiera del libro che si anima solo per l’ospite di sicuro richiamo, la pantomima straniante del talk show spacciato per dibattito.

La cultura di Aristide Dal Pozzo, di antropologo del contemporaneo, di sociologo che non s’accontenta di statistiche, non può bastare a preservarlo dalla frustrazione, non gli offre strumenti in grado di smontare l’imperativo alla semplificazione volgare cui ogni discorso sembra ormai doversi ridurre per avere una sia pur effimera cittadinanza. Ma lui non è uno di quegli scrittori che se la raccontano – come del resto la narratrice, che si è messa sulle sue tracce dopo che, tre anni prima, è scomparso all’improvviso senza lasciare traccia. Anche lei, Giulia Malavasi, testardamente, appassionatamente dedita a quel «mestiere, già di per sé così vago» che è lo scrivere, e intollerante dei consigli di conoscenti ben intenzionati: «scrivi, ma per te stessa», oppure «fatti un blog». Il fatto è che si scrive sempre per gli altri, per «trovare la propria umanità e il proprio legame con gli altri esseri umani», stando a Paul Auster (e non diversamente si esprimeva Umberto Eco: «Io non sono uno di quei cattivi scrittori che dicono di scrivere solo per se stessi. C’è una sola cosa che si scrive per se stessi, ed è la lista della spesa. E quando hai comperato le cose che dovevi, puoi distruggerla. (…) Ogni altra cosa che scrivi, la scrivi per dire qualcosa a qualcuno»). Aris non era certo di diverso parere, e così Giulia. Ma dove sono finiti, gli altri? Non solo quelli che amano esclusivamente intrattenere ed essere intrattenuti, ma anche coloro che sembrano voler tenere alta la bandiera dell’impegno e dunque nobilmente, sdegnosamente si pongono il fatidico quesito: «Verrebbe da chiedersi dove sono finiti gli intellettuali». Il ritaglio di giornale che riportava queste parole, proferite da un ex ministro della Cultura, è stato, chissà quando, sottolineato da Aris e costellato di punti esclamativi tracciati con tanta rabbia da aver rotto la carta. Rabbia contro la protervia di un establishment politico e culturale che gli intellettuali non li sente e non li vuol sentire, che li dimentica ancor prima che scompaiano, che ipocritamente rovescia su di loro la propria cattiva – e ormai esilissima – coscienza, salvo denunciare la voglia di visibilità degli intellettuali che prendono la parola, o il loro esser costituzionalmente bastian contrari, anime più o meno belle e comunque fuori dal mondo nel momento in cui non rinunciano ad assumere pubblicamente le movenze di quello che si chiamava, e non si può chiamare altrimenti, che pensiero critico, come quello praticato da Aris. Un pensiero sempre teso, indipendentemente dal suo oggetto, «a delineare con spiazzante lucidità gli scenari presenti».

Un intellettuale del genere, se scompare, lascia un vuoto al quale non ci si può rassegnare, tanto più se la propria aspirazione è quella di continuare a scrivere, come fa Giulia, o a studiare per comprendere un passato che, per il fatto di essere locale, non necessariamente è già in partenza terreno di inevitabili quanto facili mitologie localiste, il passato che ha appunto coltivato per tutta la vita l’ormai attempato professor Console.

Sono loro due a cercarlo ancora, Aris, a spiarne tracce labili, al limite dell’inconsistenza, nelle pagine da lui frequentate nel periodo precedente la propria sparizione. Tracce dalle quali sembra emergere un filo di speranza, per quanto paradossale, sostanzialmente inconciliabile con il solido razionalismo del professore così come con il laico disincanto della scrittrice, e pure capace non semplicemente di incuriosire, ma di affascinare. Senonché, ancor prima dello sguardo pensoso della figura che campeggia nell’incisione di Dürer riportata sulla copertina di un noto saggio sulla melanconia – l’ultimo libro, forse, nel quale Aris ha cercato risposte – sono quei corsivi a dire l’irrimediabilità della situazione nella quale lui si è sentito sprofondare, e insieme la progressiva, lucida, autodistruttiva adesione alla domanda non detta, ma di fatto rivolta con perentorietà sprezzante agli intellettuali, di farsi da parte, di tacere. Meglio: di sparire.

«Giorno dopo giorno, mi sto perdendo…», lo si è sentito dire dopo la deludente presentazione di un suo libro. Perché lui, lo scopriamo alla fine – senza sorprendercene, perché lo sentivamo, in qualche modo – è l’autore di quelle pagine brevi e dense dalle quali fin dall’inizio ci siamo sentiti raggiunti. Pagine che non riguardano solo l’intellettuale, si badi, ma chiunque non si rassegni alla cancellazione tendenziale dell’individualità, della specificità che fa di ognuno un essere unico, uguale e diverso dagli altri, e come tale capace di opporre resistenza all’omologazione, di negarsi al «minuetto di banalità» nel quale siamo immersi, alla chiacchiera assordante dei media come a quella ubiquitaria e pervasiva dei social; di conservare quel quid che non accetta di sciogliersi nella dilagante, acefala schiera di figuranti della spettacolare messinscena planetaria del consumo. Per cui «si preferisce scappare, non esserci. (…) E ci si nasconde, iniziando così a scomparire», da un presente che appare sempre più «un luogo inospitale», inevitabilmente fonte di «disarmonie con chi ci circonda». Del resto, «Non parlare di sé rende invisibili». È così che «Arriva il momento in cui si fatica a riconoscersi (…) E a poco a poco si scompare anche ai propri occhi».

Un pamphlet, dunque, sia pure in forma narrativa, quello di Paola Baratto, un generoso, rinnovato Plaidoyer pour les intellectuels di sartriana memoria? No, un romanzo. Un romanzo, che fonda certamente la sua capacità di coinvolgere il lettore sull’originalità della vicenda e la radicalità del giudizio, ma deriva la sua forza persuasiva dalla qualità di una scrittura ricca dell’esperienza dei romanzi pubblicati (otto, prima di questo) e passata negli ultimi anni attraverso il filtro dei brevi, essenziali racconti di Giardini d’inverno e Tra nevi ingenue.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.

Il piacere di leggere

Eric-Emmanuel Schmitt, La vendetta del perdono, edizioni e/o 2018 (pp. 253, euro 18)

Il piacere di leggere, quello che abbiamo conosciuto da bambini, appena abbiamo cominciato a saperlo fare; ma soprattutto dopo, da adolescenti, quando poveri di riferimenti e liberi dall’obbligo di giudicare, ci affidavamo solo a quello. Al piacere di passare da una pagina all’altra trascinati da quella forza indefinibile che parole e avvenimenti sanno intrecciare in una trama che coinvolge e diverte, commuove e, perché no, rappresenta in una storia i lati migliori degli umani.

Tutto qui: Schmitt sa coltivare questo piacere. Nello scriverli questi racconti, innanzitutto, lo si intuisce. Sembra lì a leggere con noi la vicenda delle due gemelle, Caino e Abele al femminile (con finale a sorpresa), o la storia eterna del conflitto fra amore assoluto e razionalità cinica in Madamina Butterfly; così come lo vediamo rendere l’originale omaggio a Saint-Exupéry del quarto racconto, ma soprattutto mantenere la coerenza, ferrea senza perdere in un’umanità, della protagonista del terzo, che dà il titolo alla raccolta.

“Melville, in Billy Budd, dice che…”

“Melville, in Billy Budd, dice che le divagazioni in un racconto sono un po’ come dei peccati: ma, come quelli, altrettanto gustosi”. (Paolo Teobaldi)

“La maledizione di dover raccontare”

Tommaso Pincio, Il dono di saper vivere, Einaudi 2018 (pp. 195, euro 17,50 )

“Concepire racconti dove il piano della realtà si confonde con quello della finzione è un gioco molto rischioso”, osserva l’autore, ammettendo che si tratta di “un pericolo che conosc(e) fin troppo bene”. Ma, del resto, attenersi ai fatti non è una soluzione, perché “quando indaghiamo un fatto lo troviamo già aggiustato” e “a noi non resta che fare i conti con qualcosa già diventato memoria, verità plasmata, aggiustata”. Il che non impedisce, anzi: comporta necessariamente, che l’autore si comprometta con ciò che vorrebbe narrare: “Il problema – tuttavia – non è la compromissione in sé, che è inevitabile e per molti versi irrinunciabile e fruttuosa. Il problema sono la natura e il livello di questa compromissione, ovvero se siamo in grado di gestirla, di evitare che ci travolga e che prevalga in noi lo spirito di vendetta”, dal momento che “qualunque racconto implica anche un intento vendicativo di qualche tipo o almeno risarcitorio.” Di qui, la “maledizione di dover raccontare”, una maledizione che non colpisce solo l’autore o, più in generale, gli scrittori, ma ha assunto il carattere di una malattia epidemica, la “malattia del nostro tempo: tutto viene convertito in racconto o comunque pensato in termini narrativi, anche fuori dalla letteratura (…). Nel parlare corrente narrazione è diventato ormai sinonimo di dire.”

La riflessione sulla scrittura, su quella romanzesca in particolare, percorre il racconto che, nonostante la dichiarata consapevolezza della rischiosità del gioco della finzione sembra davvero travolgere l’autore. E non importa quanto lui ne sembri soddisfatto. La messa in scena dell’autore da parte dell’autore stesso, il fare del gioco della scrittura l’oggetto della scrittura stessa non sono di per sé stucchevoli, ma forse occorre aver la leggerezza, il sorvegliatissimo senso della misura del calviniano viaggiatore di una notte d’inverno… La leggerezza e la misura necessarie per farsi seguire dal lettore, per contagiarlo del piacere che l’esperimento offre allo scrittore, e non ci sono scorciatoie in questo: non basta, all’inizio di un nuovo capitolo, a metà del romanzo, avvertire chi legge che “Semmai non fosse ancora evidente, la voce di questo libro non è più la stessa”, e di affiancare al personaggio alter ego dell’autore l’autore stesso intrecciandone vicenda e discorsi con la storia di Michelangelo Merisi. Nulla da obiettare alla forma del romanzo-saggio, ma qui il romanzo e il saggio sembra, soprattutto nell’ultima parte, che se ne vadano ognuno per la sua strada, proponendo una giustapposizione più che un intreccio, un continuo cambio di registro più che una commistione suggestiva dei piani del discorso. È il postmoderno, bellezza, qualcuno potrebbe obiettare – Tommaso Pincio è pseudonimo ricalcato, non a caso, sul nome di uno degli alfieri del postmoderno, Thomas Pinchon –, ma la constatazione sarebbe lontana dal richiamare motivi di un piacere della lettura che fosse prima sfuggito.

Eppure.

Eppure, arrivato alla fine del romanzo, alcuni tratti dei personaggi restano in mente: dalla malinconia, il cui marchio si riassume nello scoprirsi sempre, fatalmente, spettatori di se stessi, alla connessa mancanza del “dono di saper vivere”, del non sapersi muovere nella vita come pesci nell’acqua, tendendo invece a osservarsi, senza mai coincidere con la vita.

La vita. La vita e la sua “architettura” che “si fonda sulle attese”: “Il sipario si alza sui beati anni in cui ti balocchi con quel che farai da grande. Poi, a questa prima e dolcemente tragica fase – perché non c’è infanzia, credo, che non riveli in sé un che di tragico – subentra la seconda, in cui, non più bambino ma comunque giovane, non smetti di crogiolarti, convinto che il meglio debba ancora venire. Infine (…) la fase nella quale, scoperto che il momento in cui diventare grandi è trascorso da un pezzo e non si ha più niente da attendere, si depongono le armi e l’eventualità della morte appare non dico gradita ma almeno una crudeltà non così priva di giustificazioni”.

Passaggio come questo non riscattano forse l’intero romanzo, ma impediscono di abbandonarne la lettura, e la perseveranza è premiata con altre pagine che viene voglia di trascrivere, come quella sul “tempo in cui viviamo”, cui si attribuisce “la semplice forma di una linea retta lungo la quale lo scorrere degli attimi si muove senza inversioni o tentennamenti in un’unica direzione, dal passato verso il futuro”, con la conseguenza che “la forma del presente sarà sempre un punto, una circonferenza di colore nero e dimensioni astratte, un pallino ideale e assoluto simile a quelli che poniamo al termine di ogni frase. È mai possibile?, dico io. Una dimensione misteriosissima qual è il tempo ridotta a una sequela di insulsi pallini che procedono in fila come stupidi indiani?” No, non è, non può essere così: “il tempo, questo sconosciuto” è una y. “Ogni attimo, ogni singolo istante della vostra esistenza ha questa forma, che è poi la forma di un bivio, di una via che si divide in due (…). Uno dei due bracci, non importa quale, tende al buio, a ciò che in un dato momento non è. L’altro conduce (…) dove lo stesso momento di cui sopra si distende per rischiararsi di luce propria, illuminandosi per quel che è, per come accade. (…) Una cosa o accade o non accade. Unite l’accadimento e il suo contrario all’incertezza che li precede e avrete i tre segmenti di cui è composto ogni singolo attimo. Il tempo non è che l’eterno perpetuarsi di un bivio; unite gli attimi di cui è composta la vita di una persona e avrete la forma del suo destino, una specie di filo che varierà da individuo a individuo, secondo le infinite possibilità dell’esistere, ma che manterrà l’aspetto di un filo spinato, là dove per spine devono intendersi le deviazioni non prese, le possibilità abortite, ciò che poteva essere e non è stato”.

“La storia è un divenire progressivo fatto di piccoli slittamenti…”

“La storia è un divenire progressivo fatto di piccoli slittamenti, di presagi minimi prima di diventare destini collettivi, e più sono piccoli più occorre saperli intercettare e raccontare. Per questo si scrivono i romanzi: perché tutti, nessuno escluso, possano leggere delle piccole o grandi storie di cui è fatta la storia e si sentano meno soli nel secolo che è loro toccato in sorte”. (Dario Olivero)

Uno Zibaldone di paure

Silvio Perrella, Io ho paura, Neri Pozza 2018 (pp. 124, euro 15)

“Una collezione di pensieri raccontati”. O anche: “uno Zibaldone di paure”, il “diario di un mese trascorso in un luogo di paure naturali”. L’autore stesso tenta ripetutamente di definire il libro che sta scrivendo, che ha scritto: ha promesso all’editore un libro sulla paura, sulle paure anzi, e per farlo è andato in un luogo di mare dove sopravvivono, appunto, “paure naturali”, quelle che un oggetto ce l’hanno, un oggetto che si può nominare, e che quindi i pescatori del posto non dimenticano ma sanno “celebrare com’è giusto che sia”. Non negare, non rimuovere. Anzi: le paure fan parte della vita, se la vita non è stata privata dell’invisibile. Dove tutto pretende di essere visibile, invece, e si dice che non si più paura, di niente, le paure dilagano, distruggono le relazioni, ci rendono soli, e sudditi. Sono le paure che non hanno nome, solo un acronimo se mai (AIDS, ISIS) e quando un nome parrebbero averlo è come non l’avessero: Migranti non evoca persone, ma solo un pericolo. Una paura appunto, una di quelle “fabbricate”. Perché la paura si può fabbricare su scala industriale: “Non c’è oggi fabbrica più fiorente”. Non occorre pensare a un maligno Grande Fratello: basta considerare che le paure, nate da fonti diverse e scoordinate, alla fine “tendono a fare sistema”, e a insinuare un’inquietudine incomunicabile. Qualcosa di indefinibile che “Sta a cuore a io e sta a cuore a tu. Ma non riusciamo a farlo stare a cuore a noi.”

Il luogo, fra nuotate e racconti dei locali, fa emergere “il tempo dell’oggi” nella sua insensatezza fatta di paure. Paure contro le quali occorrerebbe “una presa d’atto delle nostre ignoranze”, terreno fertile dei fabbricanti di paure: occorrerebbe “una messa in comune di quel che non sappiamo, e un tentativo di costruire conoscenze condivise. I tempi del mondo sono così tanti, anche in epoca di cosiddetta globalizzazione, e sarebbe importante fare studi di polifonia. Oggi bisognerebbe diffondere Bach; fare ascoltare le sue fughe, quel modo di intrecciare le voci mettendole in rapporto. Senza che l’una debba prevalere sull’altra.”

Un romanzo? Un saggio?

Un libro senza una forma precisa: come le paure di cui vuole parlare.

“Lo scrittore è un uomo che non inventa niente…”

“Lo scrittore è un uomo che non inventa niente, è soltanto uno che guarda meglio e sente di più”. (Andrea Vitali)

Giganti incurabili

Luigi Guarnieri, Forsennatamente. Mr Foscolo, La nave di Teseo 2018 (pp. 205, euro 17)

Gabriele Dadati, L’ultima notte di Canova, Baldini+Castoldi 2018 (pp. 343, euro 18)

Simona Baldelli, L’ultimo spartito di Rossini, Piemme 2018 (pp. 381, euro 18,50)

Che fosse antipatico di suo, pare accertato, e il giudizio era assodato anche prima che Gadda facesse del “vispo Nicoletto” il bersaglio del suo sarcasmo in Il Guerriero, l’Amazzone, lo Spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo (Adelphi 2015), attribuendo al poeta “una prosopopea insopportabile e una cialtroneria da intrigante mandrillo”.

Non pare discostarsi da questo atteggiamento Luigi Guarnieri, che del trentottenne Niccolò Foscolo, detto Ugo, racconta gli anni dell’esilio a Londra: “attore istrionico e grande oratore”, “incanta e stupisce con la sua forsennata vivacità”; “agghindato alla moda del periodo come un dandy”, “ai ricevimenti e ai balli è un figura che s’impone: circondato dall’aureola della celebrità letteraria, scandaloso come lo saranno solo le rockstar negli anni Settanta del Ventesimo secolo, autore di un patetico romanzo di successo su un amore infelice [Le ultime lettere di Jacopo Ortis], è carismatico nel suo soprabito di panno azzurro coi bottoni dorati, il cappello di pelo di castoro…”.

Ma è, e sempre più si rivelerà, solo apparenza: l’uomo è malandato fisicamente, spendaccione e assediato dai debiti (fino a conoscere la prigione per insolvenza), impacciato dal suo poco e cattivo inglese, e dunque non può stupire che il suo ingegno sia “arrugginito dalle infermità e dai guai”. Nonostante la sua sgradevolezza è comunque per la sua sorte che il grand’uomo sollecita una solidale compassione nel lettore, dunque? No, al contrario: più la storia delle sue disgrazie e dei suoi mali procede, più si ha la sensazione che il racconto sottintenda un implicito ben gli sta. E non attenuano certo il giudizio i frequenti flash back che completano la biografia risalendo agli anni precedenti: Foscolo è da sempre sopra le righe, pieno di se stesso, autore di innumerevoli quanto “esaltate” lettere d’amore, profittatore e ambiguo nei rapporti sentimentali come in quelli con la figlia naturale e con i familiari lontani e sempre vanamente in attesa di un suo aiuto.

Com’è possibile che un uomo simile scriva quelli che Guarnieri stesso definisce “assoluti capolavori”, come Alla sera e A Zacinto? La domanda non si pone, la questione del rapporto fra l’uomo e la sua opera non pare proprio tra quelle che interessino Luigi Guarnieri: quello che si potrebbe ritenere un nodo ineludibile per chi scrive della vita di un artista pare ignorato. La biografia conferma lo stereotipo, e questo pare bastare. All’autore, quantomeno.

Diverso il risultato cui giunge un altro romanzo pure dedicato alla fine di un grande creatore. L’Antonio Canova che emerge dalle pagine di Dadati non è quello che avevamo già in mente. È un uomo che, giunto alle sue ultime ore, risponde al desiderio estremo di evocare il proprio passato e giudicare il proprio operato, senza paura del dolore che gliene verrà. I flash back, qui, sono conseguenza di questa volontà, e dunque risultano narrativamente necessari: ne escono scene vive dell’età napoleonica, personaggi non schiacciati sull’immagine codificata. A cominciare da Napoleone, protagonista della storia – insieme alla sua seconda consorte, Maria Luisa – al pari di Canova. L’uno e l’altro, l’imperatore e l’artista, accomunati dal destino di figli orfani del padre e di uomini che non avranno figli: “alberi senza radici, alberi senza fronde. In questo, dunque, da considerare fratelli”.

Uno sguardo disincantato e risolto sulla vita e sugli uomini attraversa l’intera narrazione, giungendo alla conclusione che “occorre imparare questo: ad aprire le mani, e lasciar andare i propri morti. Non bisogna trattenerli, dopo che hanno smesso di far parte di questo mondo, perché se no si vive in perenne tristezza.”

Romanzi biografici come questo sembrano smentire la convinzione di Borges secondo la quale “che un individuo voglia risvegliare in un altro individuo ricordi che non appartennero che ad un terzo, è un paradosso evidente.” Per cui, “realizzare in tutta tranquillità questo paradosso, (sarebbe) l’innocente volontà di ogni biografia.”

Lo stesso si potrebbe dire di un terzo romanzo nel quale è un musicista a vivere l’ultima stagione della propria vita, Gioacchino Rossini, evocato sulla base di una documentazione rigorosa e felicemente tradotta in racconto, secondo un metodo che l’autrice stessa richiama nella nota finale: “scrivere un romanzo, benché storico, non è solo inanellare aneddoti. Occorre trovare una crepa in cui infilarsi e, pur nel rispetto del personaggio, introdurre la propria voce”. La voce del narratore che cerca di stabilire un nesso credibile fra la vicenda umana e la produzione artistica dell’uomo: detto in altre parole, da dove viene la vocazione a divertire di Rossini, e da dove la sua perenne fragilità, la sua paura di veder crollare da un momento all’altro la sua straordinaria popolarità, le sue cadute frequenti nella depressione, in certi periodi non attenuata neanche dal gusto smodato della tavola? È già alla sua prima esibizione al fianco della mamma, cantante per necessità, che il settenne Gioacchino capisce che il pubblico vuole vedere gente allegra sul palcoscenico: lui “li avrebbe accontentati. Mai avrebbero saputo della carestia in casa, la tristezza della tavola vuota, del padre in galera e le mani della madre bucate dall’ago. (…) Avrebbe sorriso, sempre. A costo di fare la scimmia ammaestrata”. Ma lui è ben altro. Il Mozart e il Beethoven che escono dai quadri appesi alle pareti della sua camera di malato terminale dialogano con Rossini, il musicista che richiesto di dire chi fosse il più grande musicista di tutti i tempi rispose senza esitare: Beethoven, e alla sorpresa di chi gli aveva posto la domanda, al corrente come tutti della sua predilezione per Mozart aveva risposto, serafico: Mozart non è un musicista, Mozart è la musica.

“Prendi qualcosa della vita reale…”

“Prendi qualcosa della vita reale, d’ogni giorno, senza trama e senza finale”. (Anton Čecov)

“Il concepimento è ben poca cosa rispetto al parto…”

“Il concepimento è ben poca cosa rispetto al parto. Intendo dire che, fino a quando non sono state assorbite in una strategia narrativa d’insieme, le mie ‘idee’ – sul sesso, il senso di colpa, l’infanzia (…) – non erano diverse da quelle di chiunque altro. Tutti hanno ‘idee’ per romanzi; la metropolitana è piena di persone che si reggono alle maniglie rigirandosi per la testa idee per romanzi che non riusciranno mai a scrivere. Spesso anch’io sono uno di loro.”

(Philip Roth)