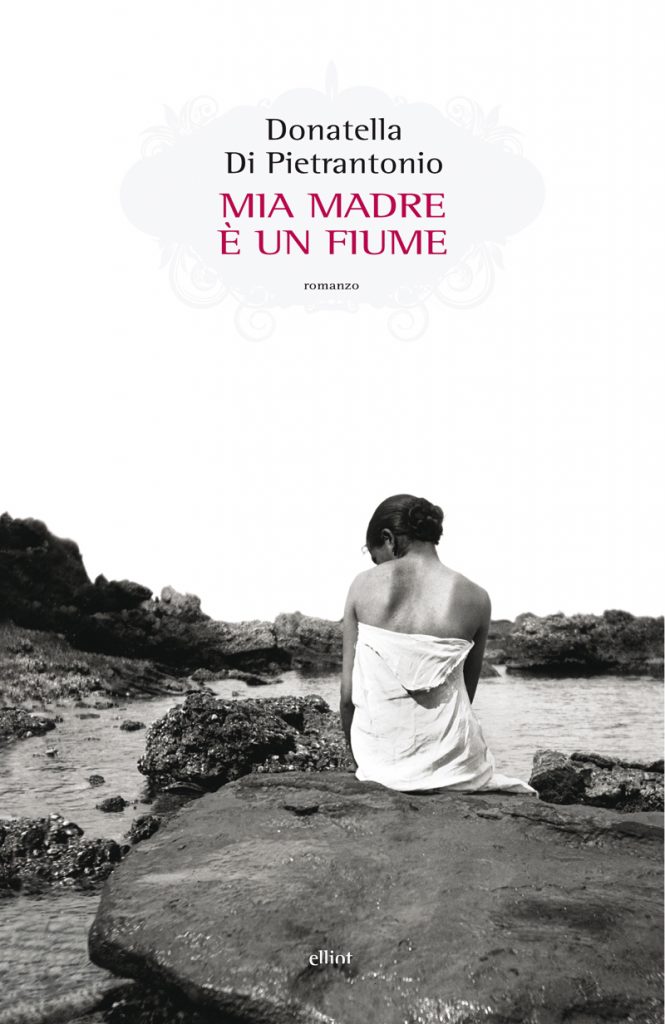

Donatella Di Pietrantonio, Mia madre è un fiume, elliot 2011

La assiste, la porta alle visite di controllo – anche se lo sa: servono soprattutto a lei, perché la rassicurano – e nel complesso può ritenersi “una figlia sufficientemente buona”.

La celebre definizione di Winnicott riguardava la madre che possiede la capacità di accudire il suo bambino e – al di là delle sue intenzioni – non fargli dentro il vuoto che altrimenti quello si porterà dietro tutta la vita. Ma i ruoli si invertono: ora è alla figlia che spetta il compito di curare la madre: ci riesce? A suo modo, in qualche modo. Come tutti quelli che hanno vissuto l’esperienza di accompagnare i genitori nell’ultimo tratto della loro vita, e ne sono usciti stremati, ma soprattutto insoddisfatti, frustrati se non addirittura gravati di rimorsi: per non aver fatto tutto quello che andava fatto; per non aver fatto abbastanza avendo già mentre lo facevano questa sensazione di insufficienza, o di inadeguatezza; per non aver donato tutto il tempo possibile a chi forse non chiedeva molto di più, in fondo (“odio il tempo che mi costa”, confessa la figlia, voce narrante di questo romanzo). Tutta la storia di una relazione – una relazione primaria, che non appartiene e non apparterrà mai al passato – precipita in quei mesi, in quelle settimane finali, portandosi dietro tutto. Tutto quello che l’ha definita sin dai primi momenti dopo la nascita, e poi nell’infanzia, nell’adolescenza, nella prima giovinezza. Ed è allora un bilancio inevitabile quello che alla fine si impone, e può essere un bilancio drammaticamente negativo: “Il nostro amore è andato storto, subito.” Perché? Perché la madre non ha potuto essere una madre sufficientemente buona, si potrebbe sintetizzare: “Era troppo educata al sacrificio per permettersi il piacere di stare con la sua creatura. (…) Lei mi amava, ma aveva altro da fare. Lavorava, per sua figlia. Non venivo prima nei suoi pensieri e non l’ho sopportato. Da grande mi sono appellata alla sua storia, ma non ci ho creduto abbastanza. Doveva disubbidire, per me, amarmi contro tutti.”

Con questa “madre inaccessibile, separata, non per disamore, per fretta, quest’altra forma del disamore” la figlia vuole, deve fare i conti che da sempre si proponeva, e sempre ha rimandato, fino al momento in cui lei, la madre, “è sfuggita nella malattia”, in una condizione nella quale “i conti non si chiudono mai”.

È questa consapevolezza a guidare la narrazione, una narrazione che sa dare respiro storico, sfondo collettivo, alla vicenda materna che ha segnato la figlia: tornano alla mente le pagine che un’altra scrittrice, Annie Ernaux, soprattutto quella di Una vita di donna (Guanda, 1987), anche lei alle prese con la demenza della madre (“Non volevo che ritornasse bambina. Non ne aveva il «diritto»”). Non fosse che la confidenza, con il corpo bsognoso di cure della madre, che là si riscontra, resta nelle pagine di questo romanzo una dimensione penosamente irraggiungibile: “mi tocca la gamba all’improvviso e parla di questa mia gonna così morbida. (…) Soffro il contatto, avverto il disturbo. Controllo la reazione. Cerco di sembrarle disponibile ma non mi credo, sono rigida. Dove posa il palmo, la pelle scotta sotto il tessuto.”

Provando a spiegare le ragioni del successo del suo ultimo romanzo, L’arminuta (recente vincitore del Campiello, di cui questi appunti si sono occupati lo scorso 14 maggio), Di Pietrantonio – che sarà con noi in libreria il prossimo 10 novembre – ne rintraccia il motivo nei “temi universali che tratta”. La vicenda è quella di un abbandono drammatico, infatti, ma anche chi non ne ha subito uno tanto grave “può immedesimarsi nell’Arminuta”. E’ forse questo il filo che lega questo romanzo al primo, quello d’esordio: la capacità, guadagnata attraverso la scrittura scarna che li caratterizza, di rendere condivisibili stati d’animo nati da vicende apparentemente lontane dall’esperienza di chi legge. Nell’Arminuta, il senso dell’abbandono; in Mia madre è un fiume, il senso di una problematicità irrisolvibile e bruciante che il rapporto con la propria madre lascia nella figlia.

Una problematicità alla quale anche chi è figlio, leggendo queste pagine, si sente tutt’altro che estraneo.