È un orizzonte che può apparire angusto e desolato in certi giorni, quello del lago, ma rivelarsi in altri sereno e vasto, tanto da ricomprendere ogni possibile altrove.

Entro questo orizzonte si svolge la vicenda, che copre l’intero Settecento, del marchese Giovan Antonio Archetti, mercante e filosofo, personaggio storico che questo romanzo ricrea facendone il protagonista di un percorso umano originale e ricco di aspetti che sanno parlare al lettore di oggi: dalla critica alle sicurezze della Ragione alla faticosa conquista, mai raggiunta una volta per tutte, di un senso del proprio operare.

E accanto al marchese utopista, un altro protagonista: il lago di Garda, con i suoi paesaggi e le sue stagioni.

L’orizzonte del lago è un romanzo epistolare: quelle che seguono sono alcune delle lettere che lo compongono.

[Campione e il lago]

A Federico, Brescia

Campione, 3 gennaio 1735

Federico carissimo, eccomi a Campione, per la prima volta solo. Non ho aspettato che scaricassero la mia roba dal battello. Ho solo avvertito un dei barcaioli chiamarmi ignore e al momento ho pensato che dicesse a mio Padre, come fosse lì. Ma lui questa volta non c’è. E non verrà.

Mi son subito incamminato per il sentiero: ricordi, quello che porta alla cascata. Ho capito quando son stato là, al balcone (l’abbiamo sempre chiamata così quella naturale sporgenza della roccia), che da giorni vivevo con il cuore sospeso. Temevo che Campione, adesso che son delegato dai miei a condur il Negozio, anche se il direttore resta mio Padre, fosse cambiato.

Lo guardavo da lassù, come sempre ho fatto, fin da bambino. E Campion era lì: splendente e lontano. Lontano da tutto.

Ricordo che una delle prime volte che qui son venuto, avrò avuto quattro o cinque anni, era stato mio Padre a portarmi là al balcone e mi aveva insegnato i nomi dei villaggi che si vedevan sulla sponda veronese, i nomi delle cime del Baldo, il nome del vento che veniva giù dalla forra e arrivava lì dov’eravamo e di quello che a quell’ora increspava le acque del lago. E ricordo soprattutto il Baldo: il monte più grande che avessi mai visto. Un monte che è fatto di tanti monti, ed è un solo. Fermo e tranquillo come un grande animale adagiato. Dopo quel giorno, ogni volta che in chiesa si diceva aeternum io pensavo al Baldo. M’accade ancor oggi.

Due giorni dopo, venuta l’ora della partenza, ero fuggito. Non mi potevan trovare. Ero risalito al balcone, con Antonio. Si chiamava come me. Era il figlio maggiore del mugnaio. M’aveva spiegato tutto, m’aveva fatto vedere i pesci del lago che nuotavan vicino a riva e le trote del torrente, il leccio che stava attaccato alla rupe e gli ulivi che stavan al riparo di essa. E adesso era scappato con me, lui e il suo cagnolino che lo seguiva sempre, ansante sul sentiero.

Eravamo diventati amici, io e Antonio, e spiaceva a lui che me n’andassi.

Mio Padre era venuto su sicuro, come sapendo ch’ero là. M’ero nascosto la faccia con le mani, in attesa di rimproveri aspri o d’un ceffone senza parole, come faceva lui. E invece non accadeva nulla. Allora avevo tolto le mani e alzato la testa. Mio Padre mi guardava e sorrideva. M’aveva teso la mano. Eravam tornati al porto.

Quando? gli avevo chiesto.

Fra un mese.

Fra un mese avevo detto ad Antonio e al suo cane, ch’eran venuti fin lì ad accompagnarmi.

Ed ero tornato infatti, e tornato tutte le volte che potevo convincere mio Padre a portarmi con lui o ad affidarmi ai suoi complimentari, il suo amministratore e il suo scritturale. Da bambino, e poi da giovinetto. Più di una volta, quando ero preso dalla melanconia, che tanto spesso mi aggrediva nelle stanze scure della casa di contrada Sant’Agata, avevo sperimentato che lassù, al balcone a guardare Campione e il lago e il monte, quella stessa melanconia scura, pesante come un mantello bagnato, diventava una cosa che non era più mia, che non era mai stata davvero mia. Come se l’orizzonte del lago l’escludesse.

Ma adesso? che quel luogo diventa anche per me, come per i miei, il Negozio più importante della famiglia, e io ne dovrò render conto?

E invece sì, Campione è ancora quello che ho sempre conosciuto.

Il mio rifugio. Un rifugio in cui non fuggo, ma torno al mondo.

Ti saluto.

Gian Antonio

***

A Carlotta, Brescia

Campione, 6 febbraio 1735

Mia cara, ogni giorno torni nella mia mente, ma avrei dato cento zecchini per averti con me ieri al principiar della notte.

Invisibile per chi arriva dal lago, nella spaccatura della roccia che sovrasta il paese insieme al torrente di cui giunge la voce in tutto il paese, corre anche un sentiero, unica via che non sian le acque, per entrar in questo romitorio. Ebbene, son uso da sempre a risalir quel sentiero che prosegue fin ai paesetti dell’altopiano, ed a giunger dove è possibile raccoglier alla vista l’intero paese e l’universo che l’avvolge.

Ieri, quando ormai da ore il sole era tramontato dietro la rupe ma lasciava ancor giungere al lago il suo rosso fulgore e di quello colorava, sull’altra riva, il grande Monte Baldo, è sorta la luna, a contender con la sua pallida luce bianca quella sanguigna del sole morente. E in quel gioco m’è ad un punto accaduto di distinguer in mezzo al lago isole argentee che correvan verso il meridione, come i barconi che navigano da Riva a Desenzano.

Eran ghiacci, lastroni nei quali si era rappresa le gelida acqua del grande Benaco. Correvano, senza schiocchi di vele e tonfi di remi, cambiando di continuo il colore. Come di pesci che solitamente stian celati negli abissi e solo a ogni volger di secolo salgan a segnar la lor presenza al mondo.

Ho sentito una felicità che non ricordavo gonfiarmi il cuore, una felicità che non ho più saputo distinguer dal desiderio di te e da ogni possibile felicità che abbia potuto provare. E ne ho d’improvviso distinto l’origine: la memoria d’un racconto udito da bambino, poco più che infante, da un vecchio che doveva esser il nonno, il Padre di mio Padre, appena conosciuto e ormai perso fra i primi ricordi d’un pargolo. Ma di quel racconto tornava ora l’imagine che le parole avevan fatto nascere nella mia anima: il lago ghiacciato, le acque nascoste sotto un pavimento bianco ceruleo, che per più giorni si era steso a perdita d’occhio fra le sponde. Ricordo distintamente che la visione che dal racconto mi veniva non si fermava tuttavia a questa solida superificie, ma scendeva sotto di essa, dove comparivan i pesci, i pesci del lago che nuotavano in un’acqua buia e in un silenzio nuovo, e vi continuavan la loro vita segreta. Nuovamente al sicuro da reti e ami, queti e laboriosi come ai giorni della creazione. Prima dei pescatori, prima degl’uomini.

Ho sentito poi parlar ancora di quell’invernata straordinariamente fredda. Era il 1709. Ne parlano ancora qui, sul lago, abbassando la voce, con timore, e insieme con il rimpianto per un’epoca in cui potevan accadere cose meravigliose, ancorché terribili, e col rapimento che ci portano le evenienze che sanno arrestar il fluire usuale dei giorni.

Mi pare d’averti avuta un po’ qui con me, ora che t’ho raccontato.

Il tuo

Gian Antonio

Continua la lettura nel pdf:

Ordini

![]() Se vuoi leggere un libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia.

Se vuoi leggere un libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia.

Via della Posta, 7 – 25121, Brescia

Tel. 0303755394

libri@nlr.plus

Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it

e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).

La spedizione non comporta aggravi di spesa.

Recensioni

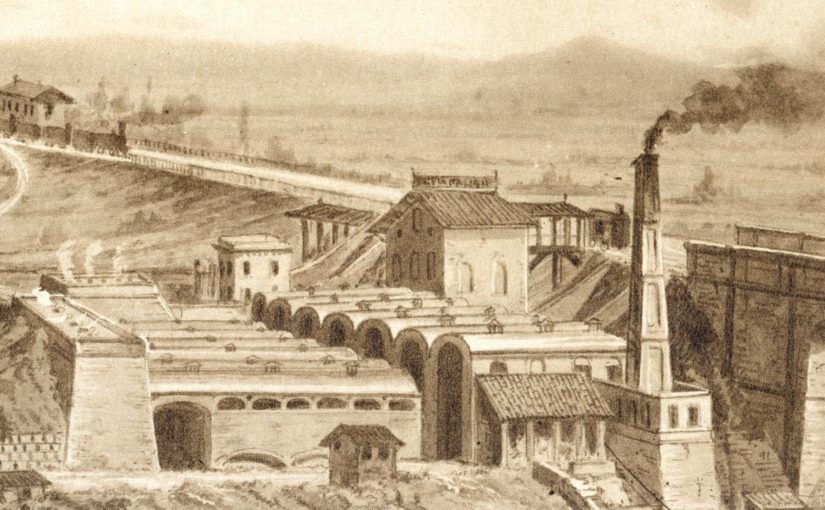

Da Bresciaoggi del 31 luglio 2010.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Da AB n° 103 estate 2010.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.