Gaia Vince, Il secolo nomade. Come sopravvivere al disastro climatico, Bollati Boringhieri 2024 (pp. 288, euro 27)

“Un mondo in cui tutti sono profughi: non solo i disperati che in proporzioni inedite abbandonano i paesi del Sud del mondo, ma anche i fortunati che ne abitavano quella porzione che chiamiamo Occidente e sono ora costretti anche loro a rischi e fatiche mortali nel tentativo di raggiungere i paesi più settentrionali dove esiste ancora l’acqua”: Bruno Arpaia, nel suo romanzo Qualcosa, là fuori (Guanda 2016, in queste note il maggio 2016) raccontava non di un day after, non di un terribile inatteso domani, ma di un oggi portato alle estreme conseguenze. Estreme ma prevedibili fin d’ora. Le conseguenze del cambiamento climatico che si abbatteranno su un mondo che non le ignorava ma non le ha volute evitare.

A meno che… A meno che si voglia guardare al prossimo, non lontano fenomeno di migrazioni di portata incommensurabile rispetto a quelle già in atto non come a un orizzonte al limite della distopia, ma come a uno scenario dominato da opportunità ancora difficilmente intravedibili oggi. E come? Prendendo atto innanzitutto – con un paradossale spostamento dello sguardo dal futuro al passato – che “la migrazione non è il problema: è la soluzione”: “La migrazione ci salverà, perché è la migrazione che ci ha resi ciò che siamo”, caratterizzati da “un anima nomade che alberga in tutti noi”, formatasi in centinaia di migliaia di anni in cui la nostra specie ha “sviluppato l’adattabilità a vivere dovunque”, una capacità che “ci ha reso il primate planetario”. “La migrazione è stata una parte fondamentale della straordinaria storia di successo della nostra specie, e della diversità e complessità delle nostre culture”.

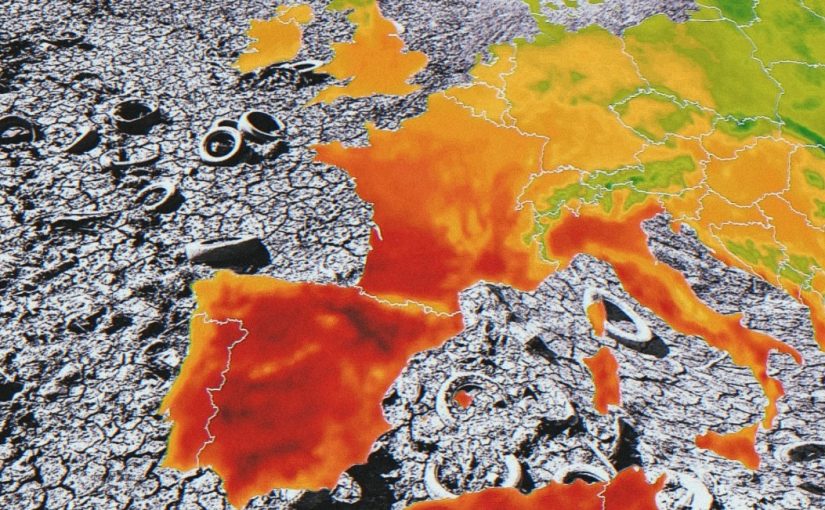

Il libro sviluppa queste premesse, a partire dalla documentata constatazione delle sciagure che il cambiamento climatico comporterà (e già vediamo verificarsi: incendi, calore stremo, siccità, inondazioni) per passare quindi alle dimensioni culturali, oltre che politiche, che la grande migrazione comporterà, spingendosi infine a immaginare una geografia delle mete possibili, i caratteri delle nuove città che vi sorgeranno, i nuovi stili di consumo alimentare ed energetico necessari al “ripristino della natura” e del clima. Il tutto, sintetizzato in conclusione da un Manifesto in otto punti. Ma – come ripetutamente si ribadisce – il presupposto essenziale è la cooperazione internazionale, base di possibile “un accordo globale”: “non c’è dubbio – infatti – che stiamo affrontando un’emergenza che coinvolge l’intera specie umana, tuttavia siamo in grado di gestirla”, a patto che si sia capaci di “un approccio a livello di specie”, indispensabile per garantire una “migrazione pianificata e ben organizzata, un tipo di movimento su scala planetaria che l’umanità non ha mai intrapreso prima d’ora (…) Dobbiamo pensare adesso a dove poter rilocalizzare questi miliardi di persone – 1,5 miliardi di migranti climatici nei prossimi trent’anni, stima l’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite – in modo sostenibile. Ciò comporterà un’azione concertata di diplomazia internazionale, negoziati sui confini e adattamento delle città esistenti”. Altrimenti “ci troveremmo probabilmente di fronte a un’enorme perdita di vite umane, di terribili guerre e miseria, mentre i ricchi erigono barriere contro i più poveri. Già oggi – ammette l’autrice – vediamo che si sta verificando questa situazione devastante, per quanto in modo ancora limitato; ma non possiamo permettere che prosegua allo stesso modo nella scala prevista tra qualche decennio”. Perché “siamo una specie planetaria, dipendente da una biosfera condivisa. Dobbiamo guardare al nostro mondo con occhi nuovi”, il che “richiede un ripensamento radicale (…) Dovremo sviluppare un modo completamente nuovo di alimentare, mantenere e sostenere i nostri stili di vita in questa era antropocenica”, superando “una certa mentalità geopolitica, l’idea, cioè, che apparteniamo a un particolare territorio e che esso ci appartenga (…) Dovremo liberarci delle identità tribali – ossia: nazionali – per abbracciare un’identità ‘pan-specifica’

Il libro non è stato scritto venti, ma due anni fa: quando la guerra in Ucraina era iniziata… Senza dire del livello raggiunto dalle morti di migranti e dai disastri provocati dal cambiamento climatico. Dunque? È un ottimismo ad oltranza, un indefettibile “principio speranza” ad animare il percorso di questa divulgatrice scientifica?

È impossibile non porsi una domanda simile, leggendo Il secolo nomade, ma conviene forse, prima di bollarne le tesi come frutto di una sottovalutazione della situazione reale ai limiti della rimozione, richiamare il Marcuse della Fine dell’utopia o, per restare più vicini a noi, nel tempo e nello spazio, la perorazione di un costituzionalista, Luigi Ferrajoli, Per una costituzione della terra (in queste note il 6 marzo 2022), per una “federazione di popoli” estesa a tutto il pianeta: non “un’idea chimerica”, secondo l’autore, ma “l’inevitabile via d’uscita dai mali che gli uomini si procurano a vicenda”.

Se si crede alla necessità che l’utopia continui a innervare il discorso politico, e più in generale l’immaginazione del futuro, anche questo libro ha qualcosa da dirci. Senza che questa apertura di credito ci faccia dimenticare proposte che vanno nello stesso senso pur limitandosi a una scala molto più circoscritta (è il caso di Migrazioni verticali. La montagna ci salverà? di Andrea Membretti, Filippo Barbera e Gianni Tartari – pubblicato pochi mesi fa da Donzelli – che mentre prospetta l’interrogativo ci fa mette in guardia: “la montagna non ci salverà, a meno che prima non si salvi la montagna con i suoi boschi, pascoli, luoghi, comunità di persone, tradizioni culturali, economie, diversità umana ed ecosistemica”).