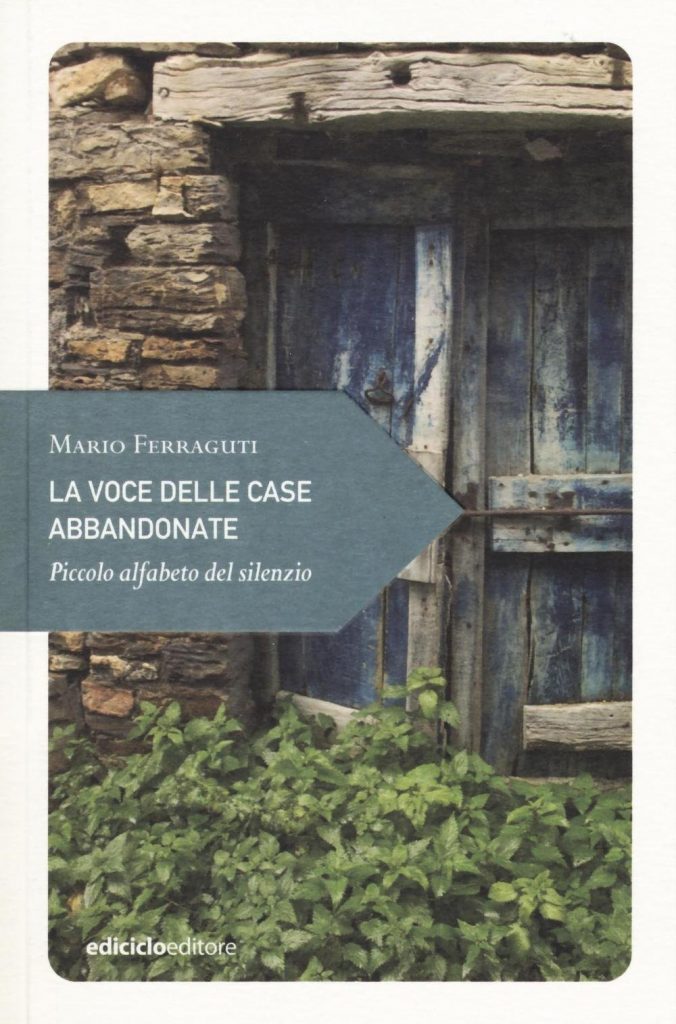

Mario Ferraguti, La voce delle case abbandonate. Piccolo alfabeto del silenzio, Ediciclo Editore 2016

“Le case si capisce subito che sono abbandonate quando sembrano finalmente stare bene con tutto quello che c’è intorno”, ma c’è voluto del tempo. Prima erano case disabitate, che non è la stessa cosa. Quelle disabitate sono tristi, “sembrano soltanto case vuote in attesa di un ritorno”.

Fatta questa distinzione fondamentale – di tempi, non di tipologie – e individuato l’Appennino come terra nella quale l’incontro con l’abbandono è, purtroppo, assicurato, si tratta di guardare a sé stessi, quello che accade quando si varca la porta, o quel che ne resta, di una casa abbandonata, attirati e intimiditi allo stesso tempo dal suo silenzio, dal “senso di soggezione di chi entra a disturbare”. Perché è vero che non c’è più nessuno, nessuna presenza umana, ma nella casa ci sono le cose, “piene degli sguardi di chi ci ha abitato”, ci è nato, ci è morto… Loro, le cose, sono lì, “ferme ad aspettare niente; perché è solo nostra l’attesa, è solo nostro il dividere il tempo, l’aspettarlo o il rimpiangerlo. Alle case e alle cose basta restare ferme, è solo nostra l’ansia del passare del tempo”.

Si crede di entrare in una casa abbandonata, si è incontra il tempo.

“Un tempo tutto diverso da quello che c’è fuori”, né prossimo né remoto: è “il tempo passato assoluto”. Anche se, mano a mano si impara ad ascoltarle, ci si rende conto che “anche le case abbandonate sembrano aspettare qualcosa”: “aspettano soltanto di ritornare terra”, e “il tornare terra delle case abbandonate è un passare di tempo che noi facciamo fatica a pensare perché è molto più lungo di una vita intera”.

Si incontra il tempo, il tempo breve della propria vita, in una casa abbandonata. “Le cose sono lì, gli uomini sono già soffiati via”, anche se sembra se ne siano andati da poco, e magari possano far ritorno.

Ha camminato e camminato per il suo Appennino, il parmense antropologo di montagna, poeta dell’“alfabeto muto” che segue la voce delle case abbandonate, e sono esercizi progressivi, esperimenti su di sé, sulla propria sensibilità, i propri pensieri, quelli che occorrono per avvicinarle “come si fa con gli animali selvatici”. Per avvicinare loro, le cose che vi sono rimaste, i “nuovi abitanti che non sono più uomini”, ma piante e animali, arrivati a popolarle. Per avvicinarle da esploratori, non da ladri (perché portarne via un oggetto, una lettera, una fotografia, non è rubarli, è salvarli: se li si riusa, li si rimette nel tempo); tanto meno da visitatori “ciechi e sordi che portano dentro il tempo sospeso della casa un tempo veloce e violento, la fretta e la necessità di rompere l’incanto”.

Superato il sesto esercizio, quello di fidarsi della casa abbandonata in cui si è entrati, di provarlo – a lei e a sé stessi – dormendoci una notte, si è pronti per visitare altri luoghi dell’abbandono, le case della pianura, quelle nelle golene del Po, e le fabbriche delle periferie cittadine, ridotte a “spazi che bisbigliano il loro vuoto (…) E stanno lì col loro corpo gigante ferito ad aspettare, giorno dopo giorno, di essere esplose in un unico urlo lanciato in cielo”.

Senza una scrittura così, i significati sfuggenti, misconosciuti, dei luoghi dell’abbandono non affiorerebbero. O si confermerebbe la tendenza a renderli invisibili, a rimuoverne una presenza che è segno d’incuria, ma ancor più di un’ingratitudine che si è fatta costume diffuso.