Ruderi, solo ruderi coperti di muschio, si dice scrollando le spalle, mentre apre la porta di casa. Odore di chiuso. Il gatto le viene incontro stiracchiandosi. Anche lui ha fame. Croccantini per lui, passato di verdura per lei ascoltando il radiogiornale.

E rieccomi nel pantano della quotidianità.

Silenzio, nessun passo familiare sulle scale, ha quasi nostalgia del puzzo di curry e di aglio dei vecchi vicini indiani, delle loro voci cantilenanti. Li hanno fatti sloggiare tutti, gli immigrati, li hanno pigiati nella periferia sud della città, in casermoni grigi e tristi e il quartiere dei disperati è stato ristrutturato ed è diventato borghese e lustro. Ora ognuno in casa sua e, al massimo, qualche nota di musica classica.

La vita mi è andata liscia, pensa spazzolandosi i denti.

“Sopportabile” ribatte l’ex vicina genovese che le si fa incontro dallo specchio, le sclere gelatinose. “Sicura di non aver vissuto la vita sbagliata?”

“Vecchia megera” urla Maria sputacchiando dentifricio. Vorrebbe schiaffeggiarla, strapparle almeno una ciocca di capelli. “Con che diritto? Non sai nulla di me, di me dopo Genova. E tu? Tu sei stata sposata o sei sempre vissuta sola, sola e orba, con quegli occhi lattiginosi? Sì sono stata felice, per quel che si può, come tutti, felice a tratti, una felicità malinconica.”

Autore: Mariagrazia Fontana

Il glicine della casa all’incrocio

Di un amministratore di condominio non hanno mai pensato di avere bisogno. Tre famiglie in quel palazzo, tutti proprietari, e lei, la sola affittuaria. Si regolano fra loro senza bisogno di formalizzare. Marco Frigerio tiene i conti, è preciso, sicuramente onesto. Non si fa retribuire per quel lavoro, lo fa e basta. Così, la malattia del glicine viene affrontata la prima volta sulle scale, fra il primo e il secondo piano, perché assemblee condominiali non se ne sono mai fatte.

È un glicine storico, più di duecento anni di vita, che orna il palazzo settecentesco all’incrocio fra via Cairoli e via Bassiche. Tre piani più una piccionaia, un enorme terrazzo al primo piano, un giardino d’inverno al secondo. Il glicine sovrasta, o meglio sovrastava, tutta l’area del terrazzo, una piazza d’armi di oltre centocinquanta metri quadrati, e la ricopriva con foglie e fiori che attiravano l’attenzione dei passanti al tempo della fioritura. Spesso qualcuno, all’angolo opposto dell’incrocio, lo rimirava o lo fotografava. Emanava un profumo che fluiva in alto, fino a quella che chiamano “la piccionaia”, dove abita Teresa, la più giovane del palazzo.

La donna che scriveva racconti

Il libro è finito, l’ho letto proprio tutto, fino all’ultima parola dell’ultima riga. Resto in silenzio, con la pagina ancora aperta, perché comincino a depositarsi le parole, per lasciarle scendere, come per una forma di rispetto o di nostalgia che già me ne fa sentire la mancanza. Poi mi alzo e gli cerco un posto, uno scaffale ideale, magari in seconda o terza fila, non importa. Ciò che conta è vicino a quali altri libri trovargli casa. Con chi è imparentata questa scrittrice? In questo caso non ho dubbi: dormirà vicina a Alice Munro e a Joyce Carol Oates.

Ma non è finita qui. Sento di voler scrivere di questo libro. Poche parole, qualche osservazione, magari scimmiottando il tono della Berlin di una che non c’entra con ciò che racconta, come se quel libro non la riguardasse affatto e dunque non riguardasse neppure me che ne sono stata ammaliata al punto da copiare una sua frase paro paro per inserirla in un mio racconto. Perché era perfetta, per onorarla forse.

Ma di lei, su secondorizzonte, ha già detto Simoni perché il libro non è nuovissimo, è uscito nel 2016. Dunque perché richiamare l’attenzione ancora su Lucia Berlin?

Continua a leggere La donna che scriveva raccontiGaleotto fu il libro…

Certo che no, a mio marito non l’ho detto che ogni notte m’incontro con lui e ci passo un paio d’ore. Credo sia una faccenda ben al di là del tollerabile, anche se le attenuanti non mi mancano.

La prima: dormo poco la notte. Non è propriamente insonnia la mia, è che a cena mangio troppo, poi m’addormento, cioè piombo nel sonno di botto, senza gradualità alcuna. È intorno alle due e mezza, tre del mattino al massimo, che lo stomaco mi richiama in vita; allora provo a mettermi seduta, comincio la lotta con la mia laboriosa digestione, nella speranza che il cibo prenda la strada giusta, finché mi arrendo: scendo in cucina a spremere un limone che sciolgo in acqua calda e mi siedo in poltrona.

È allora, quando il nero assorbe il respiro del mondo e le ore si fanno più lunghe, che lui si palesa. Qfwfq si chiama, che più che un nome pare una sigla, un acronimo, eppure è uno di spessore, uno che ha il suo fascino. E ci capisce, le cose le afferra al volo. Sarà per questo che parliamo volentieri per ore, in attesa dell’alba.

La notte scorsa gli ho posto una questione che mi rode da giorni: scrivere una recensione, non una qualunque, la recensione di un libro scritto da un amico. I problemi in questione sono tanti e molto, molto aggrovigliati, aggrovigliati e rischiosi.

In primo luogo avevo giurato di non scrivere più di amici e amiche. Certo, qui scriverei di un libro, non di lui in quanto lui, ma scrittori e libri sono pur sempre la stessa carne, lo stesso sangue. Magari le parole descrivono foglie, erba, alberi, ma lui, lo scrittore, è lì nella linfa, nella fotosintesi clorofilliana, lui è le sue parole scritte.

Scrivere di amici è un azzardo immane, un pericolo che ho corso per ben due volte provocando e riportando ferite. Con le parole non si è mai abbastanza cauti, soprattutto con quelle lievi nell’intenzione, ma magari non abbastanza attente; vanno soppesate, scrutate al dritto e al rovescio e poi rivalutate ancora e, alla fine, forse sarebbe comunque meglio tacerle, concedendosi a una “discrezione intelligente” – come scrive il mio amico – salvando così “la molteplicità di significati che solo ciò che non si traduce in parole può conservare”.

È pur vero che specchiarsi nelle parole dell’altro, scoprirsi in uno sguardo che non è il proprio è navigare in un mare periglioso.

Dunque, recensire l’ultimo libro di Simoni è un azzardo da evitare.

Eppure c’è quel bisogno, quell’attrazione fatale a dire che mi porta ancora sul quel bordo, sul margine del foglio. Dire quello che non ci sta nelle parole.

Vorrei essere in grado di dirlo con i gesti: finito quel libro, Simoni lo avrei abbracciato, l’avrei stretto a me, gli avrei riempito di baci i capelli bianchi, gli avrei fatto scricchiolare le ossa per dire con il corpo ciò che le parole non sanno esprimere. Ma non si fa. Non che fra noi possano esserci fraintendimenti, è che imbustato lui, imbustata io, non è proprio cosa. Da sempre, il nostro essere in presenza, è un “restare sulla soglia della propria anima – come scrive lui – come per tenere aperto uno spiraglio che le parole”, proferite, “finirebbero per ostruire”.

Allora mi resta solo la strada delle parole scritte. In fondo le preferisco anch’io, sono più profonde.

Parlo e Qfwqf intanto mi ascolta, mi guarda di traverso e sogghigna: e dove sta il problema? Scrivi questa recensione, metti in fila qualche parola, accenna pure a me che non mi dispiace e certo non fa male e via – dice sollevando il sopracciglio destro con quel fare sornione alla Humphrey Bogart.

Ma non capisci che parlare di Simoni, del Simoni della Collezione di storie, oltre che espormi a dire di un amico è anche parlare di Calvino? Devo scrivere di un amico che raccoglie il filo di un mio grande amore e ne continua le storie, ti rendi conto del rischio? Perché, in questo libro, Italo e Carlo non li distingui più, leggi Carlo che ha la voce di Italo e ti lasci condurre in avventure fantastiche e incredibili.

E poi scrivere una recensione richiede una conoscenza profonda dell’autore. E io che posso dire? che amo Calvino, sia nelle sue storie fantastiche, sia nei suoi esperimenti all’apparenza più costruiti? che di Simoni questo è uno dei libri che mi piace di più perché in questo c’è lui tutto, unghie comprese? Lo vedi che non so argomentare?

Certo una cosa del libro di Simoni l’ho capita: non devi ricordarti tutto di Calvino per goderti questo testo. Per esempio, del Visconte dimezzato io ricordavo poco, devo averlo letto alle medie, ma non è stato un problema, l’ho riscoperto nelle parole di Carlo e ha funzionato alla perfezione.

Qfwqf scuote la testa, non l’ho convinto affatto, la faccio troppo complicata per i suoi gusti.

Ci lasciamo così, un po’ risentiti l’uno con l’altra e finalmente mi strofino via l’insonnia dagli occhi e mi abbandono alle acque del sonno.

Il mattino non ricordo nulla. Sguscio fuori dal letto dove mio marito ancora sonnecchia, mi lavo la faccia, un caffè, indosso le scarpette da corsa e filo fuori. In cielo ancora un brandello di notte, un abbozzo di luna.

Dietro la nostra casa estiva comincia il bosco, non subito, prima mi tocca un chilometro e mezzo di corsa in salita, poi spiana, diciamo che poi si apre un falsopiano, più falso che piano, che corre nell’intrico dei rami quasi a disegnare un tunnel. I piedi percepiscono la pendenza del suolo e cominciano a pensare. La rugiada appesantisce le foglie, tolgo gli occhiali da sole perché correre con gli occhiali è un supplizio e la miopia va a oscurare il buio delle fronde, l’ombra che le frasche proiettano. Attraverso di corsa il bosco il mattino presto, dove il nero s’addensa e ghermisce i pensieri: ancora nessuno è passato, se non un cerbiatto, una volpe. O un cinghiale, e mi pungono gli aghi della paura, un fremito, un’esitazione fugace. È forse quello spavento che mi conduce nelle tenebre del bosco ogni mattina, lì dove non sono altro che carta assorbente.

Quello è il paesaggio cupo in cui Q, come ormai in confidenza lo chiamo, si sente a suo agio e ricompare. Mi monta in testa e riprende così il nostro chiacchierare senza costrutto.

Allora hai deciso per quella recensione? mi chiede con quel suo sorriso sardonico che un po’ mi disturba. A giorni ha “un modo di buttar lì le questioni che riesce ad irritarmi”,come direbbe Calvino. Chi si crederà di essere? Q, ridimensionati bello mio, sei una parola, solo una parola, al massimo il personaggio di un libro, anzi di due. Ecco che l’ho offeso: devo stare attenta con le parole, me l’ero ripromesso, non devo lasciarle sconfinare, le parole sono proiettili.

Sì, voglio scriverla la recensione, ma con leggerezza – rispondo alla fine – evitando la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. Si tratta piuttosto, come insegna il maestro, di farmi“sostenere dai venti e dalle nuvole, come fece Perseo, evitare una visione diretta, catturare l’immagine tramite uno specchio”.

Eccolo che s’infervora, il mio amico Q, con un sorriso che gli riempie gli occhi, s’inorgoglisce, gongola tutto: ho letto il suo autore, la mia passione affonda le radici nelle sue parole. E si pavoneggia, quasi le avesse composte lui quelle frasi, invece d’esserne stato creato. E poi un guizzo, attacca a dire a precipizio, come se le parole gli si spintonassero in bocca, e un’esclamazione gioiosa: sarò io il tuo specchio – mi urla festante – mi offro, mi concedo perché sei tu, per le lunghe ore che passiamo insieme la notte, mi sacrifico diciamo. Invece di scrivere una recensione come fanno gli scrittori, prendi il filo di una delle storie del libro di Simoni e vai avanti, lasciati andare al “vapore gelatinoso e umidiccio”, fatti “nebbia,” fatti “bambagia”. Perché nel libro del tuo amico c’è quella lievità che, senza rumore, va nel profondo. E conta su di me perché io li conosco bene entrambi, quei due.

È riuscito a cogliermi di sorpresa Qfwqf, mi ha messa all’angolo. Vuole forse che racconti di lui, delle sue imprese, vanesio com’è vuole essere rimesso al centro?

Quasi mi leggesse nella mente nega l’intenzione egocentrica, vuole che scriva di Cosimo, di come Carlo – Simoni – l’ha fatto planare, attutito da un “improvviso addensarsi d’uno strato di foschia” sulla tolda della Seaflower. “Cosimo cadeva, tanto leggero da non scendere a perpendicolo ma lievemente oscillando al vento, come una foglia d’autunno… e sognava intanto uno di quei sogni che sembrano dilatare un breve lasso di tempo in un’intera storia.”

Che idea concedere una seconda chance al vecchietto che, stremato dalla fatica di restare appeso all’ancora della mongolfiera, s’era lasciato cadere come volando,fino a planare “sulla cima d’un albero privo di fronde”, per poi precipitare dall’albero di trinchetto, in compagnia di una rondine. “Poi di colpo, il buio.”

Ma sopravvive il Barone rampante e si apre a una nuova avventura in cui comprende che “la distanza necessaria non era forse quella che l’altezza degli alberi gli aveva consentito, ma quest’altra, che ponendolo al livello stesso dei suoi simili, o addirittura al di sotto di quello, il viaggio sulla nave gli imponeva.”

Mi corrisponde questa frase, dice anche di me, mi risuona dentro come l’eco di qualcosa che credevo di aver scoperto da sola.

Q ne è orgoglioso, si pavoneggia, lui c’entra, sia con Calvino che con Simoni, è lui che gliel’ha servita su un piatto d’argento la storia del tempo, del tempo zero. E chi altro se no? Chi più di lui sa del tempo? Lui, Q, la vede come Simoni: “quando gli astrofici ci sono venuti a dire che il tempo non esiste: credevano di dare una notizia sconvolgente. Invece è passata in coda nei telegiornali… non ha fatto né freddo né caldo a nessuno, perché l’avevano già fatto fuori prima iltempo… I giovani dicevano che gli avevano rubato il futuro, e dunque non ci credevano… i vecchi, che di passato ne avevano… si erano convinti che potevano ridiventare giovani… mentre i cosiddetti adulti… erano troppo presi in quel che facevano per pensare al passato e al futuro”.

No, neanche Q ci crede alla faccenda che il tempo non esiste, dicono, gli astrofisici, che “nelle loro equazioni non lo trovano… Ma morire si continua a morire”,anche se si sono perse le parole della morte e anche le parole sue “parenti strette: caducità, malinconia, nostalgia”.

“Potrei dunque definire come tempo e non come spazio quel vuoto che mi è parso di riconoscere nell’attraversarlo” – recita così, a freddo, Q citando il suo grande autore. E sono le parole di Calvino che mi riportano ai mesi da poco trascorsi, a quel silenzio nelle strade, allo spazio vuoto solo all’apparenza, a tutte quelle bracciate di tempo a non finire, da sezionare, da riempire, giorno dopo giorno, fino a imparare a starci solo dentro, fermi, in silenzio, dismettendoantichi vizi, come scrive Simoni, nella “consapevolezza di come siamo usi trascinare con noi i desideri che ci avevano animato in altre stagioni della vita,” e di come “ne restiamo prigionieri anche quando essi non sono più vitali per noi, ma non per questo cessano di renderci incapaci di vedere quelli nuovi che l’avanzare degli anni ci potrebbe donare.”

Sì, mi piace il tempo che passo con Qfwqf, si parla di tutto e di niente in silenzio, io corro nel bosco e lui mi gira nella testa, ride, suggerisce, disserta, mi prende in giro.

Potremmo farlo il salto, che ne dici? – mi butta lì caustico. E di quale salto starà parlando? mi chiedo. Ma sì dunque, non fare l’ingenua: passare da amici ad amanti.

Sbianco all’idea, ma come gli sarà venuta in mente questa panzana? mi chiedo, intanto che la mia autostima cresce di una tacca o due. Impossibile caro mio – replico – o tu ti fai carne, e uno solo da verbo s’è fatto carne prima di te, o io mi faccio parola.

La seconda che hai detto, è più probabile. Lasciati andare, concediti alle parole e poi vedrai che numeri io e te, che radici quadrate. Te le faccio vedere io le stelle, come scrive il maestro: “sulla mappa concava del buio, in quel corridoio di cielo notturno, la luna di fronte, e quello smoccolamento… allungato sulla terra, arricciatosi in punta come un baffo…”, ci attacchiamo a quelle “stalattiti, a quella sospensione di dense gocce d’una pappa cremosa… fino a raggiungere le propaggini lunari” e poi, bimba mia, non ci becca più nessuno – conclude con un sorriso umido, un po’ animale.

Certo dovrai parlare bene del libro, non quello di Calvino, non serve, quello di Simoni: libro galeotto che ci ha fatti rincontrare.

Rido all’idea di un amante, non se ne parla di certo.

Ma farmi parole, quello sì che m’intriga, come scrive Calvino: “ripetere quello strappo di me stesso, quel prender su e uscire, prender su me stesso e uscire da me stesso, delirio di quel fare impossibile che porta a dire, di quel dire impossibile che porta a dire se stesso…”.

Tenere aperto il tempo con le parole, una via d’uscita dallo sgomento di vivere.

Ecco, ora io come Italo “sentivo d’esser giunt(a) al punto in cui tutto convergeva”.

Dovevo continuare a provarci: superare quell’attimo di stridore, l’impatto della parola sulla pagina ed essere parole.

Un fulmine, un’illuminazione: mi tornano in mente le parole di Carlo, devo ritrovarle.

Sono quasi a casa, ora la luce è così intensa che i contorni degli alberi sembrano vibrare e i pensieri mi si accecano.

Ho corso una decina di chilometri con il peso di Qfwqf sulla testa, ma non me ne sono resa conto, al punto da dubitare d’aver davvero corso o d’essermelo solo sognato. Eppure sono sudata fradicia, il volto rosso e tumefatto, la testa leggera e libera. Pronta. Ora una doccia, un caffè e riapro frenetica Collezione di storie, là dove parla della scrittura in relazione alla vita, al tempo che passa. Lo so bene che ne ha scritto, l’ho sottolineato di sicuro, o c’ho messo una freccia a margine, come faccio per le cose importanti da tenere sempre presenti. E infatti eccole le parole di Simoni: “scrivere lasciandosi guidare dal proprio desiderio, serenamente fidenti nel proprio estro… una scrittura capace di aderire alla vita, capace di esserlo essa stessa vita invece di costituirne l’alternativa, o tutt’al più un calco sempre sfasato… perché senza la giusta distanza non si scrive, e scrivere – nel modo detto: senza pregiudizi, avversioni ecc. – , è del resto il modo migliore di guardar la terra come si stesse sugli alberi. E allora conviene vivere come si scrivesse sempre anche quando non si ha la penna in mano. Diversamente, quando poi la si prende, non si ha la distanza necessaria per farlo. E invece i moti dell’animo, le rughe che in esso l’esistenza incide, le cicatrici che vi lascia chiedono altro: non l’argomentare, ma il narrare. Solo il racconto può rendere conto di come la vita si fa vivere: senza ucciderne il concreto accadere, senza far svaporare il sapore fragile e ineguagliabile dell’esperienza”.

Erano queste le parole che cercavo. Ora tutto quadra: rispondere alla chiamata delle parole, tenere fede all’inviolabile patto fra vita e parole.

Oggi a pranzo mangerò poco, non ho mai tanta fame a metà giornata. Ma a cena, come al solito, m’ingozzerò. Poi alle due e mezza, quando il cielo si riempirà di stelle, mi dovrò alzare, spremere un limone e riprendere le chiacchiere con Q. Chissà questa notte che storia c’inventeremo? Perché, come scrive Calvino: “la verità è dalla parte della fantasia” e, nel regno dell’immaginazione, si è giovani tardi. Però, forse, glielo dovrei confidare, a Simoni, che ho una storia con un suo amico.

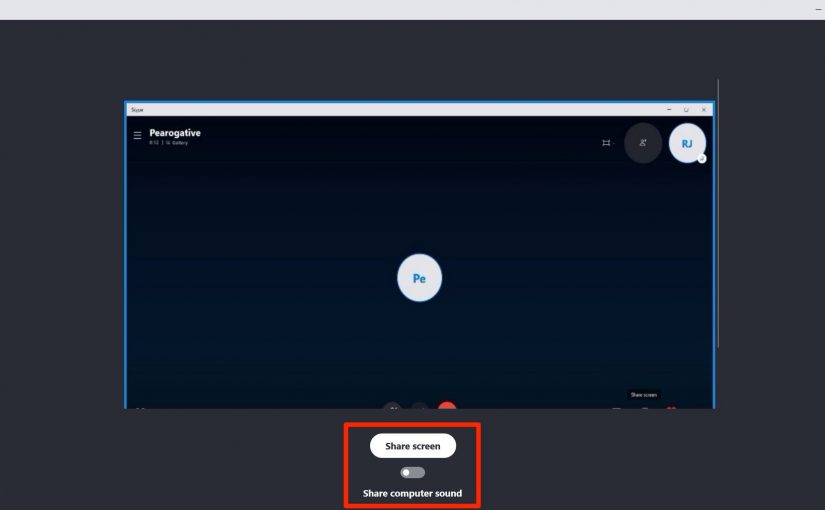

Share the screen

ovvero

Istruzioni su come sentirsi un pezzo di merda

ovvero

Della rabbia

▸ dai giorni del coronavirus

Share the screen, mamma, lo trovi sotto, clicca su share the screen.

Ok share the screen, un attimo che lo cerco, ragazze.

Dunque, share the screen, share the screen, dove sei? Calma, calma e sangue freddo, sono solo due parole, due parole semplici, semplici.

Cerco con cura, con determinazione, con speranza. E intanto il tempo passa.

Dai mamma che l’inglese lo sai bene: share the screen.

Ok ho capito, datemi un secondo, l’ho trovato anche l’altro ieri, vedrete che lo troverò anche oggi.

Dove sei share the screen? Fatti vedere, dai, fatti vedere che il collegamento dura solo quaranta minuti e se ce ne metto venti ad avviarlo le ragazze se la prendono.

Ma share the screen non ne vuole sapere di farsi trovare. Io comincio a sudare, ho fretta, il tempo è poco e devo farcela. Non posso fare la figura della mentecatta con le mie figlie. Intanto sento che le ragazze chiacchierano, in attesa del mio ritrovamento, perché loro lo schermo lo hanno già condiviso da tempo. Niente, buio fitto nella mia testa e un imponente, incontenibile senso di sconfitta. Rabbia, rabbia purissima.

Mamma, allora?

Non c’è verso ragazze – rispondo vergognandomi come un cane – share the screen non c’è più sul mio computer.

Ma dai mamma, non fare la deficiente, c’è di sicuro, devi solo trovarlo. Sotto, la banda nera sotto.

Io ci riprovo con ostinazione mista a disperazione, ma neanche la banda nera di merda si palesa.

Computer di merda, internet di merda, share the screen di merda.

A forza di smoccolare trovo il maledetto share the screen e, mentre ci clicco sopra, mi metto a piangere. A piangere? Sì, a piangere.

Purtroppo, come tutti sanno, share significa condividere, e screen significa schermo.

E’ così che le mie figlie mi vedono sul loro schermo mentre piango.

Mamma ma perché piangi, cosa è successo?

Niente, è che non riuscivo a trovarlo, a condividere lo screen, facevo una fatica del diavolo, mi sono sentita cretina, insufficiente, vecchia e questo mi ha fatto piangere.

Ridono, ridono a crepapelle le ragazze all’idea che si possa piangere perché si fatica a utilizzare un computer. Eppure le lacrime continuano a fluirmi copiose sul viso e a rendersi evidenti nello screen di merda fino in Francia. Sono imbarazzata, colta nella mia fragilità che loro faticano a comprendere.

Mamma, per l’amor di Dio, le priorità. Non si piange per un motivo così.

Ci vediamo domani ragazze, domani sono sicura che me la caverò meglio. Mi eserciterò, oggi fate ginnastica voi due insieme, io sono a pezzi.

Insistono per tenermi collegata, ma io so che è meglio sottrarsi. Continuo con la lagna delle lacrime senza senso ma di grande significato.

Piango la mia insipienza, la barriera che si alza nella mia mente di fronte a uno schermo, il mio cervello che arranca privo di quel talento così indispensabile oggi. Non ce li ho quei numeri, non ce l’ho un’intelligenza logico-matematica, non ce l’ho mai avuta. Ho una testa analitica, intuitiva, un pensiero che si svolge a balzi, non a step. Non ci riesco a restare nel sistema binario, non perché io lo rifiuti, perché è altro da me.

Ma, purtroppo, è quest’altro che serve oggi, un altro di cui io sono assolutamente priva.

Spesso mi aiuta mio marito che ha la pazienza di Giobbe, anche se pure lui a giorni si scoraggia.

Odio essere aiutata da un uomo, è stupido ma è più forte di me, preferirei che mi aiutasse una donna. Retaggio del femminismo o di quando mio padre diceva a mia madre: parlerai quando guadagnerai quanto me. Lei, mia madre, mi ha sempre spronata a bastare a me stessa. E ora, nel mondo di oggi, non mi basto più, non per quel che serve. Che cosa ne direbbe la mamma se lo sapesse?

E se mio marito mi lasciasse per una più giovane, come la metterei con il PC? Certo non sarebbe il problema maggiore, ma comunque un problema. E di smorfiose disponibili che magari portano pure la quarta c’è pieno il mondo. E ho anche preso qualche chilo e, senza tinta, ho i capelli tricolori.

Dovrei vergognarmi di questi pensieri, mio marito è sempre disponibile, gentile con me. E io m’incazzo, più lui è gentile più io, dentro di me e solo dentro per fortuna, m’incazzo come una bestia.

Una rabbia, Dio mio, una rabbia…

Lui, il perfettino: non perde un colpo, impara nuovi programmi senza fatica, usa il MAC come fosse una pagina bianca, ricorda tutto, film, musiche, libri, ragiona a raffica.

Io annaspo, il computer di merda lo odio e lo prenderei volentieri a martellate, non ricordo niente, non riconosco più neanche la nona di Beethoven pur avendo masticato musica classica dall’infanzia, mi accorgo di aver già visto un film non prima del secondo tempo, se qualcuno mi chiedesse quale è stato l’ultimo libro che ho letto impiegherei mezz’ora a ricordarmelo.

Perdita della memoria recente: sintomo chiaro.

Sarebbe saggio darci un taglio, arrendersi e giocare il proprio gioco, usare le carte che si hanno in mano per non continuare a perdere. Abbandonare definitivamente quel computer di merda.

Ma così si perde del tutto, così si è fuori.

Ora il mondo gira a una velocità diversa, frenetica, ci si deve adeguare.

Fra non molti anni si acquisterà solo on line. Non ci saranno più i negozi di abiti dove una commessa pietosa ti conferma, sempre e comunque, che ti sta bene, che quella gonna la porti divinamente. Balle che scaldano il cuore.

E se non saprò comperare con il computer? Dovrò chiedere ancora a mio marito, se non sarà fuggito con la smorfiosa di trent’anni che porta la quarta, se ancora sopporterà il mio perenne restare indietro su un sentiero per me troppo accidentato.

E se non l’avessi avuto questo computer di merda in questi mesi di esilio, come le avrei viste le mie ragazze? Come avrei tenute vive le amicizie? E del “Cerchio della scrittura”, del mio amato Cerchio, delle amiche con cui condivido parole che ne sarebbe stato?

Tutto vero, tutto sensato però la rabbia non passa. Forse non rabbia per la strada che ha imboccato il mondo, e chi sono io per giudicare? Rabbia per me, per la fatica inenarrabile che mi costa imparare questa implacabile astrusa logica di merda.

Rabbia per non essere all’altezza, l’atavico vizio di dover essere sempre la più brava?

No, non la migliore, con il computer di merda non c’è pericolo, ma essere almeno sufficiente…

Rabbia contro la faccenda dell’invecchiare. Categoria a rischio io? Io che ho sempre tirato fuori gli altri dai rischi e dai guai?

E invece sì, invecchio e il mio cervello, ben prima delle gambe, si sbrindella, si smaglia come un collant, s’intorpidisce e tutte le cose che so fare sono ormai moneta fuori corso.

Non rimpiango la bellezza, se mai ce l’ho avuta, lo noto che nessuno sguardo si posa una seconda volta su di me per strada. Avevo messo in contro la trasparenza del corpo, è l’arrancare della testa che mi mette in ginocchio, il terrore di svanire, dileguarmi, indementire addirittura. Succede a tanti, perché non a me?

Nella casa di riposo dove alloggia mia madre incontro spesso un ex-collega di poco più vecchio di me, un rianimatore pediatrico che s’è fatto la diagnosi da sé. Ora è completamente assente, mi sorride, mi stringe la mano ma non mi riconosce.

Mi specchio in lui, so che non dovrei farlo, ma mi vedo in quello sguardo perso, mi ci immergo in anticipo.

Sarebbe ora di smetterla con la rabbia. Dovrei imparare a convertirla in altro, a usarla come forza propulsiva per sa Dio cosa.

Ma per ora la rabbia, la mia rabbia è un computer di merda che, immancabilmente, mi mette nell’angolo.

Desiderio di libertà

▸ dai giorni del coronavirus

– E quando la porta di questa casa si spalancherà di colpo, che ne sarà di me? – Al pensiero, un lieve moto di inquietudine sembrò attraversarle il viso. No, non era la paura del virus, ma qualcosa di più oscuro, impenetrabile.

Più che paura, un timore, un’indecisione nel passo mista a nostalgia.

– Impossibile provare nostalgia per una reclusione – si disse. Eppure quel sentire impreciso era proprio impastato con una sorta di rimpianto.

Forse anche il carcerato, al momento dell’apertura della cella tentenna, preda di un senso di privazione dal sapore dolce amaro, di nostalgia per un tempo pur detestato ma che, in qualche modo, già comincia a mancare.

Forse ogni conclusione di una fase è anche una perdita segnata da questo retrogusto.

O forse era lei che non sapeva più destreggiarsi nei sentimenti, tenerli ben distinti l’uno dall’altro. Ora li avvertiva solo in mescolanza, deglutiva miscele informi che faticavano a parlarle con chiarezza.

Cercava di farsi strada in quella poltiglia scrivendo, ma anche la parola era cauta, brancolante e pure un poco allarmata. Lasciare la strada alle parole comunque, affidare a loro la rotta.

Rintracciare un senso in quella tristezza acquosa eppure nel contempo felice, era come cercare il senso dell’esistere: un’impresa impossibile, persa in partenza. Bisognava solo accettarla, osservarla con attenzione e chiedere allo scrivere di limitarsi a de-scrivere, a dipingere i contorni del paesaggio.

Aveva creduto, all’inizio di quel confinamento, che avrebbe faticato molto a convivere giorno dopo giorno con i muri, il soffitto e il pavimento. Che avrebbe agognato orizzonti ampi, vallate contemplate da cime, spazi senza limiti. E così era stato al principio: i muri s’erano piegati, il pavimento obliquato e il soffitto s’era schiacciato, pesante. Ma per poco.

Poi, realizzato che più si puntano i piedi e meno la realtà risulta tollerabile, si era adattata alla lentezza del tempo come a una terapia prescritta, sostenuta dal senso civico.

Più avanti, il panorama era mutato di nuovo: le pareti sostituite da alberi assonnati, il legno del pavimento sciolto in torrente limpido e su, invece del soffitto, cieli infiniti.

Cosa avesse innescato quella trasformazione non è dato sapere. Mutazioni impercettibili, spostamenti infinitesimali, dettagli: la smorfia di un gatto, l’arrivo delle rondini, la vista di uno straccio sbattuto alla finestra. Le pareva di scoprire di ogni cosa l’asse generatore, l’ombra intima. Ogni minuzia la portava ad avere coscienza del tutto, come udisse il respiro del mondo.

Si fa l’abitudine a tutto, verrebbe da pensare. Ma l’abitudine non dice abbastanza. Non era semplice adattamento, era uno stato confortevole di pace straniante, pur nella preoccupazione per il mondo che continuava ad esserle caro, anche di più, ma in modo diverso.

Lo scrutava dalla finestra perennemente aperta con apprensione, ma anche con fiducia, con calma, con speranza. Non speranza in un cambiamento di rotta al vertice: sarebbe stato ingenuo confidare nella politica. Impossibile alla sua età affidare ad un potere caricatura di sé stesso, a un comando privo di autorevolezza e gonfio di narcisismo il mandato per la trasformazione. Ma forse nelle persone quest’esilio qualcosa avrebbe mosso, forse non l’avrebbero archiviato senza domande. Forse.

A lei di sicuro una sommaria liquidazione di quei giorni sarebbe stata preclusa, proprio per via di quello stare rinchiusa, di quello stare sola che aveva lasciato traccia.

Era stata scrupolosa, ligia: una volta digerita la pillola amara dell’appartenenza ad una categoria a rischio, operazione non indolore, non era uscita quasi più.

Impaziente e inquieta per natura, stranamente aveva cominciato ad apprezzare quello stare dentro casa, anzi dentro una stanza. Prediligeva stare sola in una stanza, sempre quella, come presa dal desiderio di limitare ulteriormente lo spazio intorno. Poi la stanza era diventata un angolino, una tana, poi anche quello si era ristretto: stava dentro il suo corpo e le bastava. Spaziava fra gli organi, i vasi, i tessuti. Quando voleva allungarsi scivolava negli apparati, affidando ai tegumenti la relazione fra il dentro e il fuori.

Per casa, il corpo. Un corpo trasparente, in pace come di norma riusciva a stare solo correndo o arrampicando sui picchi.

Guardinga, si aggirava nei meandri di quella dimora che, pur conosciuta da sempre, scopriva in quegli istanti di vuoto, di silenzio, di vita sospesa ma ricca, piena.

Era fitta di sogni quella casa, sognava ogni notte, anche più di uno sogno per notte, sogni a sciame. Alcuni le restavano in mente e le portavano presunti messaggi, altri scivolavano via all’alba lasciando una scia, un’impressione, un impalpabile star bene che durava nelle ore. S’era come diluito il confine fra veglia e sonno, fra pensiero cosciente e vita onirica.

E ora che sembrava intravedersi la riva, lei si sentiva inspiegabilmente richiamata indietro, verso quei giorni uguali solo all’apparenza, verso quelle notti colme fino all’orlo.

Avrebbe continuato a sentirsi a casa in quel corpo, in quella pace anche dopo, quando le porte si sarebbero aperte o si sarebbe persa nella seduzione del fuori?

Avrebbe conservato ciò che aveva guadagnato?

No, guadagnare non è il verbo corretto: restituire è perfetto. Qualcosa in questi mesi le era stato restituito. Milligrammi di eterno, forse?

Non sapeva definire in cosa consistesse quella restituzione, ma di quel guadagno era certa, così come di quella strana, serena malinconia che le velava lo sguardo al pensiero della fine dell’esilio. Che non desiderasse più la libertà?

Ma quando mai? Certo che ancora aspirava ai passi lunghi, ai luoghi aperti, ai viaggi. E’ vero che, come diceva quel tale, il miglior viaggio è quello dentro se stessi, ma lei aveva imparato molto di sé viaggiando lontano. Anzi, era stato proprio in quei luoghi così stranianti che, lasciandosi attraversare da altre tradizioni, altre parole, l’altro l’aveva avvicinata a sé.

Eppure, quell’esperienza di solitudine, di essere corpo e nient’altro, era diversa, per ora indecifrabile ma profonda.

Che si stesse definendo in lei un desiderio di eremitaggio? – si chiese, come a canzonare se stessa.

Mai buttarsi avanti, stare all’oggi, a quel guadagno muto che neppure la parola sapeva scongelare. Affidarsi a questo sentimento taciturno e aspettare, sperando che non svanisca, che non si lasci appiattire a dimensioni minuscole e poi sostituire, cancellare.

Tenerlo appeso con un filo dorato sul retro del pensiero. E poi si vedrà.

Voci

▸ dai giorni del coronavirus

No, non ci riesco, mi arrendo. Ci ho provato con tutte le mie forze, ma restare chiusa qui è troppo, per una come me. Si dovrebbe tener conto delle caratteristiche delle persone: quelle che hanno il gene dello stare in solitudine, quelle che gli manca.

Sì, è casa mia, ma sono pur sempre rinchiusa: non posso uscire, fare due passi, prendere una boccata d’aria, guardare in faccia qualcuno.

Tengo spalancate le finestre tutto il giorno: c’è un sole che chiama fuori. La sento la sua voce morbida, suadente, a giorni imperiosa: che ci fai in casa? – mi chiede – e poi mi sfotte: fai i fioretti per la Quaresima? Ma esci fuori che è meglio.

No, non sono pazza. Perché voi le voci non le sentite?

Ok, se le sento solo io è perché c’ho l’orecchio fino, o siete voi che non fate attenzione, che neanche ci pensate agli astri, alle bestie, alle piante e ai loro messaggi. Bisogna provare ad ascoltare. Ma, non così come fanno molti: distratti, magari mentre scrivono un messaggio sul telefonino; bisogna metterci la testa e anche le orecchie. E il tempo, ci vuole anche quello, anzi è l’ingrediente principale, insieme alla pazienza: tempo e pazienza.

Certe mattine mi siedo vicino alla finestra, e sto lì ferma come una statua, vigile come un animale in agguato, pronta a scorgere il minimo movimento, un velo di brezza, una luce di poco più intensa, o l’ombra di una nube in cielo.

È in quei momenti che gli astri mi parlano.

Il sole è quello che fa la voce più grossa, uno smargiasso, un fanfarone. Si sveglia, con un colpo d’anca caccia la luna e fa alba. Chi ci si applica, ode il suo urlo poderoso di vittoria che scuote l’eliosfera, accompagnato da un fragore, come di un enorme pugno battuto sul tavolo, a confermare che l’ha spuntata sul nero della notte. E il cielo, per il fracasso di tanta esultanza, pare un mare in tempesta: orbite che da ellittiche si comprimono in sferiche, pianeti allo sbando che collidono….

Lui, adagiato al suo posto di comando, scuote i raggi solo un poco, sbadiglia e ride al contempo, ricolmo di una soddisfazione che è più di una gioia, è un’effervescenza, un’incontenibile conferma di sé: lui è il capo, lui è l’origine, lui fa girare tutta la baracca.

Sì, anche a me fa un po’ ridere: un vero narciso. Ma è proprio bello, non c’è che dire. Io lo rimiro quando posso e glielo confermo che è un adone.

Si dice: bello come il sole, se non sbaglio.

Lui si schermisce e si commuove: una lacrima d’idrogeno gli scivola rapida lungo il guancione di sinistra e lui la lascia scorrere senza provarne vergogna.

Non ve ne siete mai accorti? Impossibile. E la luna, neanche quella vi parla mai?

Lei ha una vocina sottile, spesso malinconica, come provasse nostalgia per qualcosa o per qualcuno. Chissà. Certe notti intona canzoni tristi, si smagrisce e si cancella il viso per ridursi a una falce piccina. Forse è timidezza, o magari pensa di non essere bella abbastanza. Sarà per questo che le piace il buio: ci si adagia come su un prato e pare riposare. Invece pensa, rimugina, rimpiange, si strugge. Per amore, è ovvio. E per che altro? Ditemi voi: c’è qualcosa che faccia soffrire o gioire più dell’amore?

Ed è la luna, che ne regola i flussi, lo distribuisce a tutti, non lo fa mancare a nessuno. Ma c’è qualcuno che lo perde per strada, altri che neanche scorgono il dono. Poi ci sono quelli che ci sputano sopra perché hanno ben altro da fare, quelli che lo usano a capocchia e poi piangono a catinelle, quelli che lo cercano lontano quando ce l’hanno sotto il naso, quelli che non ne hanno mai abbastanza perché lo sprecano.

Pochi sanno di averlo e ringraziano.

Ma, cosa dicevo? Ah, sì, le voci, che fatica. A giorni ne sento così tante che mi confondo, mi pesa la testa e mi prendo paura. Al tramonto quando il sole s’è già addormentato e la luna non si è ancora svegliata, mi si scatena dentro uno spavento che mi toglie il fiato. La casa si fa prigione, i muri mi si chiudono addosso. Non è un’immagine di poesia, si muovono proprio le pareti, si inclinano che mi pare di toccarle. E pure il pavimento si obliqua e s’inumidisce di un liquido vischioso come miele, come resina appiccicosa. Devo reggermi ai mobili per non cadere, ma le gambe mi tremano. Allora mi siedo in poltrona. No, a letto non va bene perché anche il soffitto s’abbassa e mi preme come in una bara. Sudo, il cuore mi esce dal petto, allungo le braccia per allontanare i muri e, quando m’incombono addosso, picchio con i pugni, respiro a fatica e devo scappare.

Ma ora di casa non posso uscire più.

Brutta sensazione, orribile, da morirne.

Panico si chiama, mi ha detto lo specialista che mi ha prescritto le pasticche. Prima non le prendevo tutti i giorni, non volevo sentirmi malata. Dopo il ricovero, invece, mi sono persuasa e mi curo, perché non le voglio sentire tutte insieme le voci, che non si capisce quali sono buone e quali cattive e mi fanno un fracasso in testa da delirio.

Con le pillole le voci cattive stanno zitte, parlano solo quelle buone. Ma quella non è mica la malattia, quello è il mio sesto senso. Non che io sia speciale, è che mi sono allenata al silenzio e ci percepisco dentro frequenze precluse agli umani.

Nelle sere fortunate l’ansia me la cura il gatto. È vecchio ormai, forse per quello è così saggio. Viviamo insieme da tanti anni e mi conosce come nessuno. Lui lo capisce quando sto male e si preoccupa. Con un’aria da niente comincia a girarmi intorno, mi si struscia sulle gambe, mi punta gli occhi gialli in faccia, mi salta in grembo e comincia la litania dei lamenti. Prima un miagolare incerto, quasi balbuziente, poco convinto, poi alza i toni e gorgheggia con gli acuti. Quando proprio non mi raddrizzo, si siede nel vano della scala a chiocciola, dove la voce fa eco, e ci dà dentro con il canto. Mi commuove, lo capisco che è in pena. Allora provo a calmarmi e lo prendo in braccio. Lo accarezzo piano, la testa, le orecchie, il dorso. Lui fa le fusa e il mio cuore rallenta.

È allora che iniziano i racconti. Io gli dico delle pareti e del soffitto, e del pavimento; lui, prima prova a convincermi che sono tutte fesserie nella mia testa, poi, quando afferra che non mi persuado, mi racconta delle storie.

Ieri sera per esempio, era il turno della volpe. Da non credere. Il gatto sostiene che per strada l’altra notte s’aggirasse una volpe. Una volpe in pieno centro, all’inizio non ci credevo proprio. Non viviamo mica in un quartiere di Londra. Lì si che può capitare, ma in Lombardia… E invece lui a insistere, a specificare particolari: era bella, un bel pelo fra il marrone e il grigio, non grossa, ma graziosa. Zampettava in via Cairoli sulla carreggiata, tranquilla. Macchine nessuna. La strada era sua. Annusava ogni angolo, forse in cerca di cibo, o magari per fare conoscenza con qualcuno. Non pareva spaventata, secondo il gatto. Così lui s’è fatto avanti, o così dice di aver fatto. S’è sporto dal balcone e l’ha chiamata, tanto al terzo piano la volpe mica si arrampica – ha pensato. E questo gli ha dato una baldanza più da tigre che da gatto. Le ha chiesto conto della sua presenza lì sull’asfalto. La volpe, a detta del micio, all’inizio pare si sia leccata i baffi, perché un gatto ben pasciuto se lo sarebbe pappato senza indugio. Ma c’erano i tre piani, o forse aveva già la pancia piena.

Allora s’è concessa di chiacchierare col felino domestico.

Pare gli abbia chiesto di noi, noi umani, di dove c’eravamo cacciati, che non le pareva vero di non trovarci in giro ad ammorbare l’aria. La mia tigre domestica le ha raccontato la storia del virus, del confinamento in casa, di scuole e fabbriche chiuse. La volpe lo ascoltava basita, incredula: che ci fosse ancora un poco di giustizia al mondo? Che il virus li avesse puniti quegli stolti che vivevano senza riflettere, senza rispettare, senza godersi nulla? – ha chiesto. E se la rideva sotto i baffi, pare addirittura che abbia improvvisato passi di danza per festeggiare il nostro castigo, per poi incamminarsi disinvolta verso il corso.

Il gatto s’è perfino convinto che avrebbe convocato anche gli altri: il lupo, il cinghiale, lo stambecco, il falco, il tasso. Magari si prenderanno la rivincita e occuperanno questo spazio urbano, alla faccia nostra. E pioverà, e l’acqua romperà l’asfalto, e nelle crepe crescerà l’erba, poi i fiori, poi le piante. Magari…

Il gatto ne è sicuro, e lui in quanto bestia, ci capisce.

Perché, non credete che gli animali capiscano? Ma se lo dimostrano anche i neurobiologi che gli animali e le piante hanno intelligenza, sensibilità, vita sociale, comprensione. Non si chiamerà pensiero, ma cosa importa? Le bestie sanno molto, ve lo posso garantire io che col mio gatto faccio discorsi da non credere. E apprendo un sacco da lui, specie quando lo osservo acciambellato sulla poltrona, sordo ai rumori, intoccabile. Invidio quella sua capacità di stare dentro di sé, di non lasciarsi distrarre, prendere per la coda, trascinare in cacce impossibili, inutili, dispersive.

Bel castigo c’è toccato però. E, in mezzo a tutte le voci che mi circolano in testa, manca l’unica che conta: quella di Dio. O sono io che non la sento?

Ora sono stanca morta, ma di prendere sonno non se ne parla. Questa sera non c’è neanche la luna per fare quattro chiacchiere. Quasi quasi un ansiolitico me lo butto giù, uno pesante, da due milligrammi e mezzo, e crepi l’avarizia: magari le pareti staranno diritte, il soffitto alto e il cuore calmo. Questa notte voglio proprio dormire di filato.

Una casa, anche piccola va bene

▸ dai giorni del coronavirus

Giù signora, stia giù che passa la Polizia.

E una mano l’afferra al polso e la strattona in basso, dietro la siepe.

Lei ubbidisce d’istinto, come farebbe una bimba a una madre. Potrebbe reagire, urlare, divincolarsi. Invece asseconda il movimento imposto, flette le ginocchia e s’acquatta nel verde.

Poi, finalmente, il lampo di un pensiero: ma perché mai si dovrebbe nascondere? Lei non ha fatto nulla di male, non ha infranto regole – si dice – e la sua mano, automaticamente, si muove a controllarsi il viso: la mascherina è al suo posto.

L’altra mano, quella estranea, ancora la stringe un poco: è sporca e non più giovane.

No, non per lei, per me signora, che se mi trovano è un disastro – sibila piano quell’ombra di donna accovacciata dietro i rami. A lei viene paura, magari è una ladra, o un’assassina. Certo, niente di buono, altrimenti perché sottrarsi? Ma lo sguardo della donna non pare cattivo: spaventato sì, forse terrorizzato.

Solo gli occhi si scorgono, la metà inferiore del viso è avvolta in un panno ridotto a straccio, sgualcito, sfilacciato agli orli, giallastro.

È vestita malamente, una giacca a vento sporca e troppo grande, troppo pesante per aprile, un foulard in testa di quelli da poco, scarpe infangate. Porta con sé due borse di plastica. Gliele mostra quasi orgogliosa: il mio guardaroba – esclama – l’armadio non ce l’ho più. Lei osserva il bagaglio attentamente: sporge appena da una buca poco profonda, scavata ai piedi della siepe. Una siepe di bosso, posta ai margini del parco di via Dei Mille, niente di che. Accanto, un telo di plastica e una coperta sdrucita.

Non parla male l’italiano, anche se le è rimasto l’accento dell’est, quel tono rigido, quasi marziale che ricorda il gelo e la neve, l’asprezza del clima e delle privazioni.

Non mi guardi così signora, non ho sempre vissuto qui. Prima lavoravo in una bella casa, curavo un’anziana, la lavavo, la vestivo, cucinavo, le leggevo il giornale. Poi è venuto il virus e mi hanno cacciata. Tornare a casa non si poteva, gli aeroporti erano bloccati, poi in Moldavia che figura ci facevo a presentarmi così. Qualche notte ho dormito in una pensione, ma poi hanno chiuso anche quella. Per una settimana mi ha ospitato un’amica finché si è messa con uno che non voleva gente fra i piedi. O magari era lei che credeva che glielo rubavo quell’uomo, che non l’avrei mai voluto. Un beone come pochi, sempre a metterti le mani addosso, a dire le brutte parole. Io non sono mica abituata così, mio marito è una brava persona, pulita, un lavoratore, uno per bene. Invece quello là …. Allora sono andata via, che scelta avevo, e mi sono sistemata qui vicino al parco. Quando non piove, non ci sto neanche male, mi sono abituata. Di notte, sotto la coperta, tengo su il giaccone, la mattina me lo cavo. Sì, qualche brutto incontro l’ho pure rischiato, ma io sono svelta, quando l’aria si fa cattiva me la filo e dormo sotto un ponte, là più avanti. Mi spiace per la pulizia, io che ci tengo tanto, guardi come sono combinata adesso. E poi mi sono fatta magra, mangio niente, quello che trovo nei pochi cassonetti ancora aperti. La panettiera di Corso Garibaldi, che mi conosce da prima, mi allunga uno sfilatino di tanto in tanto. Così vado avanti.

Parla a precipizio, come se il silenzio le avesse pesato addosso per giorni, forse di più. E intanto si studia le mani. Raccoglie da terra un legnetto, la punta di un ramo e, con quello, prova a ripulirsi le unghie sporche, con gesto abile e preciso.

No, i servizi sociali non possono fare nulla. I dormitori sono già tutti pieni e poi ho paura di prendere quel virus cattivo. Meglio sola. Magari ce l’avessi una casa. Che dico, va bene anche una stanza, anche da dividere con un’altra. Una donna però, perché di grane ne ho avute abbastanza.

Sa, certe notti, quelle in cui passano poche ambulanze e riesco a dormire, una casa me la sogno: piccola va bene, c’è meno da pulire, però con tante finestre, magari anche un balconcino per metterci il basilico e il rosmarino. Poi, mi sveglio e benedico questa siepe, questo pezzo di verde che mi ospita e mi custodisce. Di questi tempi, sa, non c’è da pretendere.

Lei l’ha ascoltata in silenzio, la faccia scomposta di una che non sa bene che espressione indossare. Anche che cosa provare non le è chiaro. Ora che l’ha lasciata vuotare il sacco, prova l’intensa sensazione di conoscerla. Forse la voce, o lo sguardo. Non familiarità, ma qualcosa come il vago ricordo di un volto, un corpo.

Potrebbe aiutarla, fare qualcosa, in fondo ha una bella casa grande e vuota, ma c’è in lei una viltà che chiama riserbo che la frena, che le trattiene gesti e parole.

Auguri, in bocca al lupo – si sente dire, brandendo la tesserina per gettare la spazzatura. Sale in casa, si toglie i guanti di plastica e la mascherina, poi si lava a fondo mani e polsi. Infine, si prepara la cena: tagliatelle con il ragù.

Accende la radio, la televisione è troppo, le immagini le inchiodano la digestione. Consueti numeri vuoti di speranze: infetti, portatori sani, ricoverati, deceduti. S’è fatta l’abitudine ormai a quel linguaggio, ai termini medici, ai valori percentuali della statistica. Non fanno più effetto. I racconti, quelli sì che fanno effetto: anche se hanno la voce di uno solo, parlano di molti. E non le dimentichi le storie, le mastichi e le rimastichi di notte come fanno le mucche.

Deglutisce senza riuscire a dimenticare. Quella donna non l’abbandona, riempie la cucina di chiacchiere con la sua voce di ghiaccio.

Non è che tocca a me risolvere i problemi del mondo – si dice – io la mia parte l’ho fatta, ora basta, devo pensare anche a me. Ma quei bocconi non scendono proprio. Beve un sorso di vino rosso. Lei non è una che esagera: giusto un bicchiere a cena, e nemmeno sempre. Ma quella sera il rosso ci vuole, deve fare pulizia di quel disagio, di quel non sentirsi a posto anche se non ha fatto niente. Forse proprio perché non ha fatto niente. Guarda un film alla televisione, ma non riesce a seguirne la trama. Non ci sono più i bei film di una volta, ora se non s’ammazzano non fanno scena – commenta mentre si prepara per andare a letto. Dorme poco e male, il pensiero alla donna coricata sotto la siepe, sola, le riempie la testa. Come dormirà? Avrà paura? E se qualcuno l’aggredisse?Poi, finalmente, il sonno la vince. Sogna polizia, questura, rapine, bambini abbandonati. Si sveglia di colpo all’alba sudata, sfinita.

Ma è la badante degli Zucchetti! – realizza improvvisamente – l’ha riconosciuta dormendo, sognando. Certo, la incontrava spesso dal fruttivendolo, dal macellaio di Corso Garibaldi. È che quella sera aveva la bocca nascosta. Però quegli occhi chiari erano i suoi. Una donna discreta, gentile, bassina, un po’ su di peso, ma con un viso ben disegnato. Non avevano mai parlato molto, giusto un buongiorno o buonasera, ma le era sempre risultata simpatica, la trovava educata.

Si prepara un caffè, si lava e si veste in fretta e, senza averlo deciso, scende e si incammina verso via Dei Mille. La ospiterà lei quella donna, lo deve fare, non può abbandonarla. Il coraggio le monta dentro come una marea e, con passo determinato quasi corre verso la siepe, come se si trattasse di vita o di morte, come in preda a una febbre, a un rimorso. Si guarda intorno circospetta e poi, dritta verso la meta.

La siepe è quella, ne è sicura, ma della moldava neanche l’ombra. Si inginocchia per scrutare il terreno, individuare tracce, la sagoma di un corpo che s’è coricato, un fazzoletto dimenticato, magari un pettine o una forcina.

Non può essersi sbagliata, mica se l’è sognato quell’incontro.

Accarezza l’erba: è fredda, pulita. Non è rimasto nulla.

Stare al proprio posto

▸ dai giorni del coronavirus

Domenica 22 marzo 2020. Il tempo è cambiato: uno strato spesso di nuvole grigie schiaccia il cielo sui tetti delle case. Cielo cupo. La primavera pare arretrare verso l’inverno.

E che cosa importa? – le verrebbe da chiedersi – tanto uscire è impossibile, per cui pioggia o sole non dovrebbe fare differenza. E invece paradossalmente, per lei il tempo atmosferico ha acquisito peso, come se una giornata di pioggia portasse con sé un peggioramento dell’infezione, come se il grigiore fosse di cattivo auspicio. Agogna cieli tersi, luce a profusione, conferendo ai colori il compito di spazzare via, di alleviare, di rallentare le sue ruminazioni quotidiane.

Invece, anche se ieri il sole brillava, la percentuale degli infetti, come quella dei deceduti saliva, indifferente al bel tempo e alla temperatura mite.

E’ primavera, una primavera malsana, ma pur sempre primavera.

Come è strano: la Natura non bussa mai prima di entrare, eppure non è mai un’intrusa! scriveva Emily Dickinson in una sua lettera.

S’è annunciata nei giorni scorsi con un caldo prematuro, uomini e donne reclusi sui balconi a tirare respiri che fuori parevano più lunghi. Anche terrazzini minuscoli acquistano dignità quando i parchi, i giardini, perfino le strade sono interdette e concedono la seppur fugace illusione che questa sia una primavera come tante.

Al contrario, a lei pare che questa stagione lieviti a strappi, senza i fiori ai mercati, senza mercati, senza sguardi sulle gemme, sull’erba, sulla neve che si scioglie. E il cuore le si raggela.

Scruta la primavera dove può, alzando gli occhi verso lo scampolo di cielo che i palazzi le concedono, carica del peso di un’apprensione sorda. Cerca una briciola di azzurro, cerca di mantenere i piedi fissi a terra, a quello che c’è oggi, vietandosi proiezioni, imponendosi di non attribuire allo scuro sopra di lei un qualsivoglia valore prognostico.

E’ domenica: strade vuote, qualche autobus vuoto pure lui, zero passanti.

Lei trascorre molto tempo alla finestra. Non tutto il giorno certo. Cerca di suddividere il silenzio in tappe, di mantenere una parvenza di ritmo nelle sue ore che le permetta di distinguere il mattino dal pomeriggio, di non invertire il salutare antico ritmo sonno-veglia. Pulisce casa, cucina, parla al telefono, manda mail, legge messaggi, legge libri, disegna. Succedanei di presenze.

Non scrive. Scrivere le pare troppo di questi tempi, quasi un sacrilegio. Eppure sarebbe bene scrivere, l’aiuterebbe a saturare le ore, la distoglierebbe dai pensieri neri. Ma, non scrive.

Ascolta le parole dei bollettini, dei decreti, degli amici, degli ex colleghi. Attribuisce maggior pudore all’ascolto. La scrittura che ama e pratica, che da sempre le tiene la testa fuor d’acqua, le pare impudica, irrispettosa ora. C’è qualcosa che manca, forse qualcosa di troppo, qualcosa che fa ostacolo al gesto dello scrivere, che gli toglie dignità. Si dovrebbe trovare il modo di spogliare la parola di ciò che la opprime.

Come parlasse a un oscuro ascoltatore dentro di sé, prova ad elencare ciò che lei sente come necessario alla scrittura, la sua naturalmente.

Dunque, intanto le serve una stanza, una stanza tutta per sé.

Quella ce l’ha: luminosa, ampia, dotata di scrivania con lampada, libri e musica. E’ la vecchia stanza delle sue figlie, convertita in studio. Nel ricordo ci sono anche loro, le sue ragazze, le fanno compagnia quando prende in mano la penna.

C’è poi anche l’altra stanza, quella interiore, quella che l’autorizza alla scrittura. Sono passati gli anni in cui Jane Austin nascondeva il manoscritto di Orgoglio e pregiudizio, quasi la scrittura fosse disdicevole per una donna. Scrive senza pretese, ma senza infingimenti, può farlo, la storia delle donne la sostiene e le dà spazio.

E’ lo spazio fuori dalle sue stanze che s’è ristretto: la città, la regione, il mondo si sono rimpiccioliti di colpo e incombono, spiazzano, tolgono il fiato anche dentro, dove si è sempre sentita al sicuro. Anche lì ora si respira a fatica, qualcosa preme da fuori e le si chiude addosso, come gettasse un sortilegio.

Serve il tempo.

Di tempo per scrivere ne ha fin troppo, tutto di fila. Forse è quel “troppo” l’ostacolo. Un tempo, l’urgenza di scrivere si faceva bastare anche i ritagli, le mezz’ore sottratte agli altri impegni sembravano doni preziosi all’impazienza di quelle parole che bussavano forte. Ora, in questo tempo spettrale che s’è come congelato, si è perso il passo, come impietriti, attoniti, smarriti. Fermi. Difficile esercizio quello dell’immobilità, incompatibile con un corpo tarlato dalla fretta, dal dimenarsi a casaccio nell’illusione che stia nel fare la salvezza.

Forse, come scrive un amico, per farlo fruttare questo tempo per la scrittura, serve un presente che abbia futuro, un presente abitato dagli altri, pur in solitudine, che li contempli, che li tenga vivi.

Apre a caso il libro di una delle sue storiche soccorritrici e legge, in Una stanza tutta per sé: …poiché la narrativa, che è opera di immaginazione, non viene fuori all’improvviso come un sassolino che cade per terra, come può succedere alla scienza; la narrativa è come una tela di ragno che se ne sta attaccata in maniera forse lievissima, ma pur sempre attaccata, alla vita, con tutti e quattro gli angoli. Spesso tale attaccamento è appena percettibile; le opere di Shakespeare, ad esempio, sembrano starsene appese con le loro sole forze. Ma quando la ragnatela viene tirata di sghimbescio, appesa a un bordo, strappata nel mezzo, allora ci ricordiamo che quelle ragnatele non sono tessute a mezz’aria da creature incorporee, ma sono opera di esseri umani che soffrono, e sono strettamente legate a fatti grossolanamente materiali come la salute, il denaro e le case in cui abitiamo.

Gli esseri umani, gli altri. Quanto le mancano, tutti quanti. Questo silenzio irreale, straniante, solcato solo dagli urli delle ambulanze, dal rumore delle pale degli elicotteri è la loro assenza, un’assenza insopportabile. Troppo vuoto, un vuoto che fatica anche solo a guardare.

Scrivere questo vuoto, questo silenzio è impossibile, eppure è l’unica cosa da scrivere. Ma come?

Mentre cerca di tradurre faticosamente in parole il filo disordinato dei suoi pensieri ha l’impressione di avvicinarsi al nocciolo del problema. Troppo spazio, troppo tempo, troppo silenzio qui. Mancanza di letti, di tempo, di silenzio altrove. Là dove dovrebbe essere, dove vorrebbe essere: vorrebbe tornare al lavoro. La chirurgia, il pronto soccorso, l’ospedale, i suoi luoghi per decenni, fibre del suo corpo che ha abbandonato per l’avanzare degli anni.

Basta con gli imperativi morali – sente dire da un amico che non ha capito niente. Perché è di desiderio che si tratta: essere in emergenza per fare la sua parte. Non per mostrare i muscoli o per eroismo, ma per passione, una passione che travalica il dovere, che ha a che fare con i propri tessuti, con il pulsare delle proprie arterie, con il cuore. Sente che dovrebbe, vorrebbe essere là e che non può esserci. E questo volere ma non potere la condanna a una lacerazione senza cura.

Prova a digerire il fatto che l’involucro provvisorio che è il suo corpo è andato oltre, che là non ci può più stare, che si ammalerebbe subito e sarebbe d’ingombro. Ne prende coscienza a fatica: si finisce sempre per nascondersele certe verità, per chiudere gli occhi sui propri confini.

Questo virus, fra le altre cose, obbliga anche a questo: prendere atto della propria vulnerabilità.

Ma la fragilità è un po’ come l’età, non ce la si sente mai addosso. Si finisce per considerarsi quarantenni per trent’anni. E si mettono da parte patologie anche gravi, non le si dimentica, le si accantona. E loro restano lì relegate in un angolo, pronte a risanguinare, a ricordarci che no, non si è più quelli di prima, che quegli eventi ci sono ben stati e hanno lasciato le loro impronte.

Così capita di inciampare negli acciacchi, nei divieti, nei bronchi stretti, nel fiato troppo corto e sa Dio che altro.

Non può più tornare al passato, alla prima linea, ma ha altre frontiere da tenere a bada – si ricorda. Una famiglia a dir poco impegnativa è un compito che si è assunta e che vuole portare fino in fondo. Raccogliere le storie dei suoi ex colleghi, ascoltarli, rincuorarli, dare voce alla loro fatica e al loro dolore.

Gli altri non sono solo i pazienti dell’emergenza. Deve stare a quello che c’è ora. Il suo lavoro ora è questo – si ripete. E prova a mettere da parte ogni altra velleità, a rimettersi all’oggi.

Stare al presente, a quello che la vita le mette davanti ora. Distogliere lo sguardo dal passato, lasciarlo andare.

Eppure fatica: forse quello che fa le sembra poco rispetto a quello che potrebbe fare, forse è solo nostalgia per quello che è stata e che non è più. Forse è la vita che stride quando mette in tavola tutte le sue carte. O è il mondo che è uscito dai cardini.

Forse è che anche quando si è malandati e oltre la scadenza, si continua comunque a sentirlo quel richiamo. Ed è proprio il corpo ad avvertirlo, ben prima della coscienza. E’ il corpo che scarta e scatta per rispondere: sì sono qui, pronta a fare la mia parte, a qualunque costo.

E’ quel a qualunque costo che resta inspiegabile ai più. Avventatezza, eccessiva baldanza, stupido eroismo. Semplice andare dove si è chiamati, dove c’è bisogno.

Non rispondere a quella chiamata è una delle cose più difficili e dolorose che possa capitare. E si resta lì impotenti, a lasciarsi attraversare da quella sofferenza incurabile, inevitabile.

Si sforza di stare dentro questo strappo nell’anima, senza impazienza, con attenzione, quasi con rispetto. Perché quando non si sa che forma dare a ciò che accade bisogna stare fermi, vigili, lasciare scorrere acqua e sangue, le spalle piegate, in attesa di intravedere la riva. Forse un’iniziazione.

Ad ogni risveglio si allena ad accettare questa ferita insanabile con il cuore pesante, per rispondere ad una chiamata diversa, sussurrata con parole quasi inafferrabili e prova ad imparare a stare al suo posto.

…a un certo punto non si può fare, ma soltanto essere e accettare… ma accettare si può solo per se stessi e non per gli altri, ed è per questo che sto passando un momento terribilmente difficile, qui. (E. Hillesum, Lettere).

Le cose stanno così, perché così stanno

Ehi bimba, diamoci una mossa, siamo proprio fuori tempo massimo: tredici giorni di ritardo, neanche fossimo delle gran dame. Bisogna concluderla ’sta fatica, ci tocca.

No no, ancora qualche giorno qui nella mia conchiglia al caldo, chi me lo fa fare? Dormo, mangio, tu mi porti a spasso e mi racconti le storie. E questa notte mamma, questa notte che cosa mi racconti?

Dunque, da pochi minuti è il 28 maggio. Oggi è un grande anniversario per la mia città, che sarà anche la tua, e per la mia vita. Due cose sono successe il 28 maggio, una meravigliosa e una tremenda.

Meravigliosa, meravigliosa, raccontala subito, voglio saperla.

Era il 28 maggio 1985, ero a Pavia per le lezioni di specialità di chirurgia e sono uscita a cena con degli amici e, per un caso assolutamente fortuito, c’era anche tuo padre. Ci conoscevamo da anni, ma non ci filavamo proprio, anzi ci guardavamo di traverso, sa Dio perché. Invece la sera di quel 28 maggio, proprio quella sera, ci siamo innamorati per non lasciarci più.

No, non così, raccontala per bene, voglio i particolari. Mi piacciono le storie alla “come on baby light my fire”. Tanto dormono tutti e non ti sente nessuno. Abbiamo tutta la notte davanti. Già m’immagino: fiori, ristorante di lusso, champagne, valzer…

Fiori tuo padre? Ma quando mai? Il valzer nel 1985? No, bambina, ma che film ti ho fatto vedere? Baretto per studenti, panino caldo, birra, la mia prima birra e politica: fiumi, mari di politica. Prima mari in tempesta, poi risacca, risacca lunga e assassina. La chiamavamo riflusso, che è una cosa che ti fa a pezzi. Il grande mare si ritraeva e la corrente ci tirava giù nel gorgo della solitudine, della disperazione, dell’eroina, dell’India, di un cappio al collo, della testa a posto, della testa esplosa che in fondo, allora, non sembrava fare gran differenza. Di colpo da tanti a uno, da noi a io. Mica cosa da niente. Noi che non riuscivamo a seppellire la passione politica, noi che non avevamo proprio la stoffa dei fricchettoni, noi ancora lontani dal cinismo e dal disincanto, noi bevevamo una birra e raccoglievamo i cocci, o almeno ci provavamo a cercare una ragione per passare oltre, per svegliarci, lavarci, vestirci, per camminare senza sogni. I sogni, bambina, sono potenti, ti sparano fuori da un cannone e voli per miglia e miglia. Ma quando cadi a terra… Ma che ti sto dicendo? Non si impara dall’esperienza degli altri, tanto meno da quella dei genitori. Capirai da te quando ti deciderai a uscire fuori e a camminare con le tue gambe, a rincorrere i tuoi palloncini.

Ma mamma, di che cosa sono fatti i sogni?

E chi lo sa? I sogni sono come le nubi, come l’amore, come un bacio, un bacio appassionato.

Allora poi papà ti ha baciata?

Ehi, non fare l’impicciona, questa parte della storia non ti riguarda neanche se scalci.

Coraggio, ora racconta la storia tremenda, tanto qui in questo guscio non c’è da aver paura.

Noi sì che avevamo paura, bimba, in quel 1974: attentati, pestaggi, minacce. Si chiamava strategia della tensione e ti ustionava la pelle, come una corrente, come una febbre che lievitava a poco a poco. Come faccio a spiegartela? Diciamo che quelli erano anni di grandi lotte operaie e studentesche, anni in cui sembrava davvero possibile rivoltare il mondo come un calzino e renderlo più giusto. E allora i padroni, quelli che comandavano si sono presi paura, paura di perdere i loro privilegi e ci hanno scatenato contro i loro cani da guardia: polizia, carabinieri, fascisti, servizi segreti deviati, forze dell’ordine. Hanno persino tentato un colpo di stato. Ma il movimento resisteva e riempiva le piazze. Allora sono comparse le bombe. Piazza Fontana: 17 morti e un centinaio di feriti; l’anarchico Pinelli, ingiustamente accusato precipita da una finestra della questura, poi viene assassinato il commissario Calabresi, poi l’agente Marino. Bombe sui vagoni ferroviari, sotto i tralicci dell’alta tensione. Tensione fuori casa e in casa.

Tu non esci di casa, alla manifestazione non ci vai, vestita così poi, con quel pastrano.

Si chiama eschimo papà, eschimo, me lo metto da mesi. È che tu neanche mi guardi. E se vuoi una figlia gonna a pieghe e filo di perle, ne devi fare un’altra, perché io esco così e vado alla manifestazione antifascista.

Che illusi, che illusi siete. Ma chi vi credete di essere? Cambiare il mondo con la politica? La politica è una cosa sporca.

È sporca la politica dei democristiani corrotti. Noi no, noi siamo dalla parte degli ultimi, degli sfruttati.

È tardi, afferro la maniglia della porta rabbiosa, rabbiosa contro di lui e il suo realismo, contro mia madre che non mi sostiene, contro le gonne a pieghe, contro la borghesia, contro le perle, contro il capitalismo.

E di colpo tutta quella rabbia si muta in coraggio ed esco, esco contro la sua volontà, esco e sbatto la porta, sbatto la porta. Boom, boom…

Volano ombrelli, vola sangue, volano le carni, carni umane. “Compagni e amici state fermi. State calmi, state all’interno della piazza, state all’interno della piazza, una bomba, portatevi a sinistra della piazza, verso il palco, state calmi, state calmi”.

Piove sul nostro sgomento, sui nostri occhi smarriti, increduli. Siamo morti? Siamo vivi? Chi è morto? Chi è vivo? Ci cerchiamo sbandando come ubriachi. Io sono intera, sono viva, viva per un soffio, sono viva perché ero in ritardo.

Mamma, eri in ritardo come me? Non mi piace questa storia. Io non voglio morire, non voglio che tu muoia, non voglio che muoia nessuno. Ma morire mamma, è proprio necessario? Si deve proprio morire?

Sì è obbligatorio, nessuno è mai riuscito a gabbare la morte. Diciamo che ora abbiamo imparato a tirarla per le lunghe, ma poi il passo ci tocca comunque.

Allora tu, tu mi metti al mondo per morire mamma?

No, no bimba, io ti metto al mondo per vivere. È che dentro la vita c’è anche la morte, non si spacchettano, è un regalo fatto così.

Non lo capisco mamma questo gioco, come si fa a vivere sapendo di dover morire?

Ma che ne so io bambina, io non ho ancora imparato bene. Si va avanti giorno per giorno, grazie a una distrazione, a una dimenticanza. Un tale, un poeta filosofo, uno di quelli che ci capiva, diceva che si vive “in forza di illusioni che hanno una radice vigorosissima e che tornano a rifiorire, a dispetto di tutta l’esperienza”.

Ma perché, perché?

Sempre quel filosofo poeta diceva che “le cose stanno così, perché così stanno”, che “ogni cosa ha radice in se stessa”.

E io, io allora da dove vengo?

Da un embrione, da un ovulo e da uno spermatozoo, diciamo da una possibilità su milioni.

Ma prima, prima?

Prima c’era un desiderio, prima c’era un amore.

Ma ancora prima, oltre l’amore, la terra, le stelle, le galassie, l’universo, la materia, l’energia? Oltre tutto, che cosa c’è mamma?

Bella domanda bambina, non so, oltre c’è il nulla, il nulla impensabile.

E se io sbuco fuori dal nulla e, alla fine della corsa, tornerò nel nulla, chi me la fa fare tutta la fatica?

Te la fa fare la vita, “cosa arcana e stupenda”, che riempie di stupore e di meraviglia: i monti e le montagne di rifiuti tossici, i mari e i morti annegati, l’amore e l’odio, le salite e le discese, le linguine al pesto e la fame, la bontà e la cattiveria. La vita è troppo grande per essere compresa, non ci sta nel nostro cervello e, a giorni, neanche nel cuore. Non puoi capirla, puoi solo viverla, illusioni comprese. E guai se non ci fossero quelle.

Allora si vive di illusioni mamma?

Sì anche, ma sotto sotto, sotto dove neppure i filosofi riescono a scavare, ho la sensazione che ci sia come una vitalità smisuratamente forte, più forte di tutto, una gemma che brilla per l’eternità per cui forse, forse, vale la pena. È come una spinta enigmatica ma potente che mi tiene sollevata sopra la vita, sopra la morte, sopra il nulla e che ogni mattina mi fa dire: sì eccomi, anche oggi sì.

Mamma che cos’è, come si chiama quella cosa?

Ehi scansafatiche, questo lo devi scoprire da te. Ora è quasi mattina: è il 28 maggio 1992, oggi ti lascio andare, smettila di tirare calci e preparati per il tuo tuffo di testa. Aggiungiamo un compleanno a questi anniversari.

Mamma, mamma, ma io, io… Anch’io bambina, anch’io.

Ça va sans dire

Aller, aller, mon petit, su con la vita. Spostasti un poco, ancora un paio di centimetri a droit, così, avanti, ora un petit peu a gauche. C’est bon.

Ditemi voi cosa mi tocca fare per quell’imberbe sulla soglia dell’adolescenza, con la bocca ancora sporca di latte e le ascelle che trasudano ormoni. Ecco, fermo lì. Voilà, les jeux sont fait. Finalmente abbiamo centrato il suo brufolo sulla mia macchiolina di ruggine, così il pivello non lo nota il foruncolo, che magari è capace di sentirsi svilito, sminuito nella virilità. L’adolescenza è proprio una stagione grama, si deve mordere chiunque si abbia vicino, anche se stessi, come cani in trappola. Gli arti si estendono, le spalle si disegnano, i nasi si allungano, le mandibole si squadrano. E quel odeur, che fetore di crescita che lo sento pure io che il naso non ce l’ho. Ma che fare?

Ehi mon enfant, ora te lo svelo io il trucco: a me gli occhi. Non conta tanto brufolo più o brufolo meno, è lo sguardo, mon amis, perso nel nulla, la fronte aggrottata e quell’espressione fra il tormentato e il misterioso…in italiano chiamasi bel tenebroso, appunto, qui, Ça va sans dire, fait tombé les femmes, come le mosche.

Non conta tanto quello che sei, non ti torturare, conta quello che sembri, che di maschi dallo sguardo alla Alen Delon con dentro il vuoto, je n’ai vu beaucoup, mais beaucoup.

Beh, bisogna dare una mano pure a lui e, finché si tratta di un brufoletto, ce la posso fare. Gioco un po’ con le mie imperfezioni e nascondo le prove del delitto.

Con sua sorella è più dura, c’est très difficile. Lei sono anni che si misura le tette, nella speranza che lievitino. Mi si para davanti a torace scoperto, senza pietà, senza attenzione alla mia sensibilità.

Che io sia di vetro o di carne, italiano o francese, les tettes sont toujours les tettes e, pure a me, un certo effetto lo fanno. E le sue non crescono proprio. Mi spiace poveretta, lei ce la mette tutta con gli impacchi caldo-umidi la sera, con le creme, ma niente, calma piatta. Glielo vorrei dire che non è quello che conta, anche se non guasta, che al giorno d’oggi c’è della biancheria che tira su e spinge verso in centro e fa di quel poco che hai un vero e proprio balcon, una balconata. Ma lei è proprio risentita, come fosse colpa mia, come se toccasse a me dispensare tette a destra e a manca. Se potessi, vuoi che non lo farei? Mi accontenterei anche solo di imbrogliarla un po’, di mostrarle quello che non c’è. Ma mica sono un mago.

La sera poi arriva l’homme, le marit, le père, le gros ventre: si sfila le scarpe, si toglie la giacca e la ripone sul servo muto. Poi è la volta della camicia, ed eccolo lì in canotta a righine, di profilo a richiamare la mia attenzione per misurargli la circonferenza della pancia. Raddrizza bene la schiena e prova a contrarre quel minimo strato di addominali mosci, poi si accarezza l’addome come per addomesticarlo, per convincerlo a ritrarsi almeno un poco e mi si mette di fronte. Quando è di faccia tira un sospiro di sollievo, perché la protuberanza sembra livellarsi, magari non proprio piatta, diciamo meno prominente. È ciò che gli basta per prepararsi un pirlo col Campari, e al diavolo la pancia.

E moi, io esulto: carboidrato santo subito, patatine, birra e rutto libero.

Lui si che ha capito come funziona la faccenda.

Sa femme, sua moglie invece, di fare la piega non ne vuole sentire parlare proprio. Mes amis, lei va dicendo che a una certa età gli specchi è meglio evitarli, ma è sempre qui a scocciarmi, a chiedere, a pungolarmi, a studiarsi le rughe, a misurarsi i fianchi o la circonferenza delle cosce, che sono sempre troppo tonde. S’è perfino comprata delle mutande rigide che le dovrebbero tirare su le natiche, fatte di una plastica che la fa sudare anche da ferma. Pauvre idiot, si crede che a sudare si dimagrisce!

Si mette di faccia e poi di profilo e mi guarda, come mi supplicasse. E io cedo per quello che posso, provo in ogni modo a distendermi nel senso della lunghezza, estendendo anche lei con l’inganno. Ma appena si avvicina di più, Ça va sans dire, l’effetto ottico svanisce e tutti i miei sforzi vanno a ramengo. Spaccarmi però non mi spacca, perché non sarà superstiziosa, ma sette anni di disgrazie non sono poche.

Quando si vuole misurare gli eccessi posteriori, io non le basto più. Apre l’anta dell’armadio dove è incastrato mio cugino più giovane e comincia la fatica di orientarla per vedersi dietro. Io e mio cugino nell’armoir abbiamo così l’occasione di rivederci, di scambiarci due battute, di tirarci su il morale a vicenda. E ce la ridiamo, mon Dieu de la France, come ce la ridiamo, quando la cicciona cerca d’assottigliarsi, quando implora lui di rifletterla sulla superficie mia con un minimo di clemenza. A lui la parte del poliziotto buono, ma a me quella del cattivo, perché è in me che si guarda e, purtroppo, si vede. Accidenti a lei.

È allora che parte la litania degli insulti alla menopausa, delle accuse agli ormoni, alla ritenzione idrica. E, a quel punto, la mia finezza, ma elegance, ma grandeur, s’envole, s’invola, e la mia italianità mi possiede.

Aho lardona, ma che te lo dico a fare? è inutile che cerchi in me Brigitte Bardot, molla il colpo, che la guerra con l’adipe l’hai persa. Passa al piano b, che so giocati il cervello, lo spirito, le equazioni di terzo grado.

Ma poi, nella mia immensa benevolenza, mi mordo la lingua, agguanto l’inclinazione della luce che entra dalla finestra e la concentro sulle sue caviglie, che non sono ancora sfatte. Quelle beauté, che caviglie sottili – le sussurro docilmente. Alla fine conclude che, Ça va sans dir, quello non è grasso, è solo gonfiore e spalma un paio di centimetri di nutella su una fetta di pane.

È un lungo addestramento il mio, mi alleno alla vaghezza, alla penuria di particolari, alla proiezione di ombre.

Quando lo sguardo di qualcuno si posa su di me, non mi illudo certo che cerchi me, cerca sempre se stesso, la propria immagine, a giorni la propria identità, raramente la propria anima. E più si guardano da vicino e meno si ritrovano. Io glielo vorrei dire che si comincia a comprendere, quando ci si allontana da se stessi. Ma poi mi prende la pena per loro, per la loro insipienza; allora li scruto e svelto svelto, cerco il desiderio dietro il loro sguardo: vuole vedere quello che crede di essere? Quello che vorrebbe essere? Quello che vorrebbe che si credesse sia?

Vita dura per uno specchio, e io sono pure antico, barocco francese, notare i miei riccioli dorati, un’imitazione, Ça va sans dir. E di fatiche me n’è toccate non poche.

Forse è andata peggio a quel mio antenato tedesco che, quegli sprovveduti dei Grimm, fratelli famosi, hanno messo nelle mani di una megera che voleva essere la più bella. E non le andava giù la storia dell’invecchiare, e se la prendeva con il mio prozio, quasi fosse lui a muovere la manovella che aziona il tempo.

Di storie poi, ve ne potrei raccontare per anni, da farvi sbellicare: dal trisnonno che prova il cappello da bersagliere con sguardo altero, alla moglie che si stringe in un corsetto fino all’apnea, al giovinotto, pistola in mano, che simula un duello, alla piccolina che ninna la bambola con occhio sognante, alla fanciulla che si allena a lasciar cadere un fazzoletto ammiccando. E potrei continuare.

Mi sforzo, giorno dopo giorno, di farli contenti, li guardo mettersi in posa davanti a me, cerco di rimandargli un’immagine che in qualche modo li soddisfi, oppure provo a fabbricargli un altro corpo all’istante, convincendoli ad indugiare con lo sguardo sul più, piuttosto che sul meno. Interrogo le emozioni, mi faccio psicologo e se scopro che ciò che vedono li fa soffrire, mes amis, quelle douleur, mi prende un’agitazione interiore, un lavorio di sensi di colpa da non credere.

No signori miei, non ve la prendete con me, non illudetevi che io sia il ritratto di Dorian Gray che si porta via la vostra monnezza; sono solo un muto testimone del tempo che passa e non sarò certo io a fermarlo. Io rimando immagini inerti, certifico, confermo, smentisco. Sono un notaio, a esagerare un ufficiale giudiziario.

Io più che vetro non sono, io rifletto, ma sta a voi riflettere, aprire una finestra su voi stessi, accedere a cosa sta dietro, penetrare la profondità, abbandonare l’illusione di eternità, di immutabilità, questo, signori miei non sta a me.

Non che non lo farei per voi. Negli anni mi sono pure affezionato al genere umano, soprattutto quando prende la via nostalgica del ricordo, quando si lascia aggredire dall’irruzione del passato.

Allora vorrei essere in grado d’ingrandirgli il volto per farglielo vedere meglio, per dirglielo quanto somigliano aux enfants, ai piccini che sono stati, quanta verità dell’infanzia ancora li impronta. Perché io ce l’ho la certezza che quei bambini ancora mi stanno scrutando, cercando in me il profilo di una regina, i muscoli di un futuro guerriero. Io ce l’ho l’attitudine a cogliere la vibrazione della realtà dietro il belletto, il groviglio di conflitti, le rimozioni. È che a giorni devo cedere all’inganno, perché non si può sempre dire tutto, bisogna essere discreti, distorcere le cose magari solo un pochino, snellire, per non turbare troppo.