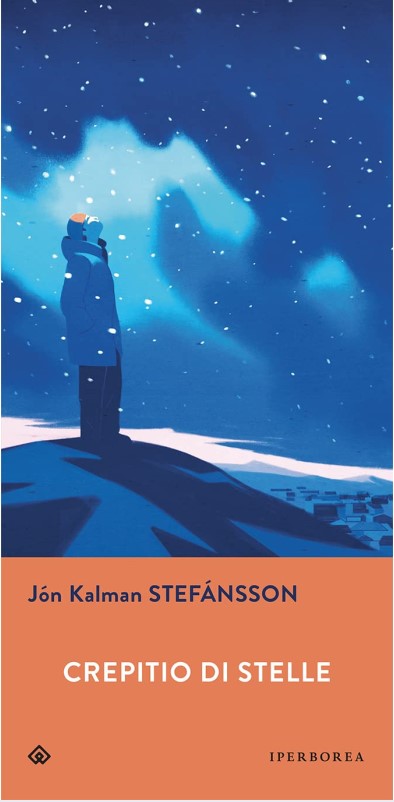

Jón Kalman Stefànsson, Crepitio di stelle, Iperborea 2020 (pp. 235, euro 17)

Per molti, ogni romanzo di Stefànsson è un ritorno atteso. Pochi scrittori come lui sanno, pur parlando di un ambiente lontano dal nostro, farci sentire che siamo tutti nella stessa barca, perché “le cose della vita, quelle che davvero contano, non sono poi molte e soprattutto non cambiano. Non che la storia non conti, ma alla fin fine le questioni sono quelle: la vita e la morte, così vicine fra loro; la domanda insopprimibile di un senso dell’esistenza, che il pantano della quotidianità offusca ma non può cancellare; la solitudine, il silenzio che erige muri fra padre e figlio, fra marito e moglie. E una Natura — non solo l’ambiente, ma anche il corpo, che di colpo invecchia — estranea e impassibile, spesso ostile”. Erano, queste, osservazioni (in queste note, il 18 febbraio 2018) suscitate dalla lettura dei suoi romanzi (Luce d’estate ed è subito notte, Paradiso e inferno, La tristezza degli angeli, Il cuore dell’uomo, I pesci non hanno gambe, Grande come l’universo, tutti editi da Iperborea fra il 2011 e il 2016) nell’imminenza dell’incontro con lo scrittore alla nuova libreria Rinascita.

Le ragioni dell’interesse, dell’affezione anzi, che proviamo per Stefànsson escono riconfermate dalla lettura di questo romanzo. Anche qui amore e disamore, abbracci e separazioni sostanziano la narrazione, così come ritroviamo alcuni dei tratti tipici dello scrittore: il tono di racconto orale della sua scrittura, le aperture ora poetiche ora aforistiche che la percorrono. Ma non sono segni di continuità, bensì di prefigurazione di uno stile, di una linea narrativa: Crepitio di stelle è infatti il primo romanzo pubblicato dal – fino allora – poeta Jon Kalman Stefànsson, ed è un romanzo in gran parte autobiografico. Anche se nelle sue storie – come precisa nell’intervista recentemente segnalata dalla news letter della nuova libreria Rinascita e riascoltabile sul sito dell’editore (https://iperborea.com/news/734/) – riesce difficile, persino a lui, distinguere fra ricordi e invenzione: “è il bello della nostra memoria, e anche del narrare. Si parte da ricordi della vita reale e poi la fantasia ha il sopravvento”. Ne nasce una “sinfonia” in cui tutto si compone: “l’importante è che funzioni e vada a toccare il lettore”. Il bisnonno per esempio, personaggio che nell’andirivieni fra passato e presente del racconto svolge una parte di primo piano, lui non l’ha mai conosciuto. Ne ha sentito parlare in casa, questo sì, e non sarebbe potuto essere diversamente trattandosi di una figura che ricorda, nella sua generosità, nei suoi sogni e nelle sue intemperanze, certi personaggi di Harabal, dimostrazione di quanto invecchiare non significhi diventar saggi.

Il carattere autobiografico si evidenzia tuttavia soprattutto nella vicenda del protagonista, bambino di sette anni che perde la madre e deve fare i conti con una “matrigna” per nulla empatica (“in questo romanzo ho affrontato per la prima volta un grande trauma del mio passato”, spiega lo scrittore). Tutto è raccontato dal punto di vista del bambino: dall’apprendimento, per imitazione, di regole forse utili alla vita (“Mi viene da pensare che tacere sia una buona idea, mi viene da pensare che il silenzio – come quello che regna in casa – renda potenti”) alle fantasticheria che l’assistere alla sepoltura della madre suscita in lui: “Il prete dà l’ordine di calare la bara di mia madre nella terra. La cassa scende molto lentamente, ma lei dovrebbe sbrigarsi a gridare perché tra poco sarà troppo tardi”. L’impensabilità della morte resterà nella mente del bambino, che in proposito può confidarsi con gli unici amici che ha: “Spero che non faccia troppo freddo sottoterra, dico ai soldatini, la mamma non ha preso il giaccone, è ancora appeso nell’armadio”. I soldatini, compagni della sua solitudine: “A certo soldatini interessano le stelle. (…) A volte mi siedo lì con loro a guardare fuori. C’è un gran buio in mezzo alle stelle. Non si sa che cosa ci sia in quel buio, forse fantasmi, faccio io, e allora loro mi chiedono di tirare le tende”. Di “realismo magico” parla Vanni Santoni dialogando con Stefànsson, e in effetti possono tornare alla mente certi passaggi del bergmaniano Fanny e Alexander, ma si tratta solo di uno dei filoni del romanzo. Uno spazio altrettanto significativo prendono le considerazioni di carattere esistenziale: “(…) tutto finisce nel silenzio, sparisce per sempre tra l’erba alta dell’oblio. È tipico di noi uomini dar troppo valore alla nostra esistenza, ci comportiamo come se fossimo importanti e dimentichiamo la prospettiva più ampia: la storia del genere umano, l’universo”. Oppure: “L’esistenza di ciascun individuo sembra talmente dominata dal caso che un solo movimento della mano può stravolgere tutto. Ma una cosa è averne il sospetto, un’altra è trascinarlo alla superficie delle parole, perché allora è come se il terreno cedesse e si aprisse un crepaccio sotto i piedi”. Un’inclinazione filosofica, quella dello scrittore islandese, che si traduce tuttavia sempre in immagini, in situazioni, secondo la vena poetica che innerva la sua narrativa e lui stesso non sa disgiungere dal suo lavoro attuale di romanziere: “non capisco le differenze fra poesia e prosa mentre scrivo”, ammette. “Io ricordo le cose come fossero poesia ma quando scrivo mi vengono in prosa”. Ecco allora aprirsi scorci come questo: “Le stelle brillano, i cani abbaiano, io racconto questa storia; non c’è nessuna differenza. Cerchi il principio e intanto racconti una storia, forse per non pensare che non esiste nessun cielo. Nessun inizio, nessuna fine, solo un moto incessante, una distanza infinita e nient’altro”.

Del resto – come recita il sottotitolo di un altro romanzo di Stefánsson, Storia di Ásta, in queste note il 2 dicembre 2018 – Dove fuggire, se non c’è modo di uscire dal mondo?

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.