Ken Mogi, Il piccolo libro dell’ikigai. La via giapponese alla felicità, Einaudi 2018 (pp. 169, euro 15)

La prima pagina elenca i “cinque pilastri dell’ikigai, la seconda parla di Jirō Ono, “grande maestro” di sushi: uno dei soliti manuali della felicità, sia pure in salsa giapponese, e che per fare esempi di chi è riuscito ad applicarne le regole parte da uno chef. Il libro, appena sfogliato, tornerebbe al suo posto sul bancone della libreria se non venisse alla mente il Sukegawa delle Ricette della signora Tokue (Einaudi 2018) link al 22 aprile 2018 e la sua saggezza lieve, ma perentoria, a suo modo: nella letteratura giapponese contemporanea sono spesso personaggi che svolgono mestieri come quello della cucina a veicolare significati e valori in cui non c’è traccia di banalità né di esotismo. Tornando a scorrere le pagine del “piccolo libro” ci si rende conto che parlando dell’ikigai offre esempi ragionati dello stile di vita giapponese, e allora il richiamo è al Noteboom di Cerchi infiniti. Viaggi in Giappone, Iperborea 2017 link al 2 luglio 2018, un libro che parlando di Giappone parla di noi.

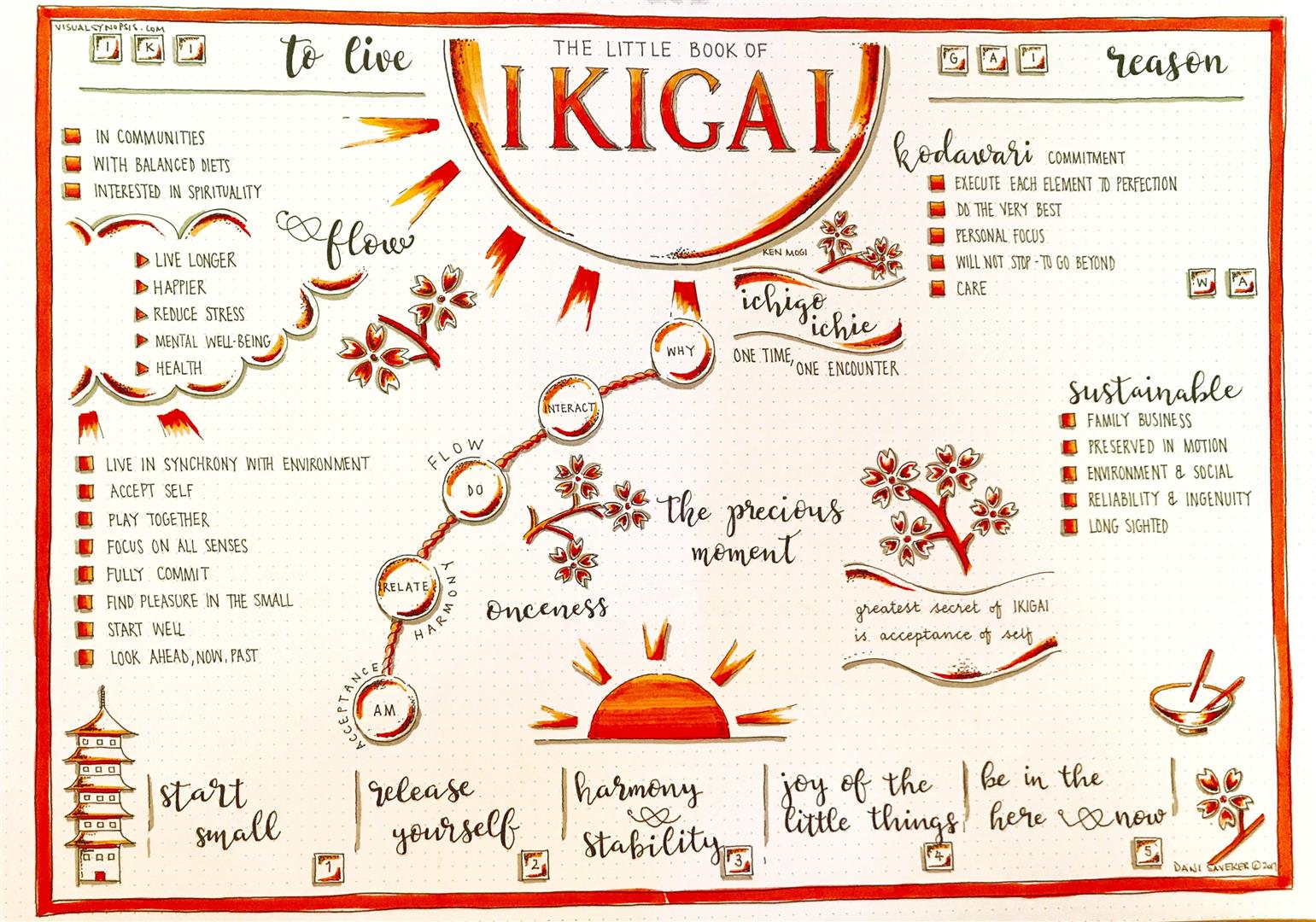

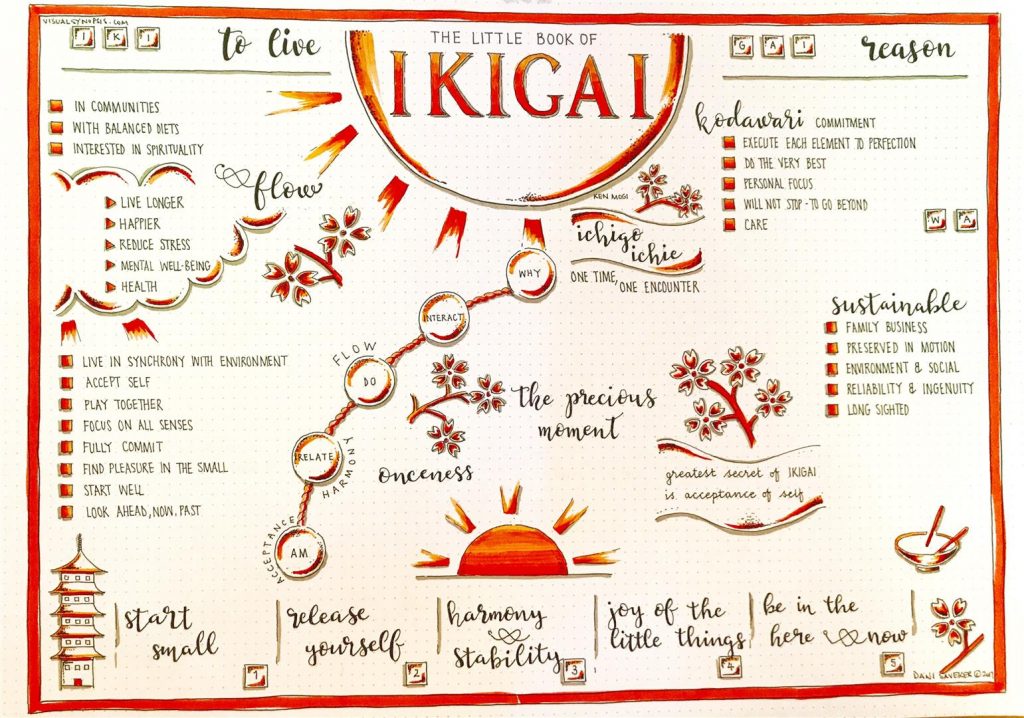

Bene. Ma cos’è questo “ikigai”? Il “pentalogo” che apre il libro si scioglie, pagina dopo pagina, in casi ben raccontati, concreti, capaci di chiarirci che l’ikigai non è altro che la somma dei “piaceri” e dei “contenuti di senso della vita”: due cose diverse, si potrebbe obiettare. Ma proprio qui sta il punto: se si “comincia in piccolo” (la giornata come un nuovo lavoro o una nuova relazione), se ci si prova a “dimenticarsi di sé” e a vivere in “armonia”, non solo con gli altri, ma anche con piante, animali, cose, in un orizzonte di “sostenibilità”, se si impara così a gustare la “gioia delle piccole cose” stando “nel qui e ora”, piacere e senso della vita convergono, si lasciano vivere come un’unica esperienza, il cui sottofondo è, nella sostanza, la capacità di “accettare se stessi”. Ne viene non solo una “felicità” della quale ci si può render conto nel momento stesso che la si vive, ma anche una serenità che fa tutt’uno con la capacità di resistere a disgrazie e ingiustizie subite, di vivere bene anche se la propria vita non è quella che si sognava, perché non c’è altra vita che quella che ci si trova a vivere. E allora “prender sul serio i fenomeni transitori” (come la famosa fioritura dei ciliegi) non è l’espediente di chi accontentandosi gode, ma un atteggiamento conseguente e lucido che traduce nella pratica una filosofia.

Condotta individuale e comportamenti collettivi si intrecciano in aspetti molteplici della vita quotidiana in Giappone: la gentilezza di cui parlano i visitatori del paese del Sol levante non è che il portato dell’ikigai.

Si era partiti con uno chef. Si incontrano artigiani, monaci zen, musicisti, e fin qui tutto bene. Leggere delle virtù sapienziali dei lottatori di sumo può lasciar perplessi, ma bisogna ammettere che Mogi ci sa fare, spiega, persuade. Almeno fino a quando arriva a sostenere che l’ikigai annulla la differenza fra perdenti e vincitori, nel senso che anche chi sta sotto se la può passare bene, perché “l’ikigai è pane per gli svantaggiati”, “permea tutti i livelli gerarchici delle strutture competitive e concorrenziali”. Forse le aiuta anche a perpetuarsi… vien da pensare, tanto più quando si legge che “si può declinare l’ikigai in modo personale anche in una nazione dove la libertà è limitata”. Ma non è finita: “ironia della sorte, potremmo trovare il nostro ikigai anche sganciando la bomba atomica che decreterà la fine del mondo” (sic). Detto da un giapponese, tra l’altro…: che distanza resta fra l’ikigai e la pura esecuzione di un ordine da parte del pilota dell’Enola Gay?

Ma qui non possiamo prendercela con Ken Mogi: qui sono le filosofie dell’atarassia, è il pensiero orientale a mostrare – nonostante tutte le suggestioni e gli insegnamenti che ne possiamo derivare – a mostrare il limite drammatico di una ricerca della salvezza che non sa o non vuole fare i conti con le contraddizioni stridenti e insormontabili del mondo contemporaneo. Persino a un conoscitore profondo e partecipe come Francois Jullien è accaduto di doverlo ammettere.