“Scrivere un romanzo significa esasperare l’incommensurabile nella rappresentazione della vita umana”. (Corrado Stajano)

Tag: Carlo Simoni

Appartati, discreti maestri di vita

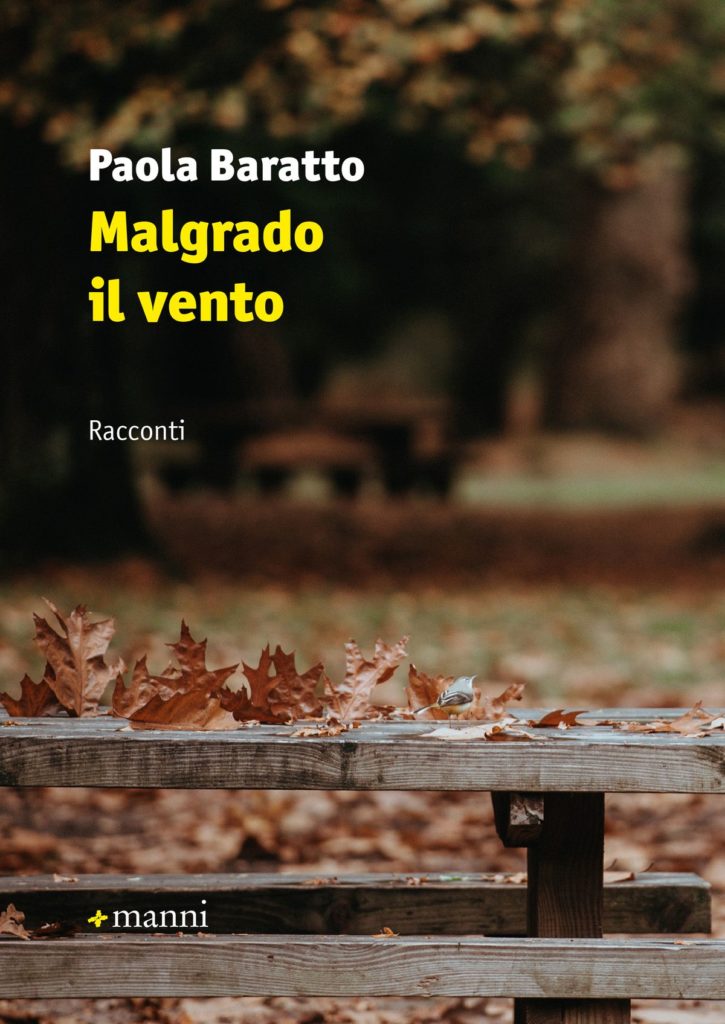

Paola Baratto, Malgrado il vento. Racconti, Manni 2021 (pp. 80, euro 12)

Sono tornati, gli appartati, discreti maestri di vita che popolano i racconti di Paola Baratto: dopo il romanzo (Lascio che l’ombra, segnalato in questi Appunti il primo settembre 2019), Malgrado il vento riprende le storie raccolte nel 2014 in Giardini d’inverno e due anni dopo in Tra nevi ingenue. Un dato di continuità da subito evidente è la brevità dei racconti, un tratto che ne è sostanza, non rispondendo tanto a una scelta stilistica, quanto a un impegno preciso, quello di mirare all’essenziale e di questo dire, senza farsi distrarre, senza distrarre il lettore. Il succo della storia è già lì, sin dalle prima righe, e così il suo protagonista. Non ci viene chiesto di arrivarci attraverso trame complicate che mettono in campo schiere di personaggi. Ciascuna delle storie che ci vengono proposte potrebbe costituire il nocciolo di un racconto lungo, se non addirittura di un romanzo – anche perché, sia pure in pochi tratti, spesso si dà conto del passato in cui è maturata la fisionomia del personaggio –, ma una scelta del genere tradirebbe il senso che l’autrice sembra assegnare alla scrittura: dire ciò che davvero conta, appunto, senza confonderlo in un intrico di fatti e discorsi come a imitare la vita. La buona scrittura, la scrittura vera, quella che giustifica il lavoro dello scrivere e assicura il piacere del leggere, quella che dà senso ad entrambe le attività, opera una distillazione della vita, non ne persegue la mimesi. Ha bisogno della vita, la letteratura, se ne alimenta, ma è altro. Lo leggiamo nelle prime pagine, in una premessa – Le stagioni degli altri – che rappresenta di fatto la dichiarazione di una poetica: “Non c’è letteratura nei racconti della gente”, quegli stessi racconti che pure vale la pena di ascoltare, di saper ascoltare – “un’inclinazione”, questa, che risulta essere ormai “una mercanzia rara”. Come il saper narrare, del resto.

Continua a leggere Appartati, discreti maestri di vita“Mattina dopo mattina, per cinquant’anni, mi sono trovato davanti alla pagina successiva indifeso…”

“Mattina dopo mattina, per cinquant’anni, mi sono trovato davanti alla pagina successiva indifeso e impreparato. Scrivere per me è stata una lotta per la sopravvivenza. A salvarmi la vita è stata l’ostinazione, non il talento. Ho avuto la fortuna di non essere interessato alla felicità e di non provare alcuna compassione per me stesso. Tuttavia, perché mi sia dovuto imbarcare in una tale impresa non so proprio dirlo. Forse scrivere mi ha protetto da minacce ancora più terribili”. (Philip Roth)

L’imperativo genealogico

Elisabetta Abignente, Rami nel tempo. Memorie di famiglia e romanzo contemporaneo, Donzelli 2021

“Quel che possiamo fare per coloro che ci hanno preceduto è ricordarne i nomi e raccontarne le vite”. Ma non si tratta solo di loro. Quelli che scrivono della propria famiglia lo fanno “per capire sé stessi attraverso uno studio anatomico della cellula della società che li ha generati” – “nella consapevolezza che una personalità si forma in continuità e in opposizione a chi, sulla linea generativa la precede e la segue” – e insieme per “guardare alla storia collettiva di una comunità, di un paese, di un popolo”. Lontane dal ripiegamento intimistico, come dal narcisismo che si può annidare nella nostalgia, scrivendo “memorie di famiglia” autori fra loro diversi hanno messo al mondo romanzi intramontabili, componenti essenziali del nostro patrimonio culturale: da Lessico famigliare dei Natalia Ginzburg alla trilogia del Labirinto del mondo di Marguerite Yourcenar, dai Buddenbrook di Thomas Mann a Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, da Gli anni di Annie Ernaux fino al recente, possiamo aggiungere, “ritratto di una famiglia esperta in autodistruzione” in cui consiste – secondo la definizione dell’autore stesso – Il libro delle case di Andrea Bajani (ne parliamo qui). Romanzi diversi, segnati da una mix a proporzione variabile fra testimonianza fedele e libera finzionalità, a seconda che la storia riguardi i tempo recenti della famiglia, facendo quindi della memoria personale dell’autore la fonte principale, o risalga invece nel tempo di diverse generazioni come avviene nelle saghe, in cui chi scrive si fa storico e persino archivista e nel contempo non può che lasciare spazio alla propria immaginazione letteraria.

Continua a leggere L’imperativo genealogico“Chi non ha sentito qualcuno lamentarsi che oggi sono più quelli che scrivono che quelli che leggono, e che tutti vogliono essere scrittori?…”

“Chi non ha sentito qualcuno lamentarsi che oggi sono più quelli che scrivono che quelli che leggono, e che tutti vogliono essere scrittori? Ma non è forse un bisogno di storie, di narrazioni, quello che spinge molti a scriverne, parlando di sé o di altri che con loro, in qualche modo, hanno comunque a che fare? Non è, questo bisogno, un tentativo di far fronte a un vuoto, il vuoto di storie che un tempo assegnavano a ciascuno di noi un posto, o la speranza di un posto, nella Storia?”. (Francesco Ponti)

Per una parola “suscitatrice” di angoscia

Carla Benedetti, La letteratura ci salverà dall’estinzione, Einaudi 2021 (pp. 138, euro 12)

Dopo la lettura del pamphlet di Franzen e il suo invito a smetterla di fingere che sia possibile fermare la crisi climatica (ne parliamo qui), viene naturale assegnare un posto specifico a ogni lettura sull’argomento – su questo che non è un argomento fra gli altri – a seconda che ammetta ancora questa possibilità o la ritenga tramontata.

Il discorso di Benedetti pare ammetterla (“siamo ancora in tempo”, la “catastrofe terribile che si annuncia potrebbe ancora essere evitata se gli uomini mutassero il loro comportamento”), e tuttavia non suona affatto incline alla sottovalutazione del problema o a prospettarne una soluzione per via esclusivamente tecnologica. Un discorso connotato da una sua radicalità, nella sostanza: “non era mai successo prima d’ora che la violenza genocida si esercitasse sui viventi di domani. Questa è in assoluto la novità più disumana del nostro tempo, che rende ancor più atroce e intollerabile l’inerzia di oggi”. La nostra “capacità empatica” non sembra capace di “estendersi oltre i viventi di oggi, o non è abituata a farlo”. Forse perché “il nostro cervello (…) è programmato per reagire solo a minacce immediate, oppure legate ad azioni immorali” ma, appunto, non riusciamo a inquadrare facilmente nell’uno o nell’altro di questi campi le minacce ambientali. Le frequenti denunce, ricche di dati e al momento in cui le leggiamo impressionanti, non sedimentano un atteggiamento che duri e soprattutto si traduca in atti concreti. È il credere ma continuare ad agire, a vivere, come non si credesse: è questo che avviene e l’abbiamo letto ormai più di una volta, ma neanche questa consapevolezza pare in grado di determinare conseguenze tangibili. Perché? Perché sono le strutture stesse del nostro modo di pensare a mantenerci in questa bolla di oggettiva indifferenza e, come leggiamo nell’esergo del libro, “non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo”. La frase, attribuita ad Einstein, è alla base di prese di posizione che vanno dal fisico Rovelli (secondo il quale occorre “ripensare la grammatica della nostra comprensione del mondo”) all’antropologo e filosofo Latour, che ci ricorda che “la terra è un pianeta vivente”, e dunque reagisce alle perturbazioni finché può, avendo, come ogni vivente, dei limiti.

Continua a leggere Per una parola “suscitatrice” di angoscia““(…) sei terrorizzato dall’idea di dover mettere in gioco qualcosa di più di quel te stesso…”

““(…) sei terrorizzato dall’idea di dover mettere in gioco qualcosa di più di quel te stesso velato dai personaggi dei tuoi romanzi. (…) Di questo hai paura: di non essere capace di quell’onestà necessaria perché uno scrittore venga letto”. (Michele Marziani)

Viaggio nei luoghi che la modernità non ha abitato

Marco Belpoliti, Pianura, Einaudi 2021 (pp. 288, euro 19,50)

Non è una guida, o un resoconto di viaggio: i capitoli si susseguono secondo un ordine che non è quello geografico, e non c’è una meta finale (non a caso è un “eccetera” la parola – anzi, l’immagine della parola manoscritta – che conclude il racconto). Si intuisce che a dettare la sequenza non sono state contiguità nello spazio ma nella memoria – anche visiva: le pagine sono cosparse di schizzi dell’autore. È il sentimento dei luoghi ad animare il discorso. Ciò che fa dell’omogeneo e astratto territorio un insieme di luoghi, appunto. Se la divagazione è quindi lo stile che anima la scrittura, il filo della memoria personale, autobiografica, è la ragione del testo che nei paesaggi, nelle cose, nelle persone trova i necessari pretesti, i riferimenti che lo precedono e ai quali torna. Spesso scavando nel passato, più o meno lontano. Leggendo nella pianura i segni della centuriazione romana o individuandovi le strutture determinate dalla sua vicenda geologica. Più spesso soffermandosi su monumenti, grandi e celebrati, come il duomo di Modena o il Tempio Malatestiano di Rimini, o piccoli e dimenticati, apparentemente insignificanti e pure in grado di restituire peculiarità locali ormai pressoché illeggibili: è il caso dei pispiò, quei cunei in muratura che tamponavano gli anfratti dei palazzi impedendo di farne vespasiani (pispiò: “non fai più la pipì”).

Continua a leggere Viaggio nei luoghi che la modernità non ha abitato“Quello che importa è ascoltare se stessi e lasciarsi dire le cose. Se non scrivi subito la poesia che ti viene…”

“Quello che importa è ascoltare se stessi e lasciarsi dire le cose. Se non scrivi subito la poesia che ti viene, la perdi. (…) Per scrivere poesia bisogna già essere abituati ad ascoltare sé. La poesia è qualcosa della nostra anima che dice ciò che noi non conosciamo. Ascoltarsi vuol dire: quando io ho rapporti con il mondo, con la natura, con gli altri che cosa succede dentro di me?”. (Franco Loi)

Rinegoziare il rapporto con noi stessi e col mondo

Francesco Stoppa, Le età del desiderio. Adolescenza e vecchiaia nella società dell’eterna giovinezza, Feltrinelli 2021

Adolescenza e vecchiaia: due età che, in tempi di pandemia, sembrano aver subito un comune destino di “oggetti sacrificali”, o sacrificabili, sia pure secondo modalità differenti. Ma non è di questo che parla lo psicanalista, attento a mettere in luce altre, ben più profonde affinità fra queste stagioni della vita. Affinità e differenze, comunque da sondare. Perché le riflessioni che possono venire da questo esame riguardano la vita di tutti, la vita in ogni sua stagione. A partire da una dimensione che la abita dall’inizio alla fine, ma che nelle due età in questione si impone con più evidenza: il desiderio, inteso – come l’autore stesso precisa in una recente intervista (sul “Corriere della Sera” del 21 febbraio) – come “l’arte di saperci fare con la nostra mancanza, il nostro limite umano, col trovare una modalità creativa di abitare la nostra condizione umana”. Ebbene, proprio l’adolescente e il vecchio sono chiamati a fare i conti con la vita, a decidere se dirle di sì, o resisterle, essendo che “La vita ci traumatizza fin dalla nascita, ma questa distanza che ci fa soffrire ci dà anche una certa libertà di movimento che ci permette di accoglierla”. Ci permette, si potrebbe dire, di fare di noi qualcosa che non coincida con quello che gli altri di noi han fatto, evocando le parole di Sartre, il Sartre nella rilettura che Recalcati ci ha di recente proposto (ne parliamo qui). Là si parlava di infanzia, qui di adolescenza, ma l’accostamento fra i punti di vista dei due psicanalisti – non a caso, entrambi lacaniani – appare lecito, perché se nell’infanzia si delinea la “scelta originaria” che fa di noi l’essere unico che saremo, è nell’adolescenza – sia pure protratta, com’è oggi – che questa scelta deve affrontare la prova del mondo, e definirsi, sia che si stabilizzi in una sorta di fedeltà a sé stessi sia che si appanni in uno stato di latenza, o rimozione, che può durare per il resto della vita.

Continua a leggere Rinegoziare il rapporto con noi stessi e col mondo“Se non avremo paura delle voci dentro di noi, non avremo timore nemmeno…”

“Se non avremo paura delle voci dentro di noi, non avremo timore nemmeno delle critiche esterne. Oltre a ciò, queste voci sono semplicemente dei demoni, dei guardiani che proteggono il vero tesoro, i primi pensieri della mente”. (Natalie Goldberg)

Migrante donna

Marco Balzano, Quando tornerò, Einaudi 2021 (pp. 202, euro 18,50)

Il titolo sembra richiamare quello del romanzo precedente, Resto qui*, ma non è così. La vicenda è tutt’altra, ma l’andare e lo stare, il partire e il rimanere tornano a proporsi come alternativa che genera e sta al centro della narrazione. Là si trattava della divisione degli abitanti del Sud Tirolo sotto il fascismo fra “optanti” e “restanti”, fra chi si sentiva di accettare di trasferirsi in Germania con la speranza di farsi una nuova vita e chi invece decideva di restare perché il posto in cui era nato aveva un significato imperdibile, perché – nel caso del protagonista – le strade e le montagne gli appartenevano come lui apparteneva ad esse.

Ma anche in Il figlio del figlio, di due anni prima, il perno della narrazione era un viaggio, il viaggio di ritorno al paese del sud di un emigrato, con il figlio e il nipote.

In Quando tornerò l’allontanamento è quello di una donna rumena che lascia marito e due figli per venire in Italia, a Milano, a fare la badante, unico mezzo per racimolare i soldi necessari alla famiglia, della quale il coniuge, beone e inaffidabile come tanti maschi di quelle parti – stando al racconto che probabilmente molti di noi hanno ascoltato da badanti e colf slave – non si sa occupare.

Continua a leggere Migrante donna“Non mi interessa scrivere qualcosa di mai scritto. Mi interessa l’ordinario…”

“Non mi interessa scrivere qualcosa di mai scritto. Mi interessa l’ordinario, o meglio ciò che per nostra tranquillità abbiamo costretto dentro una divisa ordinaria. Mi interessa frugarci e mettere in disordine e non tacere nulla”. (Elena Ferrante)

Lo stile dell’unicità

Emanuele Trevi, Due vite, Neri Pozza 2021 (pp. 125, euro 15)

Basta un paio di pagine, e ti senti a casa. La casa in cui ti è sembrato di abitare leggendo il libro precedente di Trevi, Sogni e favole*. Lo stesso tono di resoconto pacato, capace di farti sentire in ogni momento che quel che è capitato a lui non ha nulla di eccezionale: potrebbe capitare anche a te che stai leggendo. L’eccezionalità è se mai dalla parte delle persone che lui ha incontrato e di cui tiene a parlare, a raccontare. Ma si capisce alla svelta che non di eccezionalità si tratta, ma di unicità, e per dirne occorre allora adottare uno “stile” appropriato. “Più ti avvicini a un individuo – infatti –, più assomiglia a un quadro impressionista, o a un muro scorticato dal tempo e dalle intemperie: diventa insomma un coagulo di macchie insensate, di grumi, di tracce indecifrabili. Ti allontani, viceversa, e quello stesso individuo comincia ad assomigliare troppo agli altri. L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell’unicità”. Quello stile che permette di fissare in poche righe il carattere saliente di una persona. Come l’amico Rocco, seguito sin dall’infanzia da “questo compagno segreto, da quest’ombra vanificatrice, da questa orrenda e inutile succhiasangue che è l’infelicità”, mentre “Nel fondo dell’anima di Pia, anche nei momenti più difficili e disperati, resisteva sempre una vocazione inestirpabile ad accudire, proteggere – esseri umani, animali, vegetali”.

Continua a leggere Lo stile dell’unicità“Quello che scrivo appartiene in tutto e per tutto all’ordine di ciò che ho vissuto: nulla è deciso in anticipo…”

“Quello che scrivo appartiene in tutto e per tutto all’ordine di ciò che ho vissuto: nulla è deciso in anticipo, il libro viene costruendosi secondo la memoria. Non è un concetto che si sviluppa: per la precisione, l’oggetto è costantemente in fuga. (…) La letteratura è l’esatto contrario di una disciplina. È un dare forma al desiderio”. (Annie Ernaux)

Ereditare la colpa

Emmanuel Carrère, La settimana bianca, Adelphi 2021 (pp. 139, euro 12)

Si è abituati a considerare il romanzo di formazione come la storia di un, magari travagliato, cammino verso la consapevolezza e l’appaesamento nel mondo in cui si vivrà il resto della vita. Come se gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza non fossero invece, per molti, quelli nei quali si delinea e poi si cristallizza la nevrosi, se non di peggio, che segnerà l’esistenza a venire.

È il caso di Nicolas, bambino di nove anni, che nel corso della settimana bianca cui a malincuore partecipa vive l’esperienza che lo condannerà a una vita nella quale “non ci sarebbe stato perdono”. E non perché si sia reso responsabile di un’azione riprovevole: la colpa non necessariamente è conseguenza di una propria mancanza. Spesso la si eredita, a dispetto della convinzione che le colpe dei padri non ricadono sui figli.

Continua a leggere Ereditare la colpa“Fino ai primi anni del millennio nuovo ho ricevuto e scritto corrispondenze consegnate dal postino…”

“Fino ai primi anni del millennio nuovo ho ricevuto e scritto corrispondenze consegnate dal postino. Le comunicazioni oggi tra innamorati vanno più svelte e certo non rimpiango il tempo dei sentimenti affidati al servizio postale. Resto affezionato alla scrittura a mano per le storie, che non hanno premura di consegna e vengono da così lontano da aver preso l’adagio del fruscio della mano sopra il foglio”. (Erri De Luca)

L’infanzia che è in noi

Massimo Recalcati, Ritorno a Jean-Paul Sartre. Esistenza, infanzia e desiderio, Einaudi 2021 (pp. 250, euro 20)

L’infanzia non è una stagione della vita come le altre. È il passato che non passa e ci segue tutta la vita chiedendoci di essere continuamente rielaborata. È la condizione iniziale di passività che tutti viviamo, non c’è esistenza che sia priva o si sia potuta disfare della propria infanzia; è il tempo nel quale gli altri – l’Altro, non solo i familiari, ma il linguaggio e le circostanze sociali, economiche, culturali che chi nasce si trova bell’e fatti – imprimono in noi tracce indelebili. Ma non immodificabili. Qui sta il punto. Non siamo semplicemente il risultato di quel che gli altri hanno fatto di noi, ma ciò che abbiamo fatto, e non cessiamo mai di fare, di quello che gli altri avevano fatto di noi: in polemica con il determinismo e il potere inscalfibile del passato che Sartre rimprovera a Freud, la costituzione (ossia quel che gli altri han fatto di noi) diviene poi il terreno di una personalizzazione che fa di ognuno di noi l’essere unico e irripetibile che siamo.

Continua a leggere L’infanzia che è in noi“Quando scrivo non mi aspetto nulla. Il concetto è: entrate nel libro…”

“Quando scrivo non mi aspetto nulla. Il concetto è: entrate nel libro e cercate di trovare voi stessi nel suo spazio sospeso”. (Rachel Cusk)

Le case e le cose

Andrea Bajani, Il libro delle case, Feltrinelli 2021 (pp. 251, euro 17)

Non è il primo a raccontare di sé attraverso le case abitate, o comunque vissute. Viene in mente, per esempio, il Rigoni Stern delle Mie quattro case, da quella degli antenati, non abitata da lui, alla casa natale, a quella progettata durante la prigionia e poi, infine, realizzata al ritorno.

Anche qui troviamo case reali e altre solo immaginate. Sono tutte queste case a reggere la trama. “Questo romanzo – ha chiarito lo stesso Bajani in un’intervista recente* – si può facilmente riassumere nella frase la storia di un uomo raccontata attraverso le case in cui ha vissuto, a cui si potrebbero aggiungere dettagli come la storia di un matrimonio, il ritratto di una famiglia esperta in autodistruzione o i segni lasciati nell’immaginario dalle morti di Pasolini e Moro”. E si potrebbero aggiungere le case del tutto metaforiche come quella dei “ricordi fuoriusciti” o l’altra, “degli appunti”: la memoria fatta anche di oblio, effettivo o apparente, la prima; il taccuino dello scrittore, la seconda.

Continua a leggere Le case e le cose“La letteratura (…) ti permette di conferire un senso anche agli errori biografici…”

“La letteratura (…) ti permette di conferire un senso anche agli errori biografici, perché li ricicla in propellente per la tua narrazione. Allora anche le tue nefandezze, le tue vigliaccherie passate hanno la chance di venire redente. È il falò delle tue compromissioni. La catarsi. La rinascita. La salvezza”. (Vladimiro Bottone)