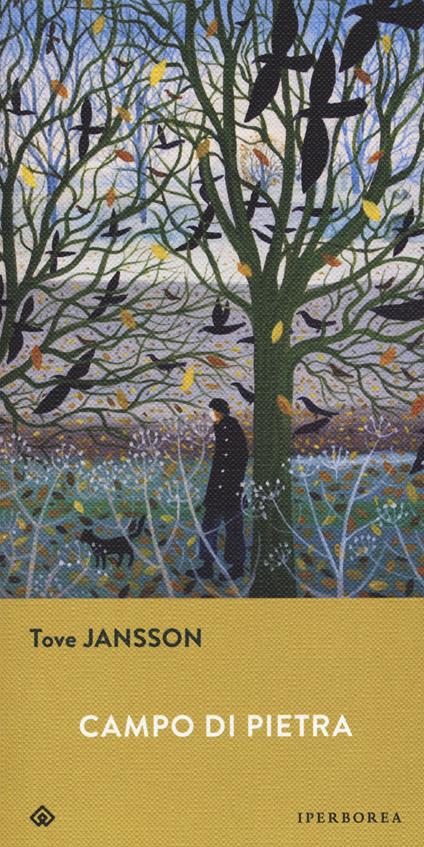

Sara Baume, L’occhio della montagna, NNE 2023 (pp. 208, euro 18)

Non avevano niente da dimostrare, né agli altri né a sé stessi, lui e lei. Semplicemente, essendosi casualmente conosciuti, e piaciuti, hanno deciso di mollare tutto, città, lavoro, genitori e fratelli, e trasferirsi in un posto non lontano ma sperduto abbastanza, in una casa provata dal tempo ma ben collocata, vicina alla costa e ai piedi del monte che, come un “occhio colossale”, “stava di guardia al cielo al mare e alla terra”. Non avevano pretese del resto, Bell e Sigh, essendo entrambi giunti, benché ancora giovani, alla conclusione che “l’unica esistenza appropriata fosse quella che lascia meno tracce possibili, e progressivamente scompare”. L’uno a l’altro “curiosi di vedere cosa sarebbe successo se due misantropi solitari avessero provato a vivere insieme”. E dunque si sentono capaci di “inaugurare” una nuova famiglia – loro e i due cani che li accompagnano–, “senza regredire agli obblighi di fare regali, partecipare a riunioni, o amare”. (Non sono errori tipografici gli spazi che spesso separano più del dovuto le parole: quella di Baume è una prosa che, soprattutto nella chiusa dei brani nei quali il testo si articola, assume movenze poetiche, come a suggerire dei fermoimmagine che inducono un rallentamento nella lettura).

Continua a leggere Un apologo sorridente della vita ridotta all’essenziale