Luca Crescenzi, Melancolia occidentale. La montagna magica di Thomas Mann, Carocci 2011 (pp. 282, euro 25)

Non potevamo leggere, riguardo alla grande opera di Mann qualcosa di simile al Romanzo d’un romanzo nel quale l’autore aveva raccontato la Genesi del Doctor Faustus, fino a che il curatore della nuova edizione del 2010 – che ha fatto della Montagna incantata un Montagna magica – non ha pubblicato, un anno dopo, questo saggio, analitico ed enciclopedico quanto l’opera mondo cui si riferisce.

Ma il rigore filologico e l’acribia genealogica, nonché il racconto delle diverse fasi di gestazione dell’opera, con cui la lettura critica è condotta non sono tutto: riconoscere nell’avventura di Hans Castorp un ‘monumento’ della melancolia occidentale, l’“allegoria poetica di un’epoca, di un mondo e di una cultura al tramonto oltre i quali si intravede appena la forma di una realtà diversa e nuova”,fa di questo un contributo che va oltre l’esegesi manniana per proporsi come occasione per rivisitare il significato di una postura esistenziale che connota – a tutt’oggi, ancor più oggi che in passato – culture, mentalità, immaginario del mondo cui apparteniamo.

Preliminare è la caratterizzazione dell’opera quale romanzo di formazione, intesa quindi a “costituire una sorta di compendio universale in forma soggettiva” e ad assegnare importanza, più che “a quello che accade, a ciò che esso significa”. Protagonista di un romanzo di questo genere “non può che essere una natura geniale ovvero (…) un Io disposto a ‘formarsi indefinitamente’, le cui “avventure hanno perciò natura soggettiva e, al contempo, rappresentativa”, riguardanti “chiunque entri con esse in qualche rapporto”, ivi compresa la loro conoscenza attraverso la lettura. Il che evidenzia l’appartenenza della Montagna magica alla tradizione del “romanzo romantico”, nel quale “lo sviluppo dell’Io” è inteso come “sommo bene”, tale da rivelare una “coincidenza tra Io e mondo”.

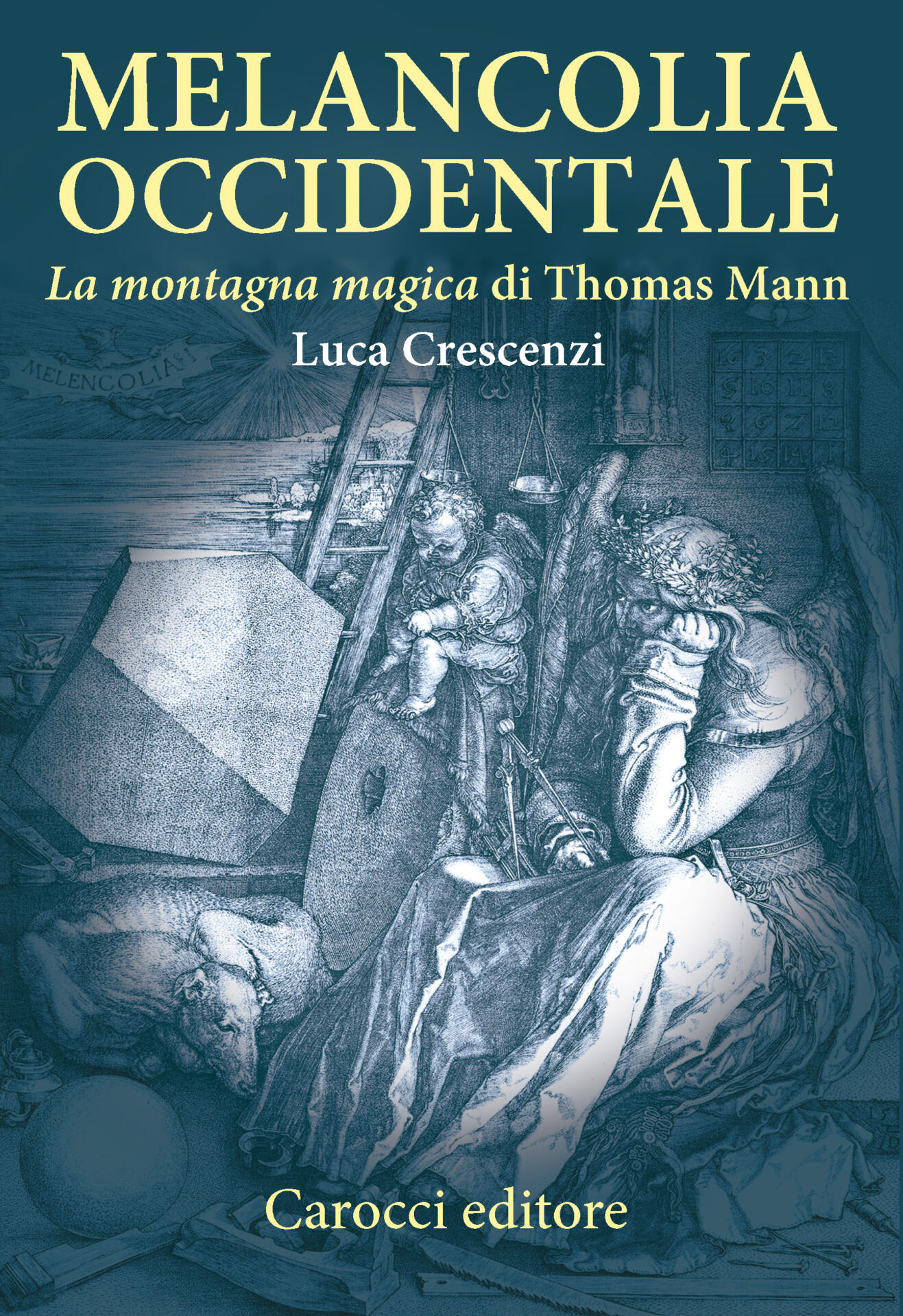

Ma Hans Castorp si presenta come una persona comune, indeciso, persino intellettualmente pigro, e dunque come può essere assimilato a una “natura geniale”? Non lo sarebbe, infatti, se in lui non fosse radicato quel sentimento che “nasce dalla continua scoperta di non essere a casa propria sulla terra, di non appartenere a nessuno e a nessun luogo”: “la melancolia è lo stigma dell’uomo contemplativo che osserva la vita da lontano o, per dirla altrimenti, che nutre una profonda confidenza con la morte. È dunque il nesso fra genio e melancolia ad emergere, un nesso “ben noto alla cultura medico-filosofica occidentale” – da Platone e Aristotele, Ippocrate e Galeno fino a Marsilio Ficino – ed esemplarmente rappresentato nell’incisione di Albrecht Dürer Melancolia I, che riproduce la figura di una donna alata dall’espressione corrucciata e offre l’immagine di “una perfetta immobilità e astenia che il disordine degli oggetti sparpagliati a terra e inutilizzati sembra esaltare”. Si tratta di riferimenti, filosofici e iconografici, che l’analisi dettagliatamente rintraccia nell’ispirazione del romanzo e in diversi punti della narrazione, anche se è proprio di Mann “utilizzare le sue fonti nascondendone abilmente le tracce”. Sta di fatto che non sono poche le “affinità che paiono avvicinare la condizione di Hans Castorp a quella che affligge il melancolico genio düreriano”, ma “ciò che qualifica specificamente il nostro personaggio non è il fatto di essere un melancolico, ma di possedere la rarissima capacità di esserlo”, e dunque di essere in certo modo destinato a un luogo nel quale la patologia diffusa “non è – o non è che in apparenza – la tubercolosi, bensì la forma più grave e pericolosa della melancolia, (…) che non ha origine a Davos, ma si è già manifestata prima del ricovero”. Solo Hans però, in forza della sua genialità, “è capace di opporsi al suo dominio” e, come accadrà, di superare “il limite patologico della sua personalità”: il romanzo è, in questo senso, “la cronaca di una lunga lotta contro la melancolia e la suggestione della morte, la malattia occidentale per eccellenza”.

Una filone di ricerca, oltre quello delle ascendenze dei motivi rintracciabili nella Montagna magica, è rappresentato dalla enucleazione dei temi e dei personaggi che connettono il romanzo ad altre opere di Mann: La morte a Venezia, come ci si poteva aspettare (terminata contemporaneamente, fra l’altro, all’avvio del lavoro sulla Montagna magica, dopo un mese di soggiorno a Davos per stare vicino alla moglie Katia, ricoverata in un sanatorio), e più mediatamente Tristano e Tonio Kröger (a loro volta parenti di Hanno Buddenbrook), ma anche, meno scontatamente, Padrone e cane. Un “idillio” a ben vedere dominato dalla riflessione sul tempo e sull’oblio, forze che rimodellano ininterrottamente “quel terreno alluvionale che è il terreno di tutta la vita [sul quale] noi continuiamo a vivere”. Bauschan, “creatura semplice e sapiente”, d’altra parte, non è estraneo – proprio come, parrebbe, il cane disteso ai piedi dell’enigmatica figura düreriana – a quell’alternarsi di entusiasmo e di ripiegamento in sé stessi che è tipico della melancolia: “la tristezza e lo scoraggiamento minacciano in ogni occasione la sua energia vitale” facendone “il perfetto simbolo della spontanea genialità naturale e, con ciò, il miglior predecessore possibile di Hans Castorp”. Per cui “La montagna magica appare davvero come un’estensione grandiosa del confronto con il dominio della melancolia geniale che l’idillio aveva tematizzato ancor più precisamente della Morte a Venezia” e “Padrone e cane non è affatto inferiore alla narrazione maggiore” sotto il profilo dell’“abilità con cui Mann inserisce le sue figure allegoriche in una trama apparentemente realistica di accadimenti”.

In definitiva, La montagna magica, “romanzo della cultura europea”,è “il romanzo dell’impronta che la melancolia ha inciso sul suo volto: l’epos di un universo intellettuale e spirituale che solo dalla prospettiva del suo fallimento si lascia rappresentare e analizzare”: “lo sfondo costituito dalla rappresentazione della melancolia come condizione piscologica individuale ed epocale permette a Mann di assimilare il destino di Castorp a quello dell’Europa (…) e di fondere in un tutto unitario la cronaca – o il compendio – di un’evoluzione individuale con la critica del divenire storico di una cultura”.

Dopo questa argomentata diagnosi, Crescenzi può passare a una lettura del romanzo che ne mette in rilevo i passaggi essenziali e i personaggi principali, ma soprattutto enuclea, nella trama, il significato di fondo della narrazione: la carriera di malinconico geniale di Hans è iniziata nell’infanzia, quando si è radicata in lui “l’idea che la vita possa essere contemplata e compresa unicamente (…) se assume le apparenze della morte, della forma sottratta al movimento vitale e al cangiante spettacolo del divenire”. La sottovalutazione di quest’ultimo in favore dell’essere, costante e uguale a sé stesso, carattere saliente del pensiero occidentale, si risolve in un “senso di estraneità al flusso spontaneo della vita”, che conviene dunque (illudersi di poter) “osservare solo da lontano e dall’alto”, “da una prospettiva estranea ma intelligente”, sostanzialmente melancolica avendo come presupposto “la debolezza del sentimento vitale”. Ma ecco il punto: “Hans Castorp è il primo dei geniali melanconici manniani a prendere gradualmente coscienza della sua condizione e a rendersi capace di definirla”, e non saranno i discorsi edificanti che l’illuminismo progressista di un altro ospite del sanatorio, Settembrini, gli rivolge con fare pedagogico e al contempo volge contro il nichilista e reazionario Naphta, a produrre in lui questa evoluzione, ma l’amore, l’innamoramento di Hans per la stravagante ed esuberante Clawdia Chauchat, antitesi vivente della vita condotta sotto il segno della sua fine. Non sarà un’educazione filosofica, ma erotica – in cui sono evidenti gli echi del pensiero freudiano, ben conosciuto da Mann – a cambiare il protagonista, in una progressione che rimanda allusivamente alla constatazione del “fondamentale disorientamento della cultura occidentale, del fallimento di tutti gli strumenti mediante cui la filosofia, l’arte e la scienza europee cercano di trovare un senso e dare un ordine alla realtà senza riuscire a rispondere alla domanda primaria intorno alla natura dell’esistenza”. La vicenda di Hans Castorp lascia così intravedere “una metamorfosi narrativa della melancolia düreriana”, che porta il protagonista a comprendere che “la vita è una realtà infinitamente più impalpabile e sfuggente della morte” ed è essa, non la morte, “il vero mistero dell’esistenza”, quella dimensione che pur essendo intimamente legata alla morte ne resta per alcuni versi estranea.