Jim Jarmusch, Father mother sister brother (2025)

Film che ti lasciano un senso di pienezza, la sensazione di un guadagno. Come certi libri che senti che rileggerai. Father mother sister brother è per me uno di quei film. Lo vorresti tenere a portata di mano, un libro che puoi riaprire quando vuoi. Ci puoi scommettere che lo rivedrai, comunque. Non sai quando, ma non perderai l’occasione. Intanto, senza lasciar tempo in mezzo, ne scrivi qualcosa, e lo passi ad amici che hanno di sicuro visto il film.

Ne può nascere, come in questo caso, uno scambio.

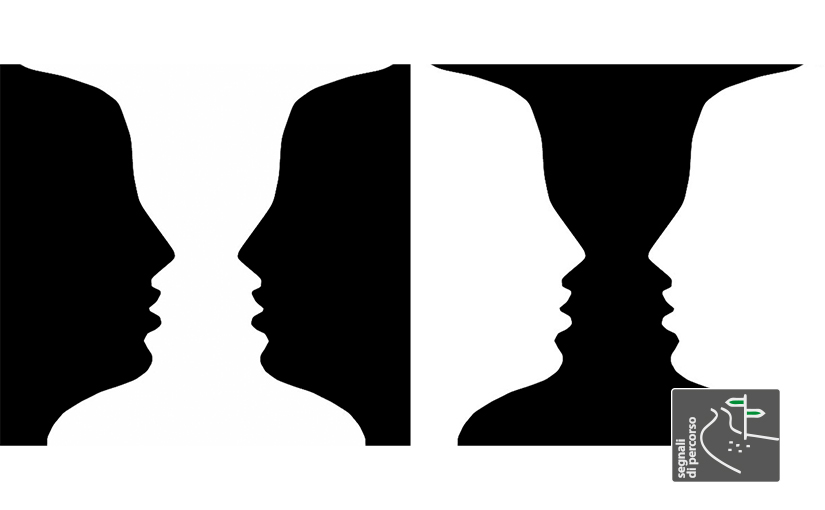

Visioni diverse eppure, lo senti, complementari: come la figura e lo sfondo nell’esperimento che la psicologia della percezione ha reso famoso. Sono ‘veri’ i due volti quanto il vaso che li divide… Si può dire altrettanto delle prime due letture del film di Jarmusch: come rileva, in chiusura, la terza.

1. Carlo Simoni, La gabbia del presente

Figli che han perso i contatti con i genitori, per ragioni varie: ognuno ha la sua vita, sia i figli, con il loro lavoro, i loro amori, le loro famiglie, sia i genitori – ancora capaci di una vita di relazione cui si direbbe avessero rinunciato, oppure dediti alla scrittura, o a piaceri stravaganti, come quello di volare.

Ma i rapporti familiari, il loro disgregarsi, inaridirsi, o comunque l’estraneità che vi si insinua non sono il tema vero. Per quanto verificabile a latitudini diverse e in realtà fra loro distanti, come appunto nel film.

Il tema è la solitudine. La solitudine inaggirabile, quella che sostanzia la vita, la connota al di là delle vicende che possono intervenirvi. Che questo sia il frutto di una generale involuzione delle relazioni umane non cambia le cose: storicizzarlo non addomestica se non per poco, e superficialmente, lo sgomento che deriva dalla constatazione di quello che sentiamo come un drastico impoverimento, indipendentemente dal fatto che si sia potuto far esperienza di una situazione migliore.

Sta di fatto che gli incontri, anche gli incontri con quelli che ci sono più vicini, storicamente, biologicamente, rischiano di metterla in luce questa solitudine fondamentale. Ecco allora la chiacchiera, il tutto bene?, il ti trovo in forma! eccetera, che non bastano a scongiurare l’intollerabilità del silenzio, la paura di dover ammettere che non si ha niente da dire, da dirsi. E non valgono a dissipare questa sensazione di vuoto incombente uscite estemporanee, che a loro modo, e al di là delle intenzioni, rompono per un attimo la scontatezza della conversazione (si può brindare con l’acqua, o con il tè, il caffè?)

Ma c’è dell’altro nei silenzi del fratello e della sorella in visita al padre, o delle sorelle riunitesi in casa della madre: c’è la consapevolezza della pretestuosità. Anzi: dell’ipocrisia della chiacchiera, della sua strumentalità gaglioffa. E allora tacciono, figli e genitori: si lanciano sorrisi di rassicurazione, ma cambiano subito espressione. Anche gli sguardi rischiano di lasciar trapelare l’ossessione di impedire che il vuoto si renda palese, e dunque non resta che appellarsi al tempo, al poco tempo che si ha per restare un altro po’, per fermarsi a cena, per raccontare di sé: magari un’altra volta…

Non si tratta di meschinità, o di insensibilità: a indurre ad abbreviare la visita, a salutare con espressioni di affetto, sincere, e mute nella loro convenzionalità, è un tratto di stile, un modo d’essere, forse l’espressione di una moralità che, dimessa ogni velleità di autenticità, non si arrende all’inautenticità.

Ci sono però anche il fratello e la sorella che si ritrovano a sgombero avvenuto nell’appartamento dei genitori, da poco morti in un incidente di volo, e parlano questi due, rompono la parete invisibile che rende imbarazzate e afasiche le relazioni. Parlano anche di sé: guardandosi nello specchio che offrono loro le fotografie, e le cose, che erano state familiari e han continuato ad esserci dopo che i loro proprietari non ci sono più. Tramite di una memoria trasparente, viva, le immagini; di una memoria opaca e pure potente, le cose, stipate in un magazzino in attesa di una destinazione indecidibile. In attesa che qualcuno ne decreti una seconda morte, perturbante più di quella che si è annunciata, senza tuttavia annientarle, con la scomparsa dei loro proprietari.

È qui che mi è parso di capire (dico così per comodità, ma intendo riferirmi, credo, al momento in cui ho percepito che la storia che mi veniva raccontata mi riguardava, si era congiunta per vie sotterranee alla mia esperienza, ai miei giorni): il presente corre il rischio di rivelarsi inconsistente, muto, imprendibile, vuoto, al punto da contagiare di questa sua inanità chi vi si muove, e la storia che si sta vivendo; non così il passato, il tempo nel quale le storie si depositano, si realizzano, si fanno raccontabili, sia pure a brani, e le fisionomie si sgravano della casualità e della banalità che le contraddistingueva finché erano legate a volti di vivi per emergere invece – ora che i volti persistono solo nella memoria e nel loro succedaneo, la fotografia – nella loro irripetibilità, nel loro destinalità. Tramettendo così anche a chi ancora vive l’illusione di una propria consistenza, di una propria non eccezionalità, ma unicità, che in quanto tale può essere riconosciuta, raccontata forse. A sé stessi, in primo luogo.

Se c’è speranza, non è nel presente che conviene cercarla. Neanche nella leggerezza disinvolta dei ragazzi che volteggiano (spensierati?) sui loro skateboard.

È nel passato che la si può se mai intravedere.

È dal passato che si può trarre alimento per vivere nella gabbia del presente. L’unico posto nel quale ci è dato vivere, per desolato e inospitale che possa apparirci.

2. Marco Frusca, Lo sguardo americano

Sollecitato dalle tue note, trascrivo le mie, che risulteranno forse poco comprensibili o anche contraddittorie, ma erano note ‘ad uso interno’, righe scritte per ripensarci con calma (o forse, a essere sinceri, per dimenticare quel che si è pensato senza sensi di colpa, come si fa con le fotografie da quando c’è il digitale e scattare non costa niente).

Premetto che forse non sono nelle condizioni di serenità necessaria a giudicare in quanto, me ne rendo conto, ho da qualche tempo assunto una postura critica fortemente ‘antiamericana’ – a mio avviso a ragion veduta – che i recenti avvenimenti non hanno fatto che rinfocolare.

Insomma, forse prevale il fatto che il regista sia americano sul fatto che è Jarmusch, uno tra i più ‘europei’ – per ascendenza, per formazione – tra i registi americani (leggo per altro che avrebbe chiesto la cittadinanza francese).

Ho amato Daunbailò, Coffee &Cigarettes, Paterson (per dire solo i primi che mi vengono in mente, senza nessun ordine) tuttavia questo film non può che farmi constatare, in un contesto di discorso più ampio, l’inadeguatezza dello sguardo americano. Anche quando si traveste da europeo.

Ciò che a mio avviso più immediatamente colpisce, ed è comune a tutta la narrativa americana (associando nella categoria letteratura e cinema, ma potremmo anche aggiungere le canzoni), è la povertà dello scambio dialogico. Un ‘minimalismo’ che a volte ci ha affascinato (Trilobiti di Breece Pancake, senza scomodare Faulkner o, a livello più pop, Hemingway) ma che poi ci viene il sospetto sarebbe forse meglio definire povertà di spirito, analfabetismo esistenziale. Ci sono silenzi carichi di non detto e silenzi vuoti. Silenzi non densi ma imbarazzanti.

(Un esempio, a caso, a proposito di modo americano di vedere i rapporti familiari, l’ultimo, celebratissimo Richard Ford, Per sempre. Con un ragionamento ellittico che non faccio qui, questo forse spiegherebbe anche il successo di John Williams, Stoner, a proposito di vite ‘normali’, con lo struggente anonimato del protagonista, ma la sua versione europea, è il racconto Un uomo oscuro della Yourcenar!).

La sintesi – il ‘messaggio’ – sarebbe che, pur amandosi è impossibile conoscersi? Che la durata dei legami, la loro manutenzione si fonda sulla perpetrazione di ruoli scontati e ipocriti?

L’episodio Father vuole mostrare che i figli non conoscono mai veramente i genitori (?). Che i genitori indossano una maschera – scontata, sciatta – per tutelare il loro spazio privato di relazione, per esistere come persone al di là del loro ruolo, che recitano con una laconicità ai limiti dell’afasia (?). Ma quale padre spinge questa ‘recita’ fino ad assecondare l’esistenza di una doppia vita? A fingere addirittura lentezza nei movimenti e incertezza nella voce? (Grande Tom Waits, peccato non averlo sentito in originale). Quali figli non vanno a trovare i genitori per due anni? (In Italia, in Europa, quali figli passano i soldi ai genitori invece di riceverne?). È forse l’episodio più imbarazzante per la prevedibilità del dialogo. (Si potrebbe obiettare che proprio suscitare questo imbarazzo era l’obiettivo del regista…).

Se in Father è il padre che finge, in Mother è una delle figlie a fingere (di essere benestante? Di essere eterosessuale? Di essere felice ‘come vorrebbe la madre’, o comunque sistemata?). Lei, potenziale figliola prodiga, in contrasto con la sorella ‘normale’, impersonata da Cate Blanchett, pienamente aderente, invece, al conformismo borghese e nevrotico della madre scrittrice (di cui si intuisce essere culturalmente e psichicamente l’erede, sia pure con la tragedia di avere molta meno personalità). La madre ha capito le figlie, le ha inquadrate (la scena quando guarda le foto di loro bambine) ma appunto le tiene inquadrate nell’algido rituale del suo ordine.

L’episodio dei due fratelli gemelli, Sister and brother (francamente i più simpatici) pone un problema preliminare non da poco: che per l’appunto sono gemelli. Chiunque abbia avuto a che fare con gemelli sa quanto particolare ma anche problematica sia questa relazione. Mostrare la misteriosa simpatia/sintonia dei gemelli – che si rivela fin nei gesti più semplici, nella confidenza dei corpi, (finalmente contati fisici ‘caldi’!) – è un modo di ‘buttare la palla in tribuna’ (o almeno rischia). Resta comunque l’episodio più convincente, con l’immagine del peso e del volume del passato accumulato – anche da generazioni – da cui si salvano soprattutto alcune immagini cartacee.

Ma, mi viene il sospetto, che non siano da ascrivere al regista questi limiti, anzi, che proprio qui stia la sua bravura: nel mostrare come sono davvero i suoi protagonisti.

Insomma in questo quadro non è il pittore ad essere scarso, è il modello che è brutto.

Dunque, chiudo con un’osservazione che riguarda invece esclusivamente il regista.

L’esile ragnatela di richiami appariscenti, la ricorsività di alcuni topoi che punteggiano gli episodi (il rolex, l’acqua, il brindisi, il ritornello su uncle bob) non costruisce nessuna filigrana. Restano tic narrativi.

Nemmeno bastano le pennellate poetiche rappresentate dal ciclico irrompere degli skateboarders (la stessa poesia del sacchetto di plastica nella sequenza finale di American beauty – rimandi?).

P.S. Rileggendo può sembrare che io, accecato dal mio pregiudizio, consideri astoricamente uno ‘spirito americano’, immutabile. Non è così, ovviamente, so che ci sono delle invarianti ma anche delle declinazioni temporali, anche se qui per semplificazione non ne ho tenuto conto (artisticamente l’epoca di Kennedy non è quella di Reagan etc., recentemente ho addirittura letto di ‘letteratura americana nell’era trumpiana’).

Scusa ma non ho avuto tempo per essere più breve.

E più chiaro.

3. Nino Dolfo, La presenza delle assenze

Premetto e confesso che i film di Jim Jarmusch non rientrano nella mia playlist e in passato non hanno catturato, direi anche quasi mai, l’interesse di un culto carbonaro, di una passione che, come tutte le passioni, deve essere fiammeggiante. Se no, che passione sarebbe? Ma questo Father Mother Sister Brother ha un suo fascino malandrino, rimane intorcinato nella coda dell’occhio, aggrappato ad un neurone, per farmi compagnia nei risvegli notturni durante i quali mi ripasso qualche scena madre. Unico spettatore nella mia privata saletta, ad occhi chiusi. Ci sono film a effetto ritardato, questo è uno di quelli.

Un trittico, tre episodi, sul tema del legame familiare, un topos questo, una sagra eterna della retorica e del melò. O il suo contrario, perché no? La memoria (letteratura, teatro, cinema) ci ricorda che le apocalissi iniziano tra le stanze domestiche. Veniamo da una tradizione novecentesca (Ibsen, Strindberg, Pirandello, Bernhard…) in cui la famiglia (dei patriarchi e delle matriarche) è stata sangue e arena, teatro di guerra feroce, scatola scenica da tragedia greca oggi diventata globale. Oggi la famiglia non è più quell’istituto fondamentale, quella agenzia formativa e oppressiva del passato. È sempre però campo di battaglie, di guerriglie, di guerre fredde, ma non epiche od eroiche. Il che non significa meno crudeli o carogne. Guerre fredde combattute con cinismo tattico da intelligence, in cui le apparenze gli affetti sono atti dovuti, in gran parte simulati, erogati al minimo sindacale. Ognuno per sé e Dio contro tutti. Ecco, meglio dirlo subito: il film di Jarmusch punta il dito su questo immoralismo (ipocrisia, menzogna, anaffettività…) che abita come un verme solitario nel cuore nero del moralismo pompier, da esposizione, della contemporaneità immersa nella placenta degli algoritmi e del web. Che non è solo territorio americano.

Per me è strepitoso il primo episodio, ambientato in quel cottage di una provincia nevosa e senza nome degli Usa. Due figli borghesi piccoli piccoli che vanno a far visita al padre vedovo, tanto per tacitare il residuo terminale di coscienza. Due campioni di un ordinary people lobotomizzato, due pellegrini senza fede al santuario, due benestanti miserabili che dispensano misericordia e sussidio umanitario con il sorriso forzato e lo spirto di chi va dal dentista. Ne viene fuori un incontro imbarazzante, tra silenzi ghiacciati, false promesse e distanze emotive incolmabili, divergenti. In questo deserto interiore, in cui ogni sussulto umanista è stato sterminato, si salva il padre (l’immenso Tom Waits), ultimo dei picari, cialtrone di genio, che prende la vita come meglio gli va e sa che il (buon?) sangue è il primo a mentire. Il pessimismo rimane sempre illuminante oltre che illuministico. In un vecchio film americano degli anni ’70 – Uomini e cobra di Joseph Mankiewicz, un “ribelle” infiltrato a Hollywood che in un western si permetteva di parlare della criminalità dei colletti bianchi – si dice: “Tra gli uomini e i cobra è sempre meglio fidarsi di chi striscia”.

Secondo episodio, a Dublino. Qui una madre, donna di marmorea compostezza, scrittrice realizzata e nessuna vocazione a fare la chioccia apprensiva (Charlotte Rampling: l’ho sempre amata per come sa recitare in sottrazione, reinventandosi ogni volta, maschera sublime), convoca le due figlie, che non nascondono di soffrire l’ombra genitoriale autoritari, per il consueto incontro annuale, una sorta di buro-anniversario. Una tazza di tè in un interno vittoriano, formalità da cortesie per gli ospiti, dialoghi improntati allo sciocchezzaio delle buone maniere, sorvolando il nodo delle dinamiche familiari, lasciando sospese le domande sulla sostanza delle relazioni e il loro status quo identitario.

Infine il terzo episodio, a Parigi. Quello più diverso e anche più ambiguo e aperto. Forse anche più rassicurante. Due gemelli, maschio e femmina, si ritrovano nell’appartamento dei genitori recentemente scomparsi in un incidente aereo. La casa è vuota, tranne per una scatola di ricordi. Il mobilio è stato accatastato in un garage in attesa di destinazione, probabilmente per finire alla discarica. Gli oggetti parlano da remoto e i fantasmi si muovono felpati nella memoria, tra le mura. I due giovani si aggirano tra le stanze scambiandosi riflessioni, ricordi, ma anche vibrazioni di tenerezza, scoperte. Un’atmosfera che oscilla tra la malinconia del lutto e la responsabilità di affrontare il dopo. Il vuoto denota una perdita, ma è anche un foglio bianco da scrivere, uno spazio cavo da riempire. Il passato è solo un molo verso il futuro. Può essere questo il vero senso che unisce le generazioni?

È un impianto molto teatrale quello del film di Jarmusch in cui il cinema, con gli sguardi e le immagini, riesce a dare il nome alle cose. Gilles Deleuze ha scritto che il cinema è il modo di vedere le cose realmente, non semplicemente come appaiono. È un cinema della non-azione quello di Jarmusch, non accade nulla perché tutto è già accaduto. E il nulla comunque bisogna sempre saperlo descrivere. Bisogna saper evocare la presenza delle assenze. Jarmusch è da sempre un minimalista che racconta la banalità del (nor)male attraverso gli “scarti” narrativi, là dove l’insignificanza nasconde il sugo della storia. Impresa nella fattispecie, compiuta.

PS. Non ritengo antitetiche le impressioni di Carlo e Marco. Sono semplicemente attigue, complementari. Fanno parte della complessità, che è ricchezza e speranza di rendere il mondo un posto migliore.