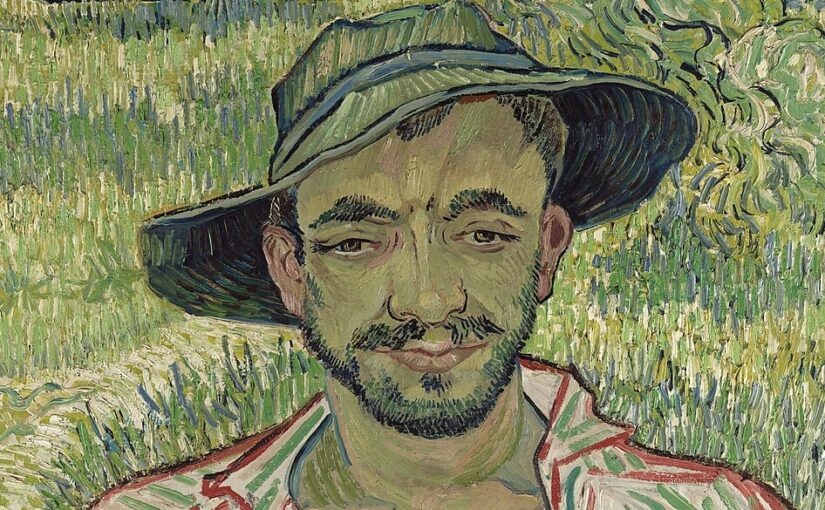

Georgi Gospodinov, Il giardiniere e la morte, Voland 2025 (pp. 208, euro 19)

Ho trascritto i brani che non volevo dimenticare. E adesso? Come si fa a scrivere una nota su un libro come questo? Selezionare le citazioni, certo: mi ci sono messo, dispiacendomi per quelle cui rinunciavo, poi ho lasciato. Già era stata una violenza estrapolarle dal testo, non me la sentivo di aggiungerne altra selezionandole. Perché non c’è gerarchia fra cose che contano e cose che contano di meno o non contano nel racconto di questa morte che è anche storia di una vita, anzi di due: quella del padre (che occupa gran parte della seconda parte del libro, quella, non a caso, dedicata al periodo seguito alla sua morte) e quella dello scrittore, il figlio.

Ho provato a raggruppare le citazioni per tema. Peggio che peggio. Perché la forza di questo libro, la sua capacità evocatrice, poetica, sta nel non tracciare confini, da una parte, tra fatti, episodi vissuti e puntualmente raccontati dal padre (che ne restituiscono l’identità), riferimenti alla storia familiare e a quell’altra, collettiva, politica, e, dall’altra parte, tra espressione di sentimenti, riflessioni, conclusioni e bilanci esistenziali, di quelli che ti raggiungono come si riferissero a te, come se ti appartenessero, come se ti fossero appartenuti sempre. Classificare secondo uno schema del genere le citazioni le fa diventare aforismi, anziché approdi, se pur momentanei, di un’esperienza.

E allora?

Rinunciare alla nota, e invitare a leggere questo libro pagina per pagina?

Oppure lasciarli così, questi brani, nell’ordine in cui nel libro si susseguono, nell’ordine in cui li si è trasferiti qui. Per rileggerli, ogni tanto. Per ritrovarci il me stesso che ha letto questo libro, le ragioni, le emozioni, i momenti di più forte condivisione che mi hanno impedito di rinunciare a copiarli.

Seguire dunque i due versanti del romanzo: il crescendo dell’approssimarsi della morte, e poi il diminuendo dell’elaborazione del lutto.

Punto di partenza, l’incipit, uno dei migliori che mi sia capitato di leggere: “Mio padre era giardiniere. Ora è giardino”. L’autore stesso sembra folgorato da questa constatazione d’apertura: “Non so da dove cominciare. (…) Si parla di fine, ovvio, ma da dove comincia la fine?”. Domanda legittima, dal momento che “alla fine di questo libro l’eroe muore. Neppure alla fine, già a metà – lo spartiacque fra i due versanti, appunto –, ma poi è di nuovo vivo, in tutte le storie di prima che se ne andasse o anche dopo. Perché (…) nel passato il tempo non va in un’unica direzione”. Nel tempo passato e tanto meno in quello della narrazione. Anche se la morte non risparmia né i personaggi né i narratori: “Solo le storie sopravvivono. E il giardino che mio padre aveva piantato prima di andarsene”. Questo romanzo è, anche, un tributo del figlio al padre: ognuno fa quel che è capace di fare. Il figlio un libro, il padre un giardino… Ed ecco una delle prima riflessioni che, si diceva, sarebbe forzato staccare dal contesto che le suscita: “Di sicuro è per questo che raccontiamo. Per creare un altro corridoio parallelo, nel quale il mondo e tutti quelli che lo abitano siano al loro posto, per deviare il racconto in un’altra aiuola, quando si affronta il pericolo e la morte deborda, come il giardiniere devia l’acqua sulla vicina aiuola dell’orto”.

Ma attenzione, avverte l’autore: “questo non è un libro sulla morte, ma sulla malinconia per la vita che se ne va. C’è una differenza”. E “questo libro può (…) avere molti inizi, la fine però è una sola. Ma anche lei è mutevole, almeno finché raccontiamo.

“Niente di grave” resta l’espressione preferita dal padre anche quando la sua salute cede all’età. “A settantanove anni si prendeva cura di un enorme giardino, con ortaggi, alberi da frutto e fiori”, perché quel giardino “gli aveva salvato la vita dopo il primo tumore, gli aveva concesso diciassette anni (…). Lui e il giardino diventavano una cosa sola, lui non lo abbandonava e il giardino non l’avrebbe più lasciato andare. Li legava un destino particolare e una sorta di patto faustiano”.

È spesso uno scarto improvviso che introduce notazioni che sembrano versi di una poesia: “Che i fiori non siano davvero i periscopi segreti dei morti, che giacciono sotto di loro e osservano il mondo attraverso i loro steli?”

La morte, la vita… Ma “di cosa parliamo quando parliamo della morte? Di chi se ne è andato o di noi? Dell’assenza stessa?”. Il fatto è che – intuisce lo scrittore – “la sua presenza finora confermava anche la mia propria presenza, la presenza della mia infanzia. D’altro canto, la sua assenza mette in moto tutto il meccanismo della memoria. (…) E bisogna riconoscere che si tratta sia di un lavoro per la memoria di chi se ne è andato sia di un lavoro rivolto a noi, un lavoro in un certo senso egocentrico teso a salvare noi stessi, al nostro personale rimanere dopo che qualcuno ci ha lasciato.

Noi ci siamo ancora quando se ne va l’ultima persona che ci ricorda come bambini?

Di cosa parliamo quando parliamo della morte? Della vita ovviamente, di tutta la sua incantevole fugacità”. “Ci rimane almeno la consolazione che sperimenteremo la morte dei nostri genitori solo una volta. Della nostra morte non parlo affatto. Quella non la sperimentiamo neppure una volta”.

Frasi che non chiedono un commento. Solo l’ascolto, e la rammemorazione.

Ma prima della morte, i giorni della malattia “Ogni descrizione medica, perfino quando riguarda una respirazione normale e una mucosa rosea, in realtà ti strappa dal normale ordine dei vivi. La lingua diventa una clinica. E quanto più è dettagliata la descrizione, tanto più estraniato diventa l’uomo. Non più uomo, ma paziente. La descrizione oggettiva della situazione, in realtà, ti trasforma lentamente in un oggetto. La prima autopsia, ancora da vivo e senza anestesia, la fa la lingua”.

E insieme a quella cambia la percezione di sé, l’idea che ci si è fatta del posto che si occupa rispetto agli altri: “Percepisco come in lui aumenti il senso di colpa – la colpa di essere malato, di stare a letto, di dare fastidio agli altri, di rovinare loro la giornata, la colpa di essere loro di peso…”.

Non si tratta solo della malattia. È la vecchiaia che interviene a rendere incerta l’identità: “Lo guardo e penso che non ci hanno insegnato a invecchiare. Cosa si fa alla fine della vita? Come rallenti, come ti abitui al fatto che il tuo compito adesso consiste nel riposarti (ma è un compito, riposarsi)?”.

Sprazzi di quotidianità intervengono nei giorni irreversibili del declino: “Mio padre è alle prese col giornale che gli ho portato stamattina. Ormai i giornali li leggono solo i malati. In questo c’è qualcosa di significativo. Mio padre segue tutte le notizie in televisionee leggei giornali, si emoziona, si arrabbia. Perché quelli che stanno per lasciare il mondo seguono le notizie che lo riguardano? Forse perché sia più facile quando si dicono: lascio un mondo che, in ogni caso, sta andando a rotoli, perché dovrei rimpiangerlo? (e le notizie sono apocalittiche, in totale sintonia con la nostra apocalissi privata). Oppure vogliono vivere anche gli ultimi minuti in questo mondo, proprio la quotidianità, di cui è intessuta la vita, la trama del mondo, le cose banali. (…) A volte provo imbarazzo, quando gli do il giornale e vedo i titoli in prima pagina. Dio mio, quante idiozie deve leggere in questi ultimi giorni. Provo vergogna per il mondo in cui mio padre se ne sta andando”.

Lo scrittore non nasconde il farsi della storia che sta narrando, le sue titubanze, il suo attardarsi: “Mi rendo conto che sto provando a rimandare la parte più terribile della storia, la morte stessa, prolungo gli ultimi giorni, torno indietro alla sua prima morte di diciassette anni fa, mi vengono in mente storie di quando lui era vivo, anni prima del momento attuale. So che non possiamo saltare la morte. Ma almeno rimandarla ancora un po’. Raccontare una morte non è più facile che viverla.

Ma la morte, poi, arriva: “non ci sono state ultime parole. Voleva solo che gli aprissimo la finestra e ha fatto un cenno con la mano. Alla fine, e forse sono state queste le sue ultime parole: mi fa molto male ormai, mi fa molto male… E poi, alcuni minuti o un’ora prima che se ne andasse, tentò di drizzarsi e fece un semicerchio con la mano. Alla fine, il dolore è incommensurabile, il dolore col quale la vita si strappa dalla vita”.

Una distinzione però, decisiva, fra la morte e il morire. “Mio padre è morto e mio padre sta morendo – sono due frasi del tutto diverse. La prima è un fatto, una conclusione, l’altra un romanzo. Una storia lunga, con alternanza di speranza e di disperazione che si nutrono a vicenda e si ravvivano. L’ossigeno della prima alimenta in continuazione il fuoco della seconda”. Anche se – lo dice anche Susan Sontag in Malattia come metafora (in queste note il 7 febbraio 2021) – “non c’è mito riguardo a un malato di cancro, uno che sta morendo di cancro, non c’è alcun romanticismo. Si distoglie lo sguardo. La malattia ti invade da dentro, ti divora. Spuntano fuori solo le tue ossa, visibili attraverso la pelle trasparente. Per la tubercolosi ci può essere poesia e La montagna incantata, ma per il cancro una montagna incantata non esiste. La montagna disincantata del cancro”: “sapevo (lo sapeva anche lui) che non c’era nulla da fare, che quella era l’ultima notte. La notte con la maiuscola. La notte più lunga. Provavo a immaginare cosa sente un uomo in una notte simile, nell’ultima notte, nelle ultime ore. E io, che credo nelle parole, non avevo alcuna parola”.

E quando la morte infine arriva, l’assenza di un saper fare assicurato dai riti cui fino a qualche decennio fa ci si poteva ancora appellare balza in primo piano: “Cosa si fa dopo? Dovevo chiudergli gli occhi. Così era scritto sui libri. (…) Perché nessuno ci insegna cosa fare con la morte degli altri? Perché nessuno ci insegna come si muore, come dobbiamo morire? Non gridavo, non urlavo, lacrimavo solo in silenzio”.

Non è rito, ma semplice procedura, asettico protocollo quello messo in atto dall’agenzia delle pompe funebri: “Telefonai. Spiegarono che per prima cosa avrebbero mandato un medico per constatare la morte, poi sarebbero venuti loro. (…) Il medico arrivò, disse buongiorno, diede un’occhiata alla stanza, chiese la carta d’identità (…) e si sedette qualche minuto in cucina per compilare il documento. Tutto sommato la carta d’identità era per lui più importante del corpo del defunto. Se ne andò, poi vennero i ragazzi dell’agenzia. Mettemmo i suoi vestiti nel borsone con cui era arrivato il mese prima. Due portantini sollevarono il corpo col lenzuolo e scesero per le scale. Li seguivo col borsone che, ormai, non gli serviva più. Lo caricarono su un furgone, sbatterono le porte e partirono. E scoppiai a piangere come un bambino”.

Disorientato quanto gli umani, “il cane, il suo amato cane, con cui divideva tutto (…). Mentre lui lavorava in giardino, Džako aspettava fuori dal recinto e gli faceva compagnia. Nell’attimo in cui mio padre finiva il lavoro, il cane gli saltava sulle gambe e gli portava la palla per giocare. Mangiavano insieme, dormivano insieme”. Ma anche per quanto riguarda gli animali, gli animali e la morte, non c’è più una strada segnata da seguire. “Un tempo, da queste parti, quando moriva il padrone di casa bisognava comunicare la notizia a tutti gli animali domestici. Il padrone è morto, che voi restiate vivi – si diceva alle pecore e ai cavalli. (…) Ora noi lo dovevamo dire al cane Džako, che non si staccava mai da lui, alla gatta Kokorčo, che mio padre aveva raccolto appena nata e nutrito col biberon, come pure all’altro cane, Ceri, che sorvegliava il cortile. Come si fa a dire a un cane che il suo padrone non c’è più?

Cosa passa nella testa di un cane il cui padrone manca da alcune settimane… Dove sei, ho annusato dappertutto, prometto che non salterò sul tavolo, che ti lascerò dormire il pomeriggio, che non mangerò il cibo del gatto, che non ti tirerò i pantaloni, che non caccerò i ricci nel giardino, non provocherò il cane grosso, non calpesterò i tulipani e nemmeno i gerani, che non… quello che vuoi. Su, vieni, non stare più nascosto…

Il cane rifiuta per ultimo di accettare la morte del suo padrone. E per ultimo lo dimentica, come sappiamo dall’Odissea di Omero”.

Ma non è finita: “la grande arte del pianto funebre non esisteva più” e “il rituale dei funerali sembra avere lo scopo di allontanare e di separare, di preparare il defunto al viaggio e quelli che sono in lutto all’assenza. Il prete legge a lungo, in tono di recitativo (…). Il cimitero in cui è stato sepolto è fuori dalla città o dal paese, fuori dai posti dei vivi, fuori dalla vita”. Fuori dalla cultura, pur essendone un prodotto, perché “la cultura ormai non è più in grado di occuparsi di un corpo deposto nella terra, là è la natura a entrare in funzione. È lei che si prende cura di lui, della decomposizione di quella carne. La natura è l’ultimo anatomopatologo, riduzionista e decostruttivista allo stesso tempo. Evitiamo di pensare che cosa accada al corpo laggiù, in realtà nulla di innaturale. (…) Così immaginavo, dopo un po’ di tempo, il pezzetto di terra in cui giace mio padre – fiori, piante aromatiche e api ronzanti, che si abbassano in volo verso di lui con le ultime notizie dei campi e dei giardini vicini”.

Eccoci al dopo, All’assenza e al farsi una ragione di essa. “Sembra che dopo ogni morte e anche dopo ogni nascita il mondo ricominci da capo. La cronologia personale muta dopo simili avvenimenti e si aprono nuove ere. Cominci a dire: era così prima che morisse mio padre. Oppure: quando era vivo mio padre. Oppure: due anni dopo che…

Era successo lo stesso anche quando è nata mia figlia. Il mondo si divide bruscamente in due: prima della nuova (o della sua) era e dopo”.

Il quaderno scritto dal padre nell’ultimo anno sembra però gettare un ponte tra il mondo in cui lui c’era e quello in cui non c’è più: “Possiamo tranquillamente definirlo il Diario del giardiniere. Ha scritto annotazioni per ogni giorno in cui ha fatto qualcosa nel giardino, quando e cosa ha piantato, quando ha spruzzato, quando ha innaffiato… (…) L’ultima annotazione di mio padre sul quaderno nero risale al 25 settembre. Ed è: Ho innaff. la ser. Aveva radunato tutte le forze per innaffiare la serra, ma non ce l’ha fatta a completare l’annotazione. (…) Giardinaggio e morte. Penso che possiamo riconoscere il giardinaggio come originariamente orientato contro la morte. Pianti di continuo qualcosa nel giardino e aspetti che dopo qualche tempo avvenga il miracolo e spunti qualcosa diverso dal seme che hai seminato, verde e cresciuto in alto, con foglie e fiori, con frutti, diverso ma che lo continua, lo stesso, carne della sua carne (la lingua pensa principalmente per metafore dal mondo animale). Penso che l’idea della resurrezione sia un’idea botanica”, tanto più che le piante “possiedono un superpotere in più rispetto a noi. Sanno come morire, in modo da tornare di nuovo in vita”. Ma ora? “Cosa succede al giardino davanti alla casa quando manca il giardiniere… Le ciliegie maturano e cadono, le pere, le prugne… L’erba comincia a spuntare sul sentiero. Il giardino continua a crescere anche senza il suo giardiniere, quanto ha seminato cresce ancora, attecchisce, ma anche la parte selvatica si fa strada, dopo qualche tempo l’erba conquista tutto. (…) Il cane Džako saltella lì intorno e aspetta che appaia mio padre. Penso che qualcuno avrebbe dovuto comunicare anche alle rose che mio padre non c’è più, perché non si stupiscano. La morte spiegata a rose e cani”…

L’elaborazione del lutto, come abbiamo imparato a dire, ma – riflette lo scrittore – “io sono rimasto al dolore. Prima è un lungo dolore. La malinconia viene dopo…”. E la scrittura, che cosa può fare la scrittura? “Chi può dir com’egli arde, è ’n picciol foco, scrive Petrarca in uno dei suoi sonetti. Sì, questo è verosimilmente il piccolo fuoco del lutto, se puoi parlare, scrivere, ordinare le parole. Sono solo in dubbio se i rametti di queste parole lo allevino o lo fomentino ancora di più”. Certo è che “questo libro non ha un genere facile, se lo deve trovare da solo. Come non ha genere la morte. Come la vita. E il giardino? Forse è esso stesso un genere o raccoglie in sé tutti gli altri. Romanzo elegiaco, romanzo memoir o romanzo giardino. Comunque, è per la botanica della malinconia. Per un intero anno dopo questo non sono riuscito a scrivere nulla, mi dice un amico. A me, invece, solo la scrittura mi salva. Immagino mio padre sbirciare da dietro le mie spalle, leggere e rimproverarmi. Non occuparti di queste cose, scrivi altri libri”.

Resta il fatto che “ciò che sto scrivendo, in teoria, dovrebbe essere su di lui, ma è anche su di me e su tutti i padri di cui inseguiamo le orme.

Per la prima volta da anni scrivo a mano. Ho scoperto che solo così posso scrivere su mio padre.

Ho cominciato quando ero accanto al suo letto, gli davo le pasticche, cambiavo i cerotti con l’anestetico che doveva penetrare attraverso la pelle, gli chiedevo della sua infanzia. Mutavo la fine in parole, perché fosse sopportabile, volevo ricordare tutto, perché non avevo una memoria come la sua, non avevo la sua memoria socratica, che non abbisognava di foglio e matita…

Volevo che quanto scrivevo fosse anche fatidico e leggero”.