Ian McEwan, La ballata di Adam Henry, Einaudi 2014 (pp. 202, euro 20)

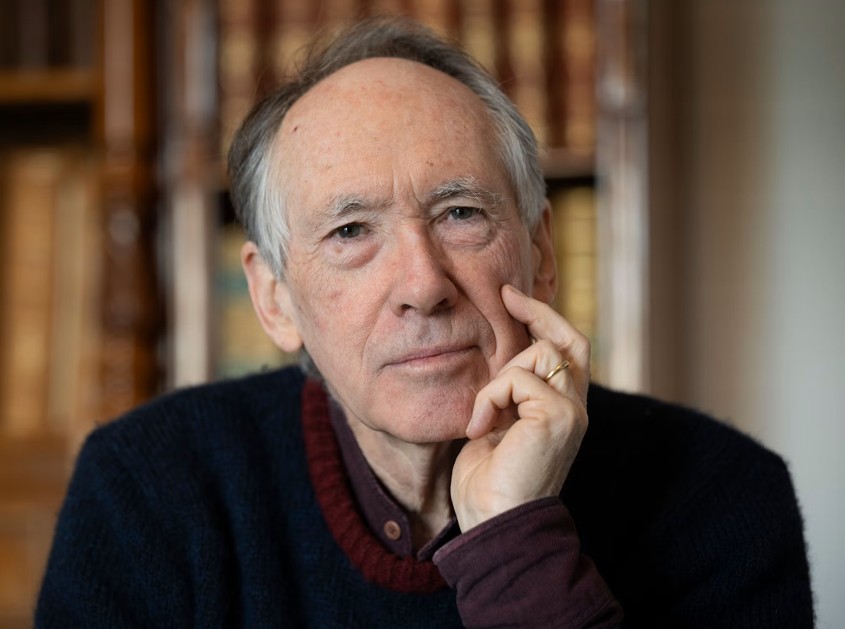

Se Lezioni, l’ultimo romanzo dello scrittore inglese è stato accostato a quello che molti ritengono il suo capolavoro, Espiazione, questo sembra ricollegarsi a Sabato, scritto una decina d’anni prima. Anche qui la figura di una professionista – una giudice di famiglia -, che richiama il neurochirurgo di Sabato non solo per la dedizione e la competenza con cui svolge il suo lavoro, ma per averne fatto il terreno sul quale si misura un’etica che dall’ambito professionale si estende alle relazioni sociali e si risolve – nella giudice – in un’apertura agli altri pacata, razionale. In una riservatezza empatica, verrebbe da dire.

Anche qui, l’ordine delle cose è turbato da un evento imprevedibile, senz’altro affrontabile ma le cui conseguenze si riveleranno tali da sovvertire nell’intimo esistenze appaganti e sostanzialmente serene. Anche se quella della quasi sessantenne Fiona, la giudice, soffre di un rapporto coniugale che dall’amore è scivolato nell’amicizia, evoluzione nell’ordine delle cose, agli occhi di lei, ma che suscita nel marito, affermato docente universitario, il desiderio di un ultimo rapporto che lo compensi dell’erotismo ormai sfumato nel loro matrimonio. Sentimenti oscillanti e alterni, fra rabbia e risentimento contro il consorte, paura della futura solitudine e sensi di colpa per il posto preminente assegnato per anni al proprio lavoro a scapito della vita di coppia, invadono la protagonista, richiamando a volte quasi letteralmente le reazioni di un altro personaggio femminile venutosi a trovare in una situazione analoga, la Monique di Una donna spezzata, di Simone de Beauvoir.

La crisi coniugale non intacca il rigore con cui la giudice svolge il proprio lavoro, che anzi le offre la possibilità di contrastare il disorientamento interiore. Ma è proprio a seguito di uno dei processi che la costringono a prender posizione in vicende non solo sentimentalmente aggrovigliate ma, non di rado, complicate sotto il profilo bioetico, che si troverà coinvolta in una relazione umana che va ben oltre i confini stabiliti dal suo ruolo. E qui, la norma della legge dovrà confrontarsi con il dettato morale, il lavoro del giudice con la sensibilità della persona, portando a un esito che scuote nel profondo la concezione che di sé Fiona aveva guadagnato e nonostante tutto conservato.

Il confronto continuo fra il dramma vissuto in privato dalla protagonista e i conflitti laceranti cui il suo lavoro le impone di trovar soluzione anima la trama del romanzo, dando tuttavia spazio – certo non come in Sabato – a un terzo fronte, quello che i notiziari puntualmente richiamano riferendo delle “barbarie del giorno”: attentati suicidi, bombardamenti sui civili, macerie e corpi dilaniati.

Un ulteriore, tutt’altro che secondario, tratto accomuna i due romanzi: sia il neurochirurgo che la giudice ascoltano (e lei esegue, anche, al pianoforte) la musica di Bach, rivelando una propensione che sembra pervadere la prosa di McEwan, precisa e rattenuta, capace di narrare con il tono di chi descrive, di analizzare e comunicare sentimenti senza lasciar trasparire e ancor meno sollecitare immedesimazioni. Lo spinoziano “capire, non giudicare” potrebbe essere il motto di questa scrittura ispirata da un senso dell’equilibrio che non è mai distacco.