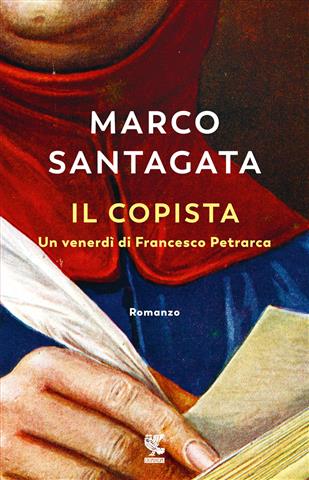

Marco Santagata, Il copista, Guanda 2020 (pp. 144, euro 16,00)

“La schiena rigida, le giunture anchilosate”, “l’ulcera allo stomaco”, “uno stimolo al basso ventre” e “un confuso desiderio di urinare”, sintomi di quella che oggi si riconoscerebbe come prostatite, che tuttavia non escludono il desiderio confuso di “versare il seme dentro al corpo di una sconosciuta”: il ritratto, o il quadro nosologico se si vuole, di un vecchio, insomma, che pure non ha superato i 64 anni. Ma nel Trecento era una bella età… Eh sì, perché il vecchio di cui si parla – immalinconito, rancoroso e solo, non fosse per la presenza dei una vecchia governante – è Francesco Petrarca, e chi lo descrive con tanto spietato realismo è un petrarchista di fama internazionale, cui dobbiamo la cura di un’edizione recente del Canzoniere (nei Meridiani Mondadori) e l’individuazione della novità rivoluzionaria del poeta, la cui poesia – leggiamo in un saggio pubblicato nel sito dell’autore: – “rompe con la dimensione sociale” per sostituivi una dimensione interiore”, al cui centro non c’è più “l’amata”, ma “l’Io del poeta”. Non è tuttavia lo storico della letteratura che incontriamo qui, bensì il romanziere, che rivisita la materia dei suoi saggi in chiave narrativa (così aveva fatto anche nel 2015 a proposito di dante e Beatrice con Come donna innamorata (Guanda). Altrettanto adesso, con un romanzo – che aveva già visto la luce dieci anni fa da Sellerio e ora l’autore ha rivisto – nel quale compaiono anche lo scetticismo e i dubbi religiosi del poeta, aspetti già sondati in sede accademica e che ora si fanno ingrediente non secondario di un ritratto che, pur sempre entro i limiti della verosimiglianza e del rispetto della verità storico-biografica, deve molto all’immaginazione del narratore. A partire dalla scelta di avvicinare il protagonista in un giorno per lui fatidico, un venerdì – siamo a Padova, nel 1368 –, un venerdì come quello che nel 1327 ricorreva il 6 aprile, data del primo incontro con Laura ad Avignone; un venerdì come quello della sua morte per peste nel 1348. Una Laura che nel frattempo aveva vissuto, comunque, e aveva fatto a tempo a invecchiare (a differenza delle donne dello Stil Novo che potevano morire, ma non conoscere la terza età, ci fa notare l’autore stesso in un’intervista sulla Lettura dello scorso 10 maggio) e a diventare una “matrona sfiancata dalle gravidanze”, di cui l’ultima volta che l’aveva vista non aveva potuto non notare il “culone ballonzolante” e la “pancia gonfia che neppure si distingue dalle tette”.

Ma si deve all’immaginazione partecipe del narratore anche la descrizione non solo degli acciacchi fisici del poeta, ma anche dei suoi dolori morali: per l’abbandono, l’anno prima, da parte del suo giovane copista, tal Giovanni Malpaghini, su cui aveva trasferito le aspettative che il figlio Giovannino (ormai morto da tre anni, anche lui di peste) aveva deluso, con il suo assoluto disinteresse per la cultura, e che non aveva potuto soddisfare neanche il nipote Franceschino, figlio della figlia Francesca, la precoce scomparsa del quale ha ancor più irrimediabilmente ferito l’animo del nonno.

Una vita famigliare travagliata, che nega ogni consolazione al vecchio poeta, e si era svolta del resto all’insegna di un rapporto equivoco, e spregiudicato, con le donne, tanto che entrambe le madri dei due figli restano ignote (come del resto quella, o quelle, dei cinque figli di un amico di Petrarca, Giovanni Boccaccio, che compare nel romanzo). Senonché, anche in questo caso la fantasia dell’autore cerca di colmare un vuoto, almeno per quel che riguarda la genitrice di Giovannino: una zingara, “capelli corvini, pelle ambrata, lucida, profumata” (“Caro Francesco, a te sono sempre piaciute le baldracche, si diceva. Puttane e concubine sono le mogli del poeta!”).

Resta nella mente, a letture finita, la figura di questo vecchio ridotto a pagare in solitudine il prezzo di una vita condotta all’insegna di un “desiderio bruciante di gloria” che si è rovesciato ormai nel quotidiano “desiderio di avvoltolarsi nel dormiveglia”, in “un torpore animalesco”, in una “pigrizia” che dal momento del risveglio si è via via estesa all’“intero arco del giorno”, sì che la pur continua produzione di scritti, accolti da una schiera di estimatori diffusi in tutta Europa, è solo il frutto di una coazione, di un lavoro in cui la “grazia di un tempo” ha lasciato il posto ai “sotterfugi” sufficienti per scrivere “frasi ritrite” e lettere del tutto formali: “Caro Francesco – è la sconsolata e lucida ammissione del poeta – tu petrarcheggi, sei la scimmia di te stesso”. Ma un “compiaciuto disincanto” ha nonostante tutto la meglio: “il barare era un buon mezzo, se non per conquistare la fama, almeno per conservarla”. È il ritratto di un uomo malato di un bisogno insopprimibile di riconoscimento quello che alla fine il romanzo ci consegna, un Petrarca molto attuale, anche in questo.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.