La vita quotidiana e le figure che animano palazzo Leopardi riempiono le pagine di un immaginario, ma non inverosimile, quaderno di Paolina, divisa tra passione per lo studio e senso di segregazione; vaghe speranze d’amore e consapevolezza del proprio infelice aspetto; soddisfazione per le prime prove della genialità del fratello e timore che il suo desiderio di gloria si traduca fatalmente nella decisione di lasciare Recanati, di valicare quei «monti azzurri» che chiudono l’orizzonte, e sembrano evocati nella composizione cromatica che William Turner creò nel 1819. L’anno stesso in cui Giacomo tenterà di fuggire dalla casa paterna e, a poche settimane dal fallimento del suo disperato progetto, comporrà L’infinito, dove non i monti lontani ma la vicina siepe impedisce allo sguardo di giungere all’ultimo orizzonte. Sarà in questi versi che Paolina potrà credere, sia pure per poco, di intravedere l’approdo all’idea che, a confronto dell’immensità dello spazio, e dell’incommensurabilità del tempo, l’altrove sfumi nel qui, nel posto in cui ci è stato dato di vivere.

Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dal romanzo:

Nell’Agosto del 1817

Anche oggi è accaduto. So intuire qual è il suo stato al solo vederlo lasciar di furia la biblioteca, per serrarsi nella sua camera; di lì a poco sortirne e quindi prender a vagare per la casa, e in fine tornare al suo tavolo e guardar alle carte, nere della sua scrittura, come a cosa d’altri, cui lui non avesse messo mano e anzi non potesse riconoscervi senso alcuno, ma solo ritrarne un’estraneità che confina col disgusto. Riprende allora quel suo peregrinare di stanza in stanza, evitando, se ne avverte il passo, nostro padre più di tutti.

Stamattina l’ho veduto celarsi dietro a un divano, pur di non dover incontrare nostra madre che al solito, preceduta dal rumore degli stivali da uomo che indossa in casa, s’aggirava occhiuta e severa in queste sale che non abbandona mai se non per recarsi alla chiesa. Sollevato al vederla uscir dalla stanza, gli è però toccato d’incappare nel genitore ed esser obbligato a finger di ricercare non so qual volume e, interrogato con sollecitudine dello stato che pur tuttavia manifestava nel pallore del viso, e nella lassità del corpo, dover allora cercar appiglio in non so qual lieve malessere e dunque rintanarsi senz’altro nella camera e restarvi, senza più neanche aver il conforto di quel tornar ancora e ancora a macinare i pavimenti.

Mi guardo bene dal rivolgergli parola quando lo vedo in tale stato, e anzi procuro io per prima che non abbia a incontrarmi, ricorrendo a volte allo stesso suo stratagemma col nascondermi nell’anfratto d’una porta doppia. Non diversamente da me si tiene Carlo, capace di seder per ore immobile, collo stesso libro innanzi, quando l’altro non è buono di star fermo al suo lavoro. Costa poi fatica a entrambi non lasciar che trapeli il sollievo che c’inonda quando vediamo nostro fratello cader di peso, in fine, su di un canapè, il volto dilavato e le membra affrante come chi abbia dovuto sobbarcarsi a un lavoro non proporzionato alle sue forze. Solo gli occhi e la piega dolce delle labbra dicono esser quella stanchezza il segno non già d’una resa, quanto d’una silenziosa vittoria. Può non giungere nel medesimo giorno questo riaffiorar alla vita, ma doversi attendere a lungo: è il rinnovato fervore col quale vediamo Giacomo scrivere, guardar dalla finestra, intinger la penna e riprender a farla correre sul foglio a dirci allora esser nuovamente avvenuto il miracolo. Non saprei come dir altrimenti questo trasmigrar subitaneo – che intuisco, però, lungamente, e dolorosamente, maturato – da quel mondo vuoto e oscuro in cui sembrava esser caduto a quest’altro, che l’espressione del viso dice non esser stato accolto festosamente come nulla fosse accaduto; nel quale tuttavia la tristezza che su di lui sempre aleggia pare esserglisi fatta alacre amica.

Che cosa lo fa trascorrer dall’una all’altra di queste condizioni dell’anima?

Qual è il pensiero che lo fa emergere da quella notte per riportarlo non già alla luce del sole – ch’egli non ama, tanto da tener sempre socchiusi gli scuri delle finestre vicine al tavolo cui siede – ma, vorrei dire, al cielo tenue e fuggitivo che separa il tramonto dall’oscurità?

Me lo sono chiesta cento volte, e sono oggi tornata a domandarmelo. Non so trovar risposta, ma mi son fatta persuasa, ora, che neanche il mio fratello diletto saprebbe sciogliere il mistero che nella sua anima alberga, e tanto meno trovar riparo da quell’oscillare ch’egli pur credeva qualche distrazione avrebbe potuto donargli col vincer la noia, madre subdola della malinconia. Ma quale mai divertimento è possibile nel luogo in cui la sorte ci ha fatto nascere, e la famiglia tiene? Lo studio è per Giacomo l’unico possibile, e vi s’è gettato disperatamente sin da quando aveva compiuti i tredici anni, temerariamente persistendovi al punto da portare alla rovina la sua salute, e minare la sua complessione debole, e compromessa in quell’aggobbirsi che oramai irreparabilmente ha sfigurato la sua persona. Quand’è cominciato questo sfacelo? Che cos’ha arrestato il suo corpo nel naturale accrescimento della statura? Che cosa gli ha prima impercettibilmente e poi sempre più visibilmente impedito di mantenersi diritto come fino a tre anni or sono era stato? Non certo la trascuranza di sé, ché anzi era soverchiamente attento alla propria persona, tanto da avvertir a volte impedimenti, come quel di respirare o – mi si perdoni – d’orinare, che si rivelavano poi semplici effetti d’infermità puramente mentali, com’ebbe spesso a dire nostro padre con la lungimiranza che la scomparsa di quei segni ebbe puntualmente a confermare. Oltre modo desideroso inoltre, Muccio, d’aver sempre nuovi consigli circa il felice mantenimento della propria salute, salvo poi ottemperare a quelle prescrizioni in misura tale da renderle nocive. Così il giorno in cui, sentito come un poco di sole sul capo possa riescir giovevole, si diede a ristar nel giardino senza cappello alle ore più calde; né diversamente si tenne quando, udito che fortifica gli occhi il bagnarli d’acqua fresca, prese a farvi scorrer catini.

Eccessi d’un’anima che soffriva forse del presentimento dei futuri mali che avrebbero aggredito il corpo che n’era dimora. Un’anima di certo sempre incline alla tristezza, e che pure non le cedeva, non se ne lasciava oscurare.

Quando? Quando ha iniziato invece ad esserne invasa come da una tormenta che la fa simile a una landa in cui qualcuno ha pur vissuto ma si stende ora nell’abbandono, disabitata?

È un rovello che non mi lascia.

È l’enigma che la sua anima custodisce; che la mia non sa sciogliere, ma non ignora.

Non l’avevo mai fatto prima di iersera. Mai avevo veduto la mia persona intiera, nella specchiera che sta nella mia camera, l’unica che nostra madre non abbia potuto far togliere dalla nostra casa essendo congiunta a far tutt’uno colla parete che sta a lato del letto.

Non me n’era mai venuto il pensiero quand’ero bambina; poi la modestia, primo dei comandamenti instillatimi da mia madre, me l’aveva impedito. Mi guardavo mentr’ero a letto, sì, ma solo nel volto, e a me stessa davo la buonanotte alle volte, dopo le preghiere.

Mi guardavo e non sapevo riconoscermi, ora, incredula di esser io quell’esserino smilzo e gracile, il corpo spigoloso, solo il volto un poco tondo, i capelli corti, gli occhi d’un ceruleo acquoso, la bocca piccola, increspata sempre dal pensiero d’un sorriso, il labbro di sopra sporto quasi a nasconder l’altro.

Mi sono girata di fianco, e m’è venuto meno il respiro: le spalle ricurve, come a nascondere i seni di bambina ancora, mi han dato l’idea che mi stia aggobbendo. Anch’io. L’immagine di Muccio che non mi s’è più tolta dalla testa è balenata come un fantasma accanto alla mia.

Mi son messa la camicia, sono andata sotto le coltri, ho girato le spalle allo specchio.

Lo vedono gli altri? Lo vedono che vado somigliando al maggiore dei miei fratelli, che sempre gli ho somigliato anzi? Carlo richiama la figura di nostro padre, e Luigi non le è distante; nostra madre è bella, ancor oggi, mentre noi due…

Sono brutta. Brutta. «Non star con quel labbro a spiovere sul mento, e drizza le spalle» più d’una volta mia madre m’ha rimbrottato. Per cosa? Per come son fatta. È contrariata dal mio aspetto. La bruttezza reca fastidio persino a lei che crede poi di rincuorarmi col dire che la bellezza è fonte di peccato, e dunque… lo pensa davvero, forse. La religione glielo fa credere. Ma gli altri? Non sono da meno. Non ne parlano se mai, nessuno fa parola della bruttezza: la vedono ed è come non la vedessero, e a questo modo la fuggono. La bellezza, per chi è bello è pari a un destino, o a un merito; la bruttezza nessuno pensa sia una colpa, ma in qualche modo che sia anch’essa la rivelazione d’una fatalità. Si compiange il cieco, si motteggia ma alla fine si compatisce il sordo, e lo storpio; ma non il brutto, che si preferisce far mostra di non vedere, volgendo altrove lo sguardo, come si fa quando sulla via ci s’imbatte in un rospo scempiato dalla ruota d’un carro.

Nel settembre del 1819

Non so, non voglio dire nulla.

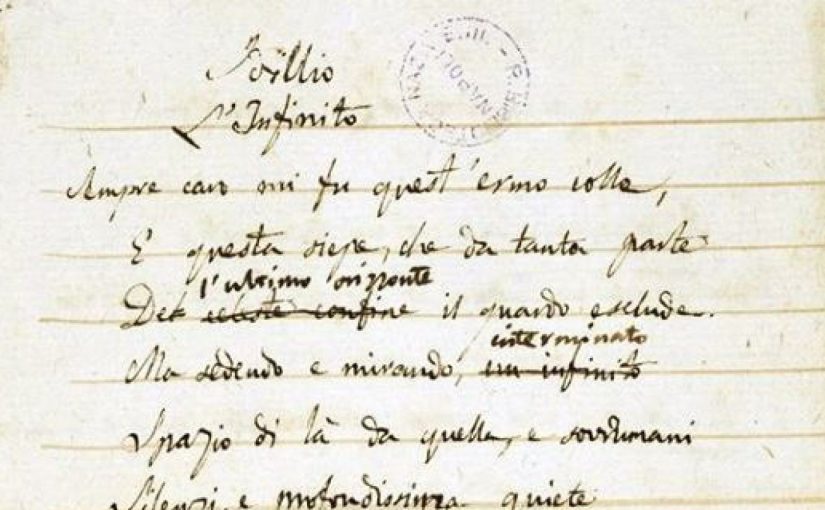

Aggiunger parole all’idillio che Giacomo ha composto in questi ultimi giorni, e che ha lasciato nella cartella dove ben sa aver io facoltà di veder le sue carte, mi parrebbe profanarne la perfezione sospesa, come d’un evento che non ha cessato d’accadere, e conchiusa, al tempo stesso, come non altrimenti che così potesse trovar forma, in quel foglio scritto di suo pugno, quasi che gli occhi avessero voluto fargli grazia d’una tregua.

Quel che so è soltanto che non son buona a cessar di ripeter fra me questi versi: una sola lettura m’è bastata per imprimerli nella mente, e il tornar a dirmeli – senza formular parole, oppure recitandoli sommessamente, ché mi pare non ammettano li si pronunci a voce spiegata – non esaurisce la commozione che me ne viene, ora come quando li ho scorsi la prima volta, fin da quella attenendomi al passo ch’essi stessi impongono.

Come se il tempo fosse in loro inscritto.

Ero in errore a pensar che quanto avevo letto nel suo quaderno, quell’ultimativo sguardo sul nulla, segnasse un confine che la poesia non avrebbe potuto mai più sormontare: quelle parole sconsolatamente gelide tornano a vivere qui nel calore d’un’anima confortata dal saper guardar in se stessa. L’anima d’un poeta che trae nutrimento dal proprio filosofare, d’un filosofo che può dar sostanza al suo pensiero poetandone; e a una seconda verità mi sento di credere: la quiete grandiosa che percorre queste righe è figlia della malinconia più angosciosa; il respiro che qui apre l’anima non sarebbe se non avesse conosciuto il pericolo di rimaner soffocato.

Se non son io a ridirmelo, è il canto stesso de L’infinito a risonar nella mia mente, facendomi ogni volta scoprir qualcosa che giurerei di non aver prima veduto. Non cesseranno di dirmi sempre il nuovo questi pochi versi, come fossero tanti di più, come se un’Odissea fosse in essi rappresa.

Stasera è quella siepe ad aver conquistato il mio sentire: dove sono i monti azzurri che lo tiravan là, a contemplarli, a nutrir il sogno di poter essere un giorno valicati?

È l’aver preso atto di non averlo potuto fare e un’amara consapevolezza di non poterlo fare mai ad averli esclusi? O è il presentimento d’una delusione che, fattolo, quel che v’è al di là arrecherebbe?

Ma che vale por domande simili, quando ciò che l’idillio sembra dirmi è che qui, qui si può trovar l’altrove, sì che il desiderio struggente della partenza sa sciogliersi nella dolcezza dell’arrivo fino a non distinguersene…

Ha forse Giacomo trovato una superiore ragione per restare, un convincimento in luogo della rinuncia?

Ha forse disarmato finalmente la lama tagliente della malinconia nell’amplesso soave della tristezza?

Nel Novembre del 1819

Non m’ha dato mai a copiare il suo idillio. Non so se abbia provveduto egli stesso, non so distinguere il foglio sul quale stamane ancora apportava lievi mende da quel che ho veduto or son quasi due mesi fa.

Due mesi… Se dovessi dire quel ch’è accaduto in questo lasso di tempo non saprei che richiamar l’immagine di lui, ieri, seduto su una sedia addossata al muro dell’orto: gli occhi attoniti, la bocca un poco aperta, le mani fra le ginocchia. Immobile. Indifferente al freddo che oramai è arrivato.

Quando s’è reso conto ch’ero lì non ha cambiato posizione. Ha solo detto, a voce tanto bassa da farsi sentir appena, che se fosse impazzito è così che sarebbe rimasto sempre.

Io non so se la sua anima sia tanto grande da contemplar stati tanto diversi, e opposti, tra i quali dover migrare senza posa, abbandonando quel che sembrava finalmente raggiunto per tornare ad altro che si sarebbe detto appartenere ormai al passato; o se piuttosto sian diverse le anime che lo abitano, ignare l’una dell’altra, sì che ognuna torna a occupar la casa da padrona, dimentica di quella che vi stava prima.

Oppure, si dovrebbe pensare, egli cammina sempre sull’orlo d’uno scoscendimento, vi torna a rovinare, e giace laggiù, sul fondo del burrone, e poi da capo ricomincia a cercar di risalire la china erta lungo la quale è precipitato.

Gliela farà, anche questa volta, a tornar alla luce? O rimarrà, inerte, in quel pantano?

«Non ho più la forza di desiderare alcunché, neanche di morire» ha detto ancora. Ma chi parla in questo modo non è affatto pazzo, ché quegli ha perso cognizione d’aver nutrito desiderio, né s’avvede del fango che minaccia di sommergerlo del tutto.

Le ha scritte a Giordani le cose che mi diceva, là al muro dell’orto, me le ha dettate colla stessa voce flebile, monotona.

Torno ogni giorno a recitarmi quei versi. Non gliene ho mai detto nulla. Perché temo che avrei l’impressione di parlarne a un altro, non al loro autore. Ma allo stesso tempo io so bene che è lui, Giacomo, ad averli scritti, e che lui solo avrebbe potuto. Non un altro che non è più.

So che è pur sempre nella sua mente tormentata che han preso forma e han potuto trovare la loro voce sommessa, e potente, inaudita quanto il silenzio maestoso di un cielo nel quale si vedano le stelle e la luna e il sole insieme.

Quel che non so più, e non credo scriverei ancora, è che sian figlie della malinconia, quelle parole. Non di questa che da qualche settimana l’ha preso, almeno.

Gli avrei invece parlato, dell’idillio intendo, se non fosse caduto nello stato in cui è? È la sua prostrazione a impedirmi di farlo anche se lo vorrei?

O non è piuttosto il sentimento di soggezione, non saprei chiamarlo altrimenti, che dal momento in cui l’ho letto m’ha preso? Soggezione… timidità, forse, ritegno… Nel momento in cui l’ho sentito più vicino, dentro di me vorrei dire, l’ho anche sentito lontano, ad altezze per me inaccessibili.

Ma lui? Lui dov’è, ora? Darei il cuore per sapere se anche a lui quelle altezze paiono adesso inarrivabili; se gli sembra che un altro, non lui, le abbia potute raggiungere. Che cosa sente quando torna a riveder quel foglio? Sente suo ancora lo scrivere che v’ha depositato quelle parole, che le ha disposte in quel modo ineguagliabile? O se ne sente lasciato indietro, come avesse perduto il passo che aveva consentito di salir lassù, al punto da dubitar d’averlo mai posseduto?

Un dono che giunge a illuminar la vita e che la vita poi toglie: così lo scrivere gli appare?

Così, lo scrivere, non può che apparire?

Ordini

Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (15 euro).

Via della Posta, 7 – 25121, Brescia

Tel. 0303755394

libri@nlr.plus

Vedi la scheda del libro sul sito dell’editore, cliccando qui.

Recensioni

Dal Giornale di Brescia del 13 novembre 2019.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Da Bresciaoggi del 15 novembre 2019.

Leopardi e sua sorella Paolina: se ne parla oggi alle 18 alla nuova libreria Rinascita

Simoni e “Quei monti azzurri”

Due protagonisti e un luogo. Continuano gli affondi di Carlo Simoni nella storia umana dei grandi che tanto privata non è, mai disgiunta dalla loro arte. Stavolta con “Quei monti azzurri”, edizioni Castelvecchi, l’occhio spione si intrufola in casa Leopardi a Recanati con l’espediente del diario fra il 1817 e il 1819 della “sorellina” Paolina infatuata di Giacomo, come lui chiusa nel palazzo prigione da cui è possibile per i fratelli evadere solo con la mente, grazie agli studi disperatissimi di lui, alla lettura di nascosto per lei femmina, l’unica della prole, dei libri della vasta bilioteca di casa. Lui è un giovane a noi noto: tutti abbiamo conosciuto dai testi scolastici le sue pene fisiche e psicologiche, il difficile rapporto con una madre bigotta, la contessa Adelaide, e con il conte Monaldo, un padre soffocante che gli preclude il mondo, gli censura la corrispondenza. L’abbiamo immaginato chino sulle pagine, triste, trovare conforto nella penna, invidiare la libertà dell’usignolo, amare Teresa vista dalla finestra. “Io vivo, o piuttosto non vivo al mio solito” scriveva. Simoni ce lo restituisce, Muccio, tramite le descrizioni di Pilla, come da nomignoli dell’infanzia. Preda degli umori e dei loro sbalzi, preda di malinconia e depressione, di frenesie, di turbamenti amorosi, di contraddizioni. Con un fermo e deciso ardore di immortalità- “volto a cercar eccelsa meta”- che a volte lo sorregge, a volte lo prostra ancora di più. “Sentimento desolato dell’inanità della propria vita, della possibilità di morire come mai si fosse nati”.

Brutto lui, brutta la sorella si descrive, lei stessa a vivere non solo le paturnie di Giacomo ma i propri fremiti, le gelosie per l’altro fratello, Carlo, la paura dello specchio, il trasporto verso un amico di lettera del poeta, Pietro Giordani, l’altrettanta voglia di fuga da giornate di claustrofobia nella magione “monastero” pur senza i voti, il peso della solitudine, senza nemmeno la speranza, lei, di lasciare un’orma di sé. “Oscura se non a chi mi ha avvicinato, fin che quegli viva, almeno, e duri memoria di me”. Con il leggere sola consolazione della vita, leit motiv nelle narrazioni di Simoni.

Così come il significato dei posti, e qui non poteva essere che l’ermo colle, contrapposto al carcere dal quale per molto non riesce a evadere, nemmeno dopo la maggiore età; il colle dove è possibile “fingersi nel pensiero”, fuori dalle stanze paterne eppur esso stesso sbarrato dalla siepe che consente volo solo all’immaginazione. Come la ricerca sul linguaggio ottocentesco letterario che riesce a stagliare meglio le figure umane, pennellandocele come in una pellicola in costume.

(Magda Biglia)

Dall’Eco di Bergamo del 28 novembre 2019.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Dal sito della libreria Libre! Verona, presentazione dell’incontro del 6 dicembre con l’autore.

La vita quotidiana e le figure che animano palazzo Leopardi riempiono le pagine di un immaginario, ma non inverosimile, quaderno di Paolina, divisa tra passione per lo studio e senso di segregazione; vaghe speranze d’amore e consapevolezza del proprio infelice aspetto; soddisfazione per le prime prove della genialità del fratello e timore che il suo desiderio di gloria si traduca fatalmente nella decisione di lasciare Recanati, di valicare quei «monti azzurri» che chiudono l’orizzonte, e sembrano evocati nella composizione cromatica che William Turner creò nel 1819. L’anno stesso in cui Giacomo tenterà di fuggire dalla casa paterna e, a poche settimane dal fallimento del suo disperato progetto, comporrà L’infinito, dove non i monti lontani ma la vicina siepe impedisce allo sguardo di giungere all’ultimo orizzonte. Sarà in questi versi che Paolina potrà credere, sia pure per poco, di intravedere l’approdo all’idea che, a confronto dell’immensità dello spazio, e dell’incommensurabilità del tempo, l’altrove sfumi nel qui, nel posto in cui ci è stato dato di vivere.

Dal Corriere della Sera Brescia del 24 dicembre 2019.

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Giancarlo Consonni, ‘Il desiderio di infinito’. Commento a Carlo Simoni, Quei monti azzurri (Milano, 28 gennaio 2020)

Un diario apocrifo di Paolina Leopardi poteva venire solo da uno storico rigoroso e da uno scrittore che allo scavo nell’animo umano e a una straordinaria capacità d’immedesimazione sa far corrispondere una scrittura di qualità eccelsa.

Il risultato è una narrazione in cui le inezie si intrecciano con il dramma. I moti d’animo e le innumerevoli vibrazioni dei sentimenti più intimi e segreti appaiono come tentativi di prendere il volo da un orizzonte in cui la vita è incline ad arrendersi al nulla, prima ancora che alla morte.

Efficace l’attivazione di uno sguardo duplice: la messa a nudo dell’anima dell’autrice del diario e l’osservazione minuziosa degli atti quotidiani di pochi personaggi. In un dosaggio sapiente, il racconto sa far aderire alla amorosa curiosità della voce narrante il desiderio di sapere dello stesso lettore.

Il tutto ovviamente ha il suo perno nel vero protagonista: Giacomo Leopardi, di cui si restituiscono tre anni di vita, dal 1817 al 1819 sul filo di una narrazione tesa e del tutto credibile.

Il culmine è la scoperta di Paolina del manoscritto de L’infinito su cui il commento “in diretta” di Paolina Leopardi, alias Carlo Simoni, tocca punti altissimi facendo dell’intero libro una sinfonia.

Sto leggendo il tuo libro, e ti sono grata per il tanto lavoro di studio, di ricerca, di scrittura che ci restituisce la figura di Paolina, la sorella che attraverso il tuo testo prende voce, diventa reale.

Leggendo, la tua voce e la sua si sovrappongono senza confondersi.

L’una non soccombe all’altra e viceversa. Il che mi fa sentire il tuo sguardo amorevole verso Paolina.

Uno sguardo, il tuo, di un fratello verso una sorella, che va al di là, espandendosi all’intero mondo delle sorelle, di cui sono parte.