Un uomo aveva suonato il campanello ed era entrato nella semioscurità del mio studio. Ne scorgevo solo il braccio teso che mi porgeva una busta sgualcita e il bianco degli occhi. Lo invitai ad avvicinarsi; avanzò con la testa china, infossata nelle spalle per la timidezza e il timore. Era meravigliato da tutto quello che vedeva e gli occhi roteavano svelti a destra e sinistra. Ora vedevo bene la sua figura: sui trent’anni, alto, una bella figura e nero, nero come l’inchiostro. Nel ’90 i migranti erano ancora merce rara, ne avevo visti pochi e facevano, per lo più, folklore. Sorrise. Abbassò lo sguardo, venne ancora più vicino e iniziò a togliere fogli e documenti dalla busta, con umiltà, diligenza e rassegnazione. Sembrava un cafone di Silone, se non fosse stato per il colore così scuro della pelle. Voleva dimostrami di non essere un clandestino esibendomi subito i documenti e le referenze. Nigeriano di nome Blixen, non una parola d’italiano, solo l’inglese, ma con una pronuncia così stretta che non capivo niente. Del resto il mio inglese non è buono neanche per i ristoranti e, al massimo, ne farfuglio qualche parola sui set di moda con i modelli americani. Piero, il mio assistente, aveva studiato in Inghilterra e fece da interprete. Cercava lavoro, un lavoro qualsiasi, e intanto continuava a sgranare gli occhi scrutando flash, stativi, fondali e tutto quello che lo circondava, come un bambino in un negozio di giocattoli o come mia nonna diabetica in pasticceria, inventariando i motivi di nuovi desideri e pronto a covare altre frustrazioni.

-Sono un fotografo, non saprei cosa farti fare, mi spiace…- dissi fissandolo negli occhi. Il suo volto s’illuminò e furbo rispose:- Ah… anch’io! Siamo colleghi – ed esitando – e… potrei esserti di grande aiuto.- Disse queste ultime parole con un sorriso largo, ruffiano. I denti immacolati e il bianco degli occhi erano come fari accesi, che comunque non riuscivano a illuminare quella faccia dalla sconfinata negritudine. Contagiato da quel sorriso scaltro, risi di cuore e decisi di mostrargli lo studio. Gli descrissi le attrezzature e gli presentai alcuni ritratti che avevo scattato a dei musicisti jazz, mentre lo osservavo per capire se mi stesse raccontando delle balle. Ci volle poco per dire che Blixen non aveva mai avuto nulla a che fare con la fotografia, se non per quella segnaletica sul passaporto. Non avevo bisogno di lui, cercai di convincerlo nella maniera più garbata possibile, con il tono di voce gentile e altrettanto dolcemente Piero gli tradusse tutto, ma poiché eravamo colleghi, gli proposi, poteva aiutarmi a organizzare un progetto di ritratti del “black people” per una rivista patinata, retribuito naturalmente. Piero traduceva e Blixen era sempre più sconcertato e smarrito, a ogni frase scuoteva la testa.

Provai il suo stesso disagio per quella balorda richiesta. Sgomento, si girò indietro per guardare la porta da dove era entrato, poi di scatto si volse verso di me e mestamente implorò:- Oh… capataz, preferirei poter lavare i pavimenti. Costo poco… Mi vergogno a chiedere ai miei amici di fare la foto. Non è buono per me.-

-Blixen, ma che razza di fotografo eri in Niger? Non capisco!- Commento inutile.

Ma,.. riconoscendogli un piccolo compenso, riuscii faticosamente ad accordarmi su una via di mezzo: se mi avesse presentato i suoi amici neri, solo io avrei chiesto loro di posare per il ritratto e non lui. Così il suo onore sarebbe stato salvo, le foto scattate e il compenso intascato. Semplice no?

Mi faceva pena ma lo sfruttavo.

Fissammo l’appuntamento per il venerdì, ma non si presentò. Rimasi in studio tutto il giorno ad aspettarlo con Piero, ma non venne; del resto non ci avevo contato minimamente e i soldi li avevo dati per persi nello stesso momento in cui glieli avevo messi in mano.

Invece fu una sorpresa vederlo arrivare il martedì della settimana dopo, con un’aria pimpante e allegra, vestito come il solito: una striminzita giacca a vento, jeans sdruciti e una maglietta, ma stavolta portava con sé anche un borsone gonfio. Gli chiesi se sentiva freddo, viste le temperature di quei giorni, scosse la testa, scoppiò in una sonora risata e bofonchiò qualcosa del tipo:-… in Italia non fa mai freddo, da noi in Niger invece…- e continuò:-…sono qui per le foto, io sono pronto e tu sei pronto?-

Insomma, non dovevo fotografare altri neri, ma solo lui, Blixen. Chiesi a Piero di spiegargli che il nostro accordo era diverso, l’avevo pagato solo perché volevo che mi presentasse i suoi compatrioti e amici, perché volevo sentire le loro storie e conoscere il loro mondo, vedere i loro oggetti, le loro case, sapere del loro lavoro e delle loro aspirazioni. Ero seccato.

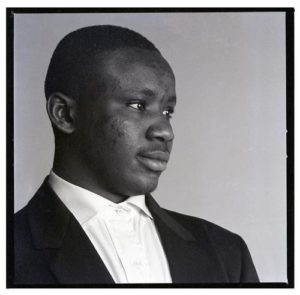

Blixen, con l’aria di un imbonitore da fiera di paese, spiegò che non avevo capito niente, che gli altri neri erano selvaggi e brutti, non in grado di posare per le fotografie di una rivista. Mentre lui, Blixen, si che era un nero molto bello, istruito e intelligente. Era anche elegante, disse, togliendo dal borsone un vestito e mostrandomelo, era il possessore di un raffinato abito italiano, un doppiopetto blu con tanto di camicia bianca. Peccato avesse dimenticato la cravatta, e poi le scarpe, vere scarpe da sera. Non c’erano dubbi: l’unico nero degno di essere ritratto era lui.

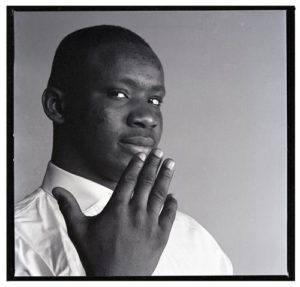

Capivo, ma io mi aspettavo qualcosa di diverso, volevo incontrare tanti africani per farmi un’idea di quel mondo esotico e remoto. Era sorpreso e gli parevo un marziano, ribadì di essere un uomo moderno, di conoscere la cultura dei bianchi, perché la società tribale non valeva la pena di conoscerla, era inutile, non serviva a nulla: il mondo era solo dei bianchi e non capiva la mia curiosità. Detto ciò, indossò rapidamente il vestito, la camicia e le sue fantastiche scarpe da sera e si avviò, come un alieno, sul fondale fotografico. Rassegnato e divertito, impugnai la mia Hasselblad, Piero caricò due magazzini con la mia pellicola preferita per i ritratti en format carré, la Tri-X e cominciai a scattare. Blixen si muoveva sul set con insospettabile disinvoltura, sembrava un modello consumato, con pose energiche, ma ogni tanto la sua ingenuità emergeva e lo tradiva. A tratti guardava un immaginario orizzonte lontano, poi fissava con determinazione l’obiettivo, mostrava i pugni o sorrideva quasi sereno, toglieva la giacca e la rimetteva, con le mani in tasca o con le dita davanti alla faccia scimmiottando il gesto dello scatto fotografico.

La sua migliore immagine di sé era stata lì, mi era passata davanti, su quel fondale me l’aveva donata e sentivo l’immane fatica che gli costava sostenere quella parte. Gli chiesi se voleva di posare a torso nudo, ma il mio ben riscaldato studio, per lui divenne immediatamente gelido: impossibile spogliarsi, troppo freddo. La paura comparve sul suo volto brufoloso, la fierezza scomparì, l’imbarazzo lo invase e il suo sguardo triste si rifugiò di nuovo verso l’angolo buio; chissà a cosa pensava, forse a casa sua, all’Africa.

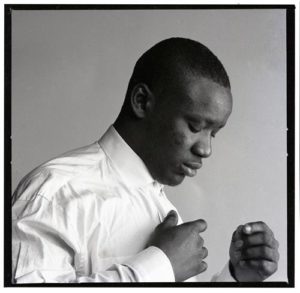

La pellicola era finita, ero certo di avere già l’immagine latente della sua anima in quei due rulli, avevo avuto ventiquattro occasioni per catturare tutta la sua essenza vitale e ne era valsa la pena. Vedendomi che toglievo la fotocamera dal treppiede e spegnevo i flash, si sentì sollevato, sospirò e tornò il vivace Blixen di prima.

Guardò con un’espressione competente la fotocamera e raccontò che in Niger ne possedeva una uguale perché era un bravissimo fotografo, ma poi gliela avevano rubata o forse l’aveva persa, non ricordava più bene, del resto era trascorso molto tempo. In fondo ero stato molto fortunato a incontrarlo, sostenne, e se avessi voluto, avrebbe potuto essermi molto utile, insegnarmi un sacco di trucchi e consigli sulla tecnica di ripresa. Altre bugie, si accorse che stava esagerando. Il suo sguardo assente vagò tra il soffitto e l’angolo buio, di certo non si sentiva a casa e forse non capiva neppure dov’era.

Sulla manica della giacca aveva ancora il cartellino del negozio e non ci fu verso di farglielo togliere, perché gli altri dovevano sapere quanto fosse prezioso quel vestito e il cartellino, disse, lo certificava. Piero insinuò che se lo fosse fatto prestare o preso a nolo, lui si schernì. Pensai che quel vestito fosse il disperato investimento nella speranza di una vita dignitosa ed essere parte della nostra società occidentale.

Si lamentò del compenso che gli avevo offerto, favoleggiò d’iperbolici guadagni che avrei ottenuto vendendo il suo ritratto alle riviste, ma la richiesta fu poco convinta e durò solo il tempo necessario a riporre con estrema cura il vestito nel borsone, senza arrivare a una richiesta concreta. Salutò e se ne andò con la mia promessa che l’avrei chiamato appena pronte le stampe per regalargliene una. Piero dovette rincorrerlo per chiedergli un recapito, ci diede il numero di un bar in paese. Stampai le foto qualche giorno dopo e il mattino seguente, prima ancora che lo avessi avvisato, Blixen già mi aspettava appoggiato alla porta dello studio. Guardò le stampe su carta baritata e fu grande il suo scoramento; cominciò a imprecare, alzare gli occhi al cielo con le mani sulla faccia. Piero fece fatica a tradurre quel che diceva. Sosteneva di non essere lui nella foto, perché lui non era così ed io non ero un buon fotografo, altrimenti si sarebbe riconosciuto. Era furioso, se la fosse fatta da sé la foto, si sarebbe riconosciuto di certo, perché lui si sentiva molto più bravo di me e sarebbe riuscito a non far vedere i foruncoli sulle gote e sulla fronte, e poi anche il vestito si sarebbe visto che era prezioso, cosa che in quelle foto non si capiva. Inoltre, lui era molto più bello che in quella stampa e non così nero. Ribattei che le foto erano belle, ero fiero di quel lavoro e lo avrei difeso in eterno, ma quella era la sua faccia e non ci potevo fare nulla. Se non si riconosceva, era perché non si conosceva.

-Non è vero- ringhiò, e gettò a terra la stampa che gli volevo donare: non la voleva, non era lui. Aveva trovato lavoro in un cantiere, disse andandosene deluso, quindi era posto e non gli serviva più niente.

Blixen non si era riconosciuto, l’immagine che avevo prodotto era solo la mia e non la sua.

Hai detto bene: l’immagine prodotta era la tua è non quella che lui aveva di se’. Da un bravo fotografo si pretende quasi il “miracolo” !

Si desidera apparire belli, senza nessun segno sul volto e persino si vogliono cancellate le ferite dell’anima, ma ahimè il FOTOGRAFO “legge” anche quello che c’è dentro di te!!!